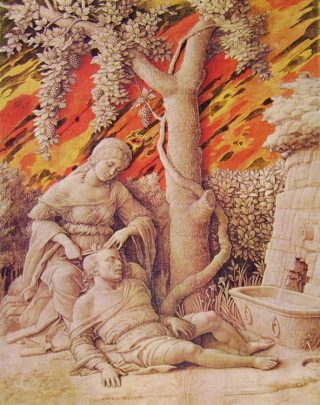

Con il nome di Lilith presenta una notevole somiglianza quello di Dalila, la donna che secondo la narrazione biblica (Giudici, 16) aveva tradito Sansone, del quale era l’amante, privandolo della fluente chioma in cui risiedeva il segreto della sua forza prodigiosa, e consegnandolo ai Filistei. In entrambi i termini compare il radicale semitico “lyl-“, che, come abbiamo visto, può riferirsi sia all’oscurità fisica e morale, sia al “vento” distruttore, per cui il nome Dalila dovrebbe significare “colei che indebolisce”: sembrerebbe dunque che più di un nome proprio si tratti di un appellativo derivato dall’azione che compie, ma che nel contempo ne esprime l’intrinseca valenza deleteria, con la quale sottare le forze fisiche e morali degli uomini che si accompagnano a lei. In altre parole Dalila incarna l’archetipo della seduttrice, della donna ammaliatrice che provoca la rovina dell’uomo: senza dubbio si può dunque vedere in lei un alter ego di Lilith, la riduzione a livello umano e storico di una figura mitica.

Ma anche la figura di Sansone (“Shimshun”), il cui nome significa “piccolo Sole”, suggerisce l’idea che in essa si celi un antica divinità solare; e pure le qualità e il comportamento che gli sono attribuiti -smisurata forza fisica, irascibilità, attrazione per le donne che risulta poi essergli fatale), così come le imprese di cui è protagonista, lo accomunano e lo fanno apparire molto di più un eroe del tipo Eracle, o Gilgamesh, che un austero giudice di Israele. Per cui è probabile che Sansone all’origine sia una figura mitica, inserita nella storia degli Ebrei per arricchirla con un eroe leggendario, in grado di suscitare passioni ed entusiasmi popolari e di essere un esempio per i governanti e i guerrieri. In tal senso si potrebbe vedere nella sua avventura una narrazione simbolica: il Sole, momentaneamente vinto dalle tenebre che lo obnubilano, e l’intelletto offuscato dalle passioni irrazionali, rappresentate entrambe da Dalila.

Il nome e la figura di Lilith sono stati ripresi in alcune scuole dell’astrologia moderna di orientamento psicanalitico per indicare un punto virtuale, corrispondente al secondo “fuoco” descritta dalla Luna nella sua orbita intorno alla Terra, quello più vicino all’apogeo lunare (l’altro fuoco sarebbe quello occupato dalla Terra stessa), chiamato anche “Luna Nera”. In un primo tempo era stato designato con tale nome un ipotetico secondo satellite del nostro pianeta, che sarebbe stato avvistato nel 1618 dall’astronomo bolognese Giovanni Battista Riccioli, ma del quale non è mai stata dimostrata l’effettiva esistenza.

Nel 1937 però l’astrologo americano Don Neroman introdusse il nome dell’antica divinità infernale mesopotamico-palestinese per designare non un presunto secondo satellite della Terra, bensì un punto astronomico fittizio, ma da lui ritenuto rilevante nell’indagine astrologica: esso rappresenterebbe infatti in un tema natale le paure inconsce, le pulsioni represse, gli aspetti negati o rifiutati che non vengono integrati nell’Io cosciente.

Nel mondo ellenico e romano troviamo un’altra figura inquietante, ma in fondo suggestiva, di demone femminile, o probabile divinità decaduta, che incarna anch’essa la femminilità tremenda e distruttiva, e alla quale abbiamo già accennato nella parte precedente della presente ricerca: Lamia. Secondo la versione prevalente del mito, nota principalmente da un passo di Duride di Samo (350-281 a. C.), storico greco delle cui opere sono rimasti solo frammenti e citazioni, ella era una regina di Libia, figlia di Belo e di Anchinoe, -e che pertanto sarebbe stata sorella di Danao, Egitto e Cefeo-. Essendo divenuta un’affascinante fanciulla, di lei si invaghì il solito impenitente libertino Zeus, il quale la sedusse e la rese madre di numerosi figli che furono però sterminati dalla gelosissima Era, che, come ben sappiamo, soleva sfogare la sua ira per i tradimenti del consorte accanendosi sulle innocenti creature frutto dell’infedeltà di Zeus. Tutti ad eccezione di Scilla, la quale, secondo una tradizione attestata anche dal poeta Stesicoro, sarebbe stata risparmiata perché avrebbe avuto come genitore non Zeus, ma Tritone (figlio di Poseidone e di Anfitrite)(1). Scilla da bellissima fanciulla fu trasformata in terribile mostro quando si immerse in una fonte che Circe, gelosa perché il dio marino Glauco la preferiva a lei, aveva avvelenato. La metamorfosi la fece diventare un essere che nella parte superiore del corpo manteneva sembianze umane, mentre dalla vita in giù era un orribile ibrido con sei cani latranti che terminavano con code di serpente o di pesce; com’è noto Scilla si stabilì sulla costa calabrese dello stretto di Messina ove divorava i naufraghi che le capitavano a tiro.

E’ probabile che proprio per il suo aspetto e le sue abitudini dopo la trasformazione le sia stata attribuita la discendenza da Lamia, o addirittura che sia uno sdoppiamento di quest’ultima, pur se divenendo anche una personificazione dei pericoli del mare e della navigazione.

Resa folle dal dolore, Lamia non solo perse tutta la sua avvenenza e il suo fascino, ma si trasformò in un essere orrendo e maligno; privata dei suoi figli, divenne enormemente invidiosa e gelosa delle donne che, a differenza di lei, avevano avuto la gioia di essere madri e di allevare con serenità i loro pargoletti. Per questo li rapiva dalle culle e poi li inghiottiva interi -così come aveva fatto Kronos con i propri figli, ma per motivi tutt’affatto diversi, ossia per il timore di essere spodestato da uno di essi del trono dell’Universo-, tanto che secondo una credenza attestata anche da Orazio, -in “Ars poetica”, 340-, il quale mostra però di non credervi (2), si pensava che si fosse riusciti a catturarla poco dopo il misfatto si sarebbe potuto estrarre dalla sua pancia i bambini ancora vivi (un po’ per il lupo di “Cappuccetto Rosso”): ed anche questo particolare sembra suggerire che la finalità del suo comportamento, -rapire e divorare gli infanti-, non fosse il puro e semplice rancore o tanto meno la fame, ma la volontà di rivivere la gravidanza -e in seguito godere della maternità, che non le era stato concesso di avere-.

Alla sua “voracità” farebbe riferimento anche il nome Lamia, la cui etimologia deriverebbe da “laimòs” = “gola”; o anche dall’aggettivo “lamyros”, che ha il significato sia di “avido, vorace”, sia di “protervo, impudente”. Secondo altri, come il Carnoy, potrebbe derivare invece da una radice indoeuropea “*lem-“, che indica divorare o leccare, e che si ritrova nel latino “Lemures”, le ombre vaganti dei defunti che molestano i vivi.

La poveretta, secondo uno “scolio”, -cioè una nota esplicativa-, bizantino alla commedia “La Pace” di Arsitofane, dalla terribile Era sarebbe stata anche privata del sonno affinchè il suo dolore non avesse mai requie, ma Zeus, per lenire la pena inflittale e a parziale e assai inadeguato risarcimento delle disgrazie che le aveva arrecato, le concesse la facoltà di potersi togliere gli occhi a suo piacimento, così che essi rimanevano aperti e vigili, mentre le si riposava, nonché quella di poter assumere svariate sembianze, sia di animale, sia di donna affascinante e voluttuosa, con la quale poteva irretire incauti rappresentanti del genere maschile. Secondo Robert Graves, autore di una celebrata opera sui miti greci e la loro interpretazione, “la leggenda degli occhi di Lamia fu probabilmente tratta da una raffigurazione della dea (quale era in origine Lamia) nell’atto di conferire a un eroe facoltà divinatorie offrendogli un occhio”. Plutarco (Sulla curiosità”), (2) afferma che si toglieva gli occhi, deponendoli in un bacile, quando voleva stare in casa a riposarsi e li rimetteva al loro posto allorché decideva di andare fuori (il filosofo introduce questa similitudine per dire che come la Lamia si toglieva gli occhi in casa e se li rimetteva quando andava in giro, così noi ci “mettiamo gli occhi” per vedere i difetti altrui, ma ce li togliamo per non vedere i nostri -è dunque l’equivalente “pagano” dell’evangelico “vedere la pagliuzza nell’occhio altrui e non la trave nel proprio”).

Diodoro Siculo dà invece della leggenda di Lamia un’interpretazione evemeristica (conformemente a quello che è il suo modo di considerare i miti). Lo storico accenna alla regina libica in un passo (Bibl. Historica, XX, 41) dove, trattando della guerra in Libia tra Agatocle, tiranno di Siracusa, e di quasi tutta la Sicilia, e i Cartaginesi, dice che Ofella, tiranno di Cirene, alleato di Agatocle, si era fermato con le sue truppe nei pressi di una rupe dove si trovava la grotta in cui avrebbe visto la luce Lamia. Ella per Diodoro sarebbe stata una regina di incomparabile bellezza; ma allorchè tutti i suoi figli perirono miseramente, non sopportando la gioia delle donne i cui pargoli erano in vita, comandò che tutti i neonati fossero strappati dalle braccia delle rispettive madri e fossero tosto trucidati (lo storico greco fa quindi di Lamia un’anticipatrice di re Erode). Per la ferocia dimostrata, il suo volto perse l’originaria leggiadria e assunse dei tratti sempre più deformi e bestiali. Fu così che il nome di Lamia cominciò ad essere usato quale spauracchio per bambini capricciosi e disubbidienti (3). Quanto alla facoltà di togliersi gli occhi a piacimento, per Diodoro significa che quando si trovava in stato di ebbrezza consentiva ai suoi sudditi di fare quanto volevano senza alcun controllo, poichè non poteva vedere le aziono da essi compiute (o meglio, aveva scelto di ignorarle).

Peraltro alcuni brani di antichi autori, -come ad esempio Aristofane, che nella sua commedia “La Pace”, v. 758, accenna a suoi attributi maschili-, farebbero suppore che talvolta Lamia fosse considerata o immaginata come un essere ermafrodito.

Nella narrazione di Antonino Liberale, mitografo greco vissuto nel II secolo, -in Metamorfosi, 8-, che si richiama a sua volta a un perduto poema mitologico del poeta Nicandro di Colofone (II sec. a. C.), Lamia, -alla quale Antonino attribuisce anche il nome di Sìbari-, era un mostro femminile di smisurata forza e grandezza che vivava in una grotta alle pendici del monte Cirfi in Focide e devastava con le sue scorrerie le zone circostanti dove rapiva uomini e animali, specialmente bambini e giovani. Onde essere informati sul modo di liberarsi di quel flagello, gli abitanti del luogo si recarono a consultare l’oracolo di Delfi, il quale consigliò loro di offrire in sacrificio a Lamia un giovane. All’uopo fu scelto un certo Alcioneo, di avvenente aspetto; ma mentre questi veniva accompagnato alla tana del mostro da un triste corteo guidato dai sacerdoti, fu visto da un altro giovane Euribato, discendente del fiume Axio (e quindi di stirpe semidivina), il quale se ne invaghì perdutamente e per risparmargli la sorte di essere divorato da Lamia si offrì di sostituirlo. Ma una volta giunto a destinazione riuscì a uccidere il mostro sanguinario scagliandolo giù da un dirupo. Nel punto ove Lamia si sfracellò sgorgò una fonte che dall’altro nome del mostro trasse il nome di Sibari; in memoria di questa fonte alcuni coloni focesi avrebbero dato il nome di Sibari alla città da loro fondata in Italia (si ritiene però che questa notizia abbia poco fondamento). E’ probabile invero che la Lamia di questa storia non sia da indentificare con la Lamia libica (come dimostra anche l’altro nome con il quale è indicata, che doveva essere quello originario) e che l’autore abbia usato il suo nome per l’analogia, peraltro piuttosto estrinseca, tra le due.

In seguito, a causa di quel frequente processo di moltiplicazione dei demoni e delle divinità minori che abbiamo già segnalato, da Lamia individuo unico e ben determinato si sviluppò una intera categoria di demoni femminili con le medesime caratteristiche, vale a dire rapitrici e divoratrici di infanti, che finirono poi per confluire e confondersi con le Empuse, delle quali tratteremo più avanti, immaginate soprattutto come vampire succhiatrici di sangue e seduttrici di uomini. In questa forma collettiva furono conosciute e adottate nelle credenze popolari dei Romani, come dimostra il passo citato sopra di Orazio (il quale invero cita le lamie anche nelle “Odi”).

Spesso la Lamia, o le lamie, erano rappresentate quali figure femminili alate con la parte inferiore del corpo in guisa di uccello (e dunque con una certa somiglianza con le Sirene o le Arpie): un bassorilievo risalente al 400 a. C., attualmente custodito nel British Museum di Londra, raffigura una lamia che corre con un bambino tra le braccia, avendo le ali spiegate e lunghi capelli stretti con fermaglio a forma di teschio. Ma esisteva anche una versione, chiamata “Lamia del mare”, che appariva come donna con coda serpentiforme o ittiomorfa, che seduceva e catturava i giovani che si attardavano sui lidi marini intorno al mezzogiorno o alla mezzanotte, ovvero nelle ore più propizie alle insidie demoniache, -per quanto riguarda la notte essa è evidentemente in sintonia con l’oscurità spirituale e ne è immagine; ma pure l’ora nella quale il Sole è allo zenith e splende più alto nel cielo, così che le ombre, segno esteriore dell’anima in varie civiltà, quasi spariscono, provoca, o favorisce, un accecamento dello spirito e uno sviamento dei sensi-.

Dione Crisostomo (40-120 circa) nella sua quinta orazione descrive le lamie, -che peraltro non nomina mai con tale nome-, come mostri che infestavano il deserto libico, il cui petto e collo sono assai ben proporzionati come quelli di una sposa nel fiore della giovinezza, con viso e occhi di sfolgorante bellezza, i cui sguardi rapiscono l’anima; il resto del busto è invece ricoperto di scaglie rilucenti, mentre la parte inferiore del corpo è serpentina e termina con un’orribile testa di serpente. Benchè la leggenda non dica che siano fornite di ali come le sfingi, esse sono però le più veloci di tutte le creature del deserto libico e nessuno può sfuggire loro. Quando qualche uomo ha la sventura di incontrarle, dapprima esse gli mostrano le loro parti muliebri, -mentre la parte “rettiliana” rimane nascosta sotto le sabbie del deserto-, e affascinano la loro vittima con lo sguardo ipnotico e ammaliatore, ispirandogli una intensa e irresistibile passione, rimanendo poi pressoché immobili, con gli occhi abbassati e il contegno pudico di una donna onesta. Ma non appena il malcapitato si avvicina, lo afferrano e lo trattengono saldamente nelle loro grinfie, poiché hanno mani dotate di forti artigli, che avevano tenuto celati fino a quel momento. Allora la testa di serpente colpisce lo sventurato e lo uccide iniettandogli il suo veleno, dopo di che il cadavere viene divorato sia dalla testa di serpente che da quella di donna. Lo scrittore dà un’interpretazione allegorica e morale di questi mostri, affermando che essi incarnano le passioni terrene, -la lussuria, l’avidità, l’ambizione-, che divorano e distruggono chi se ne lasci irretire e dominare.

Da questa forma della Lamia deriva la figura mostruosa in aspetto di donna con coda di pesce noto come “sirena” nelle tradizioni popolari europee dal medioevo in poi, in cui tale nome è impiegato per designare un essere ben diverso da quello col medesimo nome della mitologia greca (che era una donna-uccello), pur se anch’essa legata all’acqua, poichè la sua sede era sempre immaginata sulle rive del mare. Questa confusione e sovrapposizione di termini e di figure mitiche, -per cui quelle che erano le “lamie” vengono ora chiamate col nome di “sirene”-, si ritiene attestata per la prima volta nel “Liber Monstrorum de diversis Generibus”, un bestiario risalente al IX secolo.

Nel “Bestiario moralizzato di Gubbio”, -opera in versi di anonimo del XIII secolo, che consta di 64 sonetti, in ciascuno dei quali è illustrato un animale reale o fantastico quale simbolo di un vizio o di una virtù-, alla Lamia è attribuita anche la caratteristica di avere il latte velenoso con il quale uccide i suoi medesimi figli ed appare quindi come simbolo del mondo che distrugge con le false lusinghe dei vizi i suoi figli.

Da quanto detto finora, appare chiaro che esista una stretta somiglianza tra la figura di Lamia e quelle di Lilith sia nell’aspetto, sia nel comportamento e nella psicologia, sia nei miti di cui sono protagoniste: entrambe vittime prima di un amore deludente per un compagno dimostratosi pavido e meschino, poi di una divinità vendicativa e punitrice che le ha private della condizione di madri, e della femminilità più autentica. Tale identificazione è confermata anche dalla circostanza che i traduttori in greco e in latino della Bibbia resero “Lilith” con “Lamia”. E’ difficile peraltro stabilire se si tratti di una vera e propria identità tra le due figure, nel senso che Lamia sia la trasformazione in ambiente ellenico del demone femmonile semitico, o si tratti di una convergenza tra immagini “archetipiche”, o se la Lilith palestinese abbia influenzato un’altra divinità di origine pelasgica o forse libica (Lamia era regina di Libia) con la quale aveva delle affinità.

Secondo Robert Graves, Lamia sarebbe una trasformazione della dea egiziana Neith, venerata soprattutto nella città di Sais, da principio rappresentata soltanto da uno scudo a cui erano sovrapposte due frecce incrociate, poi come donna con la corona rossa del Basso Egitto sul capo; ella aveva in origine qualità soprattutto guerriere, ma in seguito assunse anche i caratteri di divinità cosmica. Talvolta era considerata la madre di Sobek, il dio coccodrillo, e comunque spesso appariva circondata da questi animali. Graves la identifica anche con la palestinese-cananea Anath e l’ellenica Athena; in effetti anche Erodoto aveva identificato Neith con Athena. Invero però la derivazione di Lamia da Neith non sembra essere sostenuta da validi fondamenti, poiché le somiglianza tra le due è di certo troppo esile.

Simile a Lamia è un altro demone femminile presente nelle credenze popolari dell’antica Grecia, la “Mormò”, che aveva anch’ella la brutta abitudine di rapire e divorare i fanciulli. Tale figura mostra però un carattere assai meno definito di quelle che abbiamo considerato finora, ed ha scarsa rilevanza mitologica, poiché non appare protagonista di veri e propri miti, né le è stata attribuita una precisa genealogia. Più che altro era una minaccia, un “babau”, con la quale spaventare i bambini che facevano i capricci, dicendo che se non stavano buoni sarebbe arrivata la Mormò a mangiarseli, e di tale credenza abbiamo la testimonianza del commediografo Aristofane (“Gli Acarnesi”, 582; “La Pace”, 474). In genere era descritta come una vecchia con le gambe d’asino. I tratti asinini, comuni anche alle Empuse, come vedremo poi, fanno supporre che questa orchessa o strega antropofaga provenisse dall’area siro-palestinese. Stando ad alcuni “scholii” ai “Panegirici(102, 5) dell’oratore Elio Aristide (117-181), sarebbe stata una affascinante donna di Corinto, che, dopo aver divorato i propri figli, una sera si sarebbe levata in volo trasformata in “strigla”, una sorta di uccello rapace notturno, l’equivalente della “strix” latina. In uno scolio al XV idillio di Teocrito, -“Le Siracusane” o “La festa di Adone”- (v. 40), si afferma invece che era una leggendaria regina dei Lèstrigoni, -leggendaria stirpe di giganti antropofaghi incontrati da Ulisse durante le sue peregrinazioni-, la quale dopo aver perso per una causa imprecisata tutti i suoi figli, per ribellarsi all’infausto destino, aveva cominciato a rapire gli altri fanciulli: quindi una storia molto simile a quella della Lamia, con la quale invero viene espressamente identificata nello scolio in questione. Il tema “-morm-” presente nel nome è probabilmente il medesimo che trovasi nel latino “formido” = “terrore, spavento”, con una terminazione tronca in “-ò”, tipica in Grecia di una serie di figura divine o semidivine femminili, e in particolare di una serie di demoni, -come Gorgò, Ghellò, Kerkò, ecc.-, tutti evocati in funzione di spauracchi per bambini.

Una variante di Mormò è senza dubbio “Mormolyke”, composto che unisce il termine espressivo, quasi onomatopeico, “mormò”, che evoca la paura di qualcosa di spaventoso e terribile, con “lyke” = “lupa”, e che pertanto si potrebbe tradurre “la Lupa cattiva”. Dal geografo Strabone (Geografia, I, 2, 8) è accomunata alla Lamia, alla Gorgone e ad Efialte (un fantasma notturno, uno dei pochi di sesso maschile in questa schiera poco raccomandabile), osservando che ai bambini si raccontano fiabe divertenti ed amene per dare esempi positivi e storie paurose per allontanarli dai vizi e indurli ad essere buoni per timore della punizione inflitta da cotali esseri demoniaci. Sebbene si tratti di un essere femminile, avremmo qui un’anticipazione del “lupo cattivo” in veste di spauracchio per bambini, destinato a riapparire in un ricco filone della letteratura fiabistica popolare e non (come nelle fiabe del tipo “Cappuccetto Rosso” e “I tre porcellini”). Al dire del grammatico Apollodoro di Atene (“Perì Theon”, 20, fr. 10), Mormolyke sarebbe stata la nutrice di Acheronte, il fiume infernale personificato.

Risulta evidente che tali figure di orchesse si sono continuate in quelle analoghe delle streghe pedofaghe di cui è ricco il folklore europeo, e non solo, delle quali l’esempio più conosciuto è quello della strega che tenta di cucinare Hansel e Gretel dopo averli irretiti con ingannevoli lusinghe nella celebre fiaba dei fratelli Grimm (Racconti per bambini e famiglie, 15), ma che è assai diffuso nelle fiabe e nelle tradizioni popolari, in genere come vecchia brutta e malvagia, -ma che talvolta può assumere un’apparenza più gradevole e gentile-, e che non di rado si intreccia con l’archetipo della “matrigna” (che ha a sua volta il prototipo nella Venere persecutrice di Psiche che troviamo nelle “Metamorfosi” di Apuleio). Essa rapisce o fa prigionieri i fanciulli, carpendo la loro fiducia con l’ostentazione di una finta bontà (4), ed una volta che siano caduti nelle sue mani si appresta a cucinarli; ma alla fine, spesso in extremis gli sventurati fanciulli riescono a sfuggire alle sue grinfie, dandole la morte che ella aveva ad essi riservato; talora le è attribuita una figlia che collabora alle malefatte della madre e che poi ne condivide la fine (come ad esempio nella fiaba del “bambino nel sacco” di cui Italo Calvino nella sua celebre raccolta di fiabe italiane riporta una versione friulana, ma della quale è attestata un vastissima diffusione).

Essa rapisce o fa prigionieri i fanciulli, carpendo la loro fiducia con l’ostentazione di una finta bontà (4), ed una volta che siano caduti nelle sue mani si appresta a cucinarli; ma alla fine, spesso in extremis gli sventurati fanciulli riescono a sfuggire alle sue grinfie, dandole la morte che ella aveva ad essi riservato; talora le è attribuita una figlia che collabora alle malefatte della madre e che poi ne condivide la fine (come ad esempio nella fiaba del “bambino nel sacco” di cui Italo Calvino nella sua celebre raccolta di fiabe italiane riporta una versione friulana, ma della quale è attestata un vastissima diffusione).

Nelle fiabe e nel folklore il “mangiatore di bambini” per eccellenza è l'”Orco”, il cui nome dal latino “Horcus” -termine di probabile origine etrusca-, indica chiaramente come tale personaggio fosse in origine un personificazione del regno dei morti. Ma è probabile che tale figura ,benché appaia di sesso maschile, in qualche modo si sia fusa abbia con quella delle varie Lamie, Mormò, ecc., o comunque abbia tratto da esse alcune caratteristiche; tanto più che come abbiamo visto talora venivano percepite come ermafrodite, e che non di rado troviamo nelle fiabe una versione femminile dell’Orco, -Orca o Orchessa-, che senza dubbio ricalca l’antica Lamia e la Mormò. Diverse “orche” compaiono ad esempio nel “Cunto de li Cunti” (o “Pentamerone”) di G. B. Basile (“Petrosinella”, II, 1; “Il serpente”, II,5; “La colomba”, II, 7; “Le tre corone”, IV, 6; “Il tronco d’oro”, V, 4; “I tre cedri”, V, 9), dove non sempre manifestano un comportamento ostile e malvagio, ma talvolta aiutano l’eroe della storia (come nei “I tra cedri”), oppure si scopre essere un’orca la vera madre della protagonista (come in “Il tronco d’oro”). In effetti “strega”, termine del latino tardo che continua il classico “strix, -gis”, e che indicava un’entità demoniaca manifestantesi quale uccello notturno, -e dunque simile alla Lilith semitica-, in italiano contiene una certa ambiguità semantica, poiché può esprimere tanto un essere soprannaturale del tipo “lamia”, con maggiore aderenza alla sua etimologia, quanto una donna umana che si dedica a compiere a sortilegi e a preparare filtri magici -e corrisponde pertanto alla “saga” latina e alla “pharmakeutria” greca (nonché alla “fattucchiera” in italiano, alla “sorcière” in francese, alla “sorceress” inglese, alla “zauberin” tedesca, all'”hechicera” spagnola, ecc.); sebbene la distinzione tra i due tipi sia tutt’altro che netta el’uno tenda a sfumare nell’altro, specie nella narrativa popolare-.

Pertanto spesso l’essere demoniaco femminile antropofago nella narrativa popolare viene espresso con il sostantivo “orca”, oppure con un generico “vecchia”, determinato da un attribuzione aggettivale o nominale (“Vecchia di li fusa” in Sicilia, “Vecia barbantana” in area veneta, ecc.). Oltre che nella letteratura popolare, la credenza in simili esseri femminili semi-umani era presente in molti luoghi d’Italia e d’Europa fino a tempi relativamente recenti (la metà del 900 e anche oltre), tanto che neonati e puerpere, oltre che essere protetti con opportuni amuleti, dal classico “cornetto di corallo”, al pelo di tasso, alla ruta -sia un ramo della vera pianta, ritenuta assai efficace contro gli incantesimi della streghe, sia in forma di un amuleto d’argento chiamato “cimaruta”, un tempo diffuso specie nell’Italia meridionale, che riproduce un tralcio di ruta con sette rametti terminanti con simboli di buon augurio (chiave, colomba, pesce, rana, crescente lunare, ecc.)-, ai “brevi”, sacchettini contenenti immagini sacre o preghiere, che venivano posti al collo dei neonati e dei bambini piccoli, si riteneva fosse opportuno fossero vigilati costantemente, specie di notte, da altre persone, -di solito altre donne della famiglia-, e non essere lasciati soli nemmeno per un momento, onde evitare gli attacchi di streghe e di altri essere infernali.

Particolarmente interessante, a livello letterario, la testimonianza offerta dalla seconda parte della celeberrima fiaba “La Bella addormentata nel bosco” di Charles Perrault, assai meno nota della prima (anche perché viene quasi sempre omessa nelle comuni edizioni destinate ai bambini)(5). Nella prosecuzione della storia scopriamo che la madre del principe che aveva salvato la bella principessa dal suo lungo sonno si rivela essere una crudele orchessa (6). Durante l’assenza del figlio, divenuto nel frattempo re, trattenuto lontano dal regno da una guerra, ella pensa bene di farsi preparare un lauto pranzetto con i due nipotini, maschio e femmina, i quali vengono salvati dal capocuoco, che non ha cuore di commettere l’infanticidio e li sostituisce quindi con carni animali; una volta banchettato con quelli che credeva essere i nipoti, la perfida regina madre vorrebbe poi divorare pure la nuora. Ma il ritorno del re suo figlio dalla campagna militare, che evita appena in tempo una brutta fine a sua moglie e ai suoi figli, nonché ai domestici, di cui l’orchessa aveva scoperto l’inganno, pone fine alle sua malefatte ed ella si getta volontariamente in una vasca piena di serpenti e altri rettili che aveva fatto preparare come punizione per coloro che le avevano disobbedito e mentito, non avendole cucinato e servito i fanciulli come lei aveva comandato: in tal modo gli innocenti vengono sottratti a una terribile sorte e l’orchessa si toglie di mezzo da sola. Si osservi che in questa narrazione i nipotini portano i significativi nomi di Sole e Aurora (e in tutta la fiaba sono gli unici personaggi di cui venga citato il nome proprio): si potrebbe quindi interpretare l’orchessa come un’incarnazione delle tenebre infernali (e già abbiamo detto che l'”orco” era in origine la personificazione degli Inferi) che tentano di sopraffare la luce, rappresentata dal Sole e dall’Aurora, di cui i fanciulletti portano il nome. Anche l’epilogo della storia, ovvero il fatto che la feroce antropofaga si getti nella fossa dei serpenti, si potrebbe vedere come il suo ritorno agli inferi dopo essere stata sconfitta (7).

CONTINUA NELLA NONA PARTE

Note

1) in altre versioni del mito peraltro Scilla sarebbe stata figlia di Phorchys e di Ketos (e quindi sorella di Echidna, resa da Tifone madre di una numerosa progenie di mostri), oppure di Phorchys (o Trieno) e Crateide.

2) “Ars Poetica”, 338-340: “Verosimili sian le invenzioni de’ poeti,/ e non si pretenda che venga creduta qualunque favola,/ che dal grembo della sazia Lamia si possa estrarre vivo un fanciullo”.

3) anche Strabone, -in “Geografia”, I, 2, 8-, parla del compito assunto da Lamia citandola accanto ad altre streghe di cui si minacciava l’intervento a scopo “pedagogico” per fare star buoni i fanciulletti.

4) da non confondere con questo tipo di strega è quella che si fa consegnare dagli stessi genitori i loro figli dopo che abbiano raggiunto una certa età per essere risarcita di qualche beneficio che essi si sono presi arbitrariamente nei suoi confronti, che ritroviamo in “Raperonzolo” dei Grimm (op.cit. 12), in “Petrosinella” di G. B. Basile (“Pentamerone”, II, 1) o in “Prezzemolina” diffusa in versioni poco diverse in varie regioni italiane. In questa figura si può vedere la continuazione di una “signora del destino”, ovvero una Parca o una Moira, in una valenza negativa, -così come la “fata” (che riprende il medesimo nome che avevano le Parche nella tarda romanità, -“Fatae”-, lo è in genere in senso positivo), destino che non può essere sfidato né eluso, quasi un “karma”, che solo un intervento di soccorso può non tanto cancellare, ma piuttosto portare a un compimento soddisfacente.

5) molte fiabe, anche tra le più popolari, nelle comuni edizioni destinate al pubblico infantile sono censurate di passi o intere parti ritenute poco adatte ai piccoli lettori, -o ascoltatori-, a causa dei particolari macabri, truculenti o vagamente osceni che vi si rinvengono. Si tenga presente tuttavia che solo dall’ottocento in poi la fiaba come genere letterario è stata considerata adatta solo ai bambini, mentre nelle epoche precedenti era destinata principalmente agli adulti.

6) nelle fiabe non di rado orchi e orchesse hanno figli “normali” e umani, sia nell’aspetto sia nel comportamento. E’ evidente che l’aspetto con cui si mostrano abitualmente è umano, non di rado anche gradevole; solo in segreto o in determinate circostanze i loro tratti divengono bestiali, palesandone così la vera natura.

7) nella versione riportata dai fratelli Grimm invece, dove la protagonista si chiama Rosaspina, non si riscontra alcuna traccia di questa appendice orrorifica, e la fiaba si conclude con il risveglio della principessa e il conseguente matrimonio con il principe.