Talora al centro del “patibulum” veniva predisposta una cavità che serviva a incastrare il palo trasversale alla sommità dello “stipes”, così che la croce che ne risultava aveva una forma simile alla lettera greca T (è pertanto è detta “croce a Tau”), o -con termine coniato da Giusto Lipsio (1) nel suo trattato “De Cruce”-, “crux commissa”; altre volta invece era lo “stipes” che veniva scavato nella sua parte terminale creando un incavo nel quale veniva inserito il “patibulum”, tipo di croce che, sempre secondo la terminologia creata del Lipsio, è detto “crux immissa” o “crux capitata”, -che è la classica forma della croce latina divenuta simbolo del cristianesimo-: questo artificio consentiva di applicare sullo “stipes”, sopra la testa del crocifisso, il “titulus”, il cartiglio in cui era scritta in breve la motivazione della sentenza di condanna.

Come abbiamo accennato sopra, nel suo trattato, specificamente dedicato all’argomento, il Lipsio classificò i tipi di croce in base alla struttura e alla posizione che su di essa aveva il condannato: innanzitutto distinse le due categorie principali della “crux simplex” (costituita da un solo palo) e della “crux compactata” (costituita da due pali).

La “crux simplex” era costituita soltanto dallo “stipes”, senza il “patibulum”, così che il condannato veniva con le braccia tenute in posizione grosso modo verticale e le mani legate, o inchiodate, sopra la sua testa, e pertanto era sorretto solo dal “sedile”, ed eventualmente dal “suppedaneum”.Con la “crux simplex”, l’esecuzione poteva avvenire in due modi: “per adfixionem”, quando il condannato era legato e/o inchiodato al palo (che in rari casi poteva essere sostituito da un tronco d’albero vivo o secco); e “per infixionem”, vale a dire per impalamento (forma di esecuzione capitale tra le più orribili, sulla quale non ci soffermiamo).

Il secondo tipo invece comprende le tre varianti della “crux decussata” -o “croce a X (“chi”), simile alla lettera greca χ-; la “crux commissa” (croce a τ) e la “crux immissa” che abbiamo descritto nella parte precedente (2).

Dobbiamo peraltro osservare che in origine il termine latino “crux”, di incerta etimologia, -ma che potrebbe essere connesso con “crus, cruris” (che tra l’altro ha come significato secondario anche quello di tronco d’albero)-, significava “palo” o “tronco”, usato però come strumento di tortura (da cui il verbo “crucio, -are”, con il suo composto “ex-crucio”, =torturare, tormentare, anche in senso psicologico), e dunque solo la “crux simplex”, poiché solo alla fine dell’età repubblicana in Roma sarebbero stai adottati anche gli altri tipi con l’aggiunta di un segmento ligneo trasversale. Nella lingua greca “crux” ha il suo equivalente in “σταυρòς” (termine derivante dalla medesima radice indoeuropea da cui derivano il greco “ìστημι” = collocare, il latino “sto, stare”, e lo stesso termine “stipes” che in pratica è l’omologo di “stauròs”) , che però durante tutta l’età classica indicava semplicemente un “palo” in senso generico e in particolare i pali che compongono uno steccato o una palizzata, -tanto che per sineddoche questa parola poteva essere impiegata per indicare appunto uno steccato o recinto di pali-, e solo in secondo tempo assunse il significato di strumento di tortura o per l’esecuzione di una condanna capitale. Da “stauros” in questo senso derivarono il verbo “σταυρω” (“crocifiggo”) e il sostantivo “σταυρωσις” (“crocifissione”), termini impiegati soprattutto dagli storici, quali Polibio di Megalopoli (II sec. a. C.) in “Storia romana”, I, 86, dove descrive la condanna e la fine dei capi della rivolta dei mercenari contro i Cartaginesi (Autarito, Spendio e Zarza), -rivolta che era scoppiata poco dopo la fine della prima guerra punica e che durò dal 241 al 238 a. C.- e Diodoro Siculo (I sec. a. C.), che in “Bibliotheca Historica”, II, 18, narra come Stabrobate, re degli Indiani, in una lettera abbia minacciato Semiramide, regina d’Assiria, che aveva iniziato la conquista del suo regno, di metterla in croce se fosse riuscito a sconfiggerla. E’ assai probabile che nelle prime testimonianze di questa accezione presso autori greci, il termine “stauròs” indichi un semplice palo a cui veniva appeso o inchiodato il condannato, ossia quella che Giusto Lipsio definì “crux simplex” (3).

In sintesi possiamo dunque concludere che l’incertezza lessicale dei termini “stauròs” e “crux”, -specialmente del primo, poiché la parola greca, quando non è espressamente riferita a contesti romani, indica sempre la “crux simplex”-, e le molte forme di crocifissione praticate in età romana, anche nel medesimo periodo e luogo, non consentono di stabilire con certezza, ove non sia chiaramente indicato o lo si possa dedurre da altri elementi, in quale modo fosse stato crocifisso (“cruci-fixus”, “fissato al palo”) il condannato, se legato o inchiodato, se appeso a un palo semplice o attaccato mediante un elemento trasversale, o fosse stato impalato.

Tornando ai testi evangelici, osserviamo che il termine “stauros” è impiegato descrivendo l’uscita di Gesù condannato dal pretorio per dirigersi verso il Golgotha, dal che si deve dedurre che esso designa qui il “patibulum”, -dato che in nessun caso una “crux immissa” era completata e trasportata intera nel luogo dell’esecuzione, ma il “patibulum” al momento dell’esecuzione veniva aggiunto allo “stipes”, che, come abbiamo detto in precedenza, era di norma fissato in modo stabile nel terreno-. Nei testi è precisato poi che venne posto sulla croce -o sopra la testa del condannato- il “titulus” con la motivazione della condanna. In apparenza dunque tutto sembra quadrare con la consolidata tradizione impostasi sia nell’iconografia, sia nella pietà (vedi ad esempio la “Via Crucis”); infatti le modalità della crocifissione non sono descritte, nemmeno sommariamente, per cui non è dato sapere se il suppliziato sia stato affisso alla croce con funi o con chiodi. Secondo gli evangeli sinottici, per la presumibile debolezza del condannato, il trasporto dello “stauros” o “patibulum”, di norma accollato al suppliziando stesso, era stato imposto ad un terzo, un certo Simone, oriundo di Cirene (4), subito dopo l’uscita dal Pretorio e non durante il percorso verso il Calvario (come viene contemplato nella “Via Crucis”): da questo si deduce che il “patibulum” non era stato fissato né con funi, né tanto meno con chiodi.

Tuttavia altri elementi inducono a ritenere che tale ricostruzione non sia verosimile. Infatti sappiamo per certo che nei primi secoli alla croce su cui era spirato Cristo era attribuita la forma a Tau, -dunque una “crux commissa” e non una “crux immissa”-, come è attestato da diverse fonti. Nell'”Epistola di Barnaba”, scritta probabilmente nel II secolo e attribuito a Barnaba, discepolo di S. Paolo (5), l’autore, dando un’interpretazione allegorica di un passo della “Genesi” (XIV, 14), ove Abramo organizza un spesizione di 318 uomini armati per liberare il proprio nipote Lot, catturato dall’esercito dei re coalizzati contro i sovrani di Sodoma e Gomorra (6), afferma: “Quale insegnamento possiamo trarre da codesto episodio? Ponete attenzione che prima si dice 18, e poi 300. Ora, 18 si indica con IOTA [=10] ed ETA [=8] e si ha così [l’inizio del nome di] Gesù [IHΣOYΣ]. Poiché la croce è significata dal TAU, che doveva arrecare a noi la grazia, aggiunge anche 300 [Tau=300]. [Mosè -il quale era ritenuto da ebrei e cristiani l’autore del Pentateuco-] significa così Gesù nelle prime due lettere [ιη] e la croce nella terza [τ]. Conosce bene questa verità colui che ha posto nella profondità dei nostri cuori il dono della sua dottrina”. Ora non entriamo nel merito di questa interpretazione allegorica, che si inserisce nella tradizione della scuola alessandrina di cui insigne rappresentante fu Filone, e si ispira ai principi e ai metodi dell’isopsefia greca e della ghematria ebraica (7); rileviamo soltanto come essa presupponga che per l’autore la forma della croce fosse “a tau”.

Tale interpretazione è ribadita da Clemente di Alessandria, il quale, riferendosi al medesimo passo biblico, afferma (in “Stròmata”, VI, 11: “Dicono infatti che la lettera che rappresenta 300, -il Tau-, è il segno della croce di nostro signore; e che lo Iota e l’Eta, di cui il primo equivale a 10 e il secondo a 8, significano il nome del salvatore”; e aggiunge ancora: “Ora il numero 300 (T-tau) è 3 (Γ-gamma) per 100 (P-rho). Dieci (I-iota) è il numero perfetto; e 8 (H-eta) è il primo cubo [il cubo del primo numero dopo l’Uno, il principio, sempre uguale a sé stesso, il 2 -beta-], che è l’uguaglianza di tutte le dimensioni: lunghezza, larghezza, profondità [cioè la moltiplicazione per 3 indica tutte le dimensioni dei solidi]”.

Ed anche Tertulliano, pur senza indulgere ad elucubrazioni numerologiche ed isopsefiche, proclama senza esitazione che: “Ipsa est enim littera Graecorum Tau, nostra autem T, species crucis” (“Adversus Marcionem”, III, 22, 5-6).

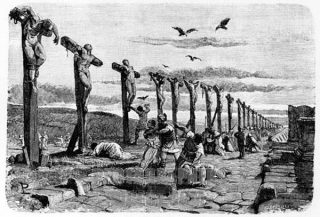

Al di fuori dell’ambiente cristiano una testimonianza di come la forma più diffusa e corrente di crocifissione fosse con la “crux commissa” (croce a tau), e che dunque con il termine “stauròs” nei primi secoli dell’era volgare si intendesse comunemente questo tipo, ci viene offerta da un curiosa operetta di Luciano di Samosata (II secolo), “Il giudizio delle Vocali” (“Δικη Συμφϖνων”), nella quale la lettera Sigma, fortemente risentita contro la lettera Tau, accusa quest’ultima presso il tribunale delle vocali di prevaricazione nei suoi confronti e di usurpare spesso il suo posto e quello di altre consonanti (8); Sigma conclude la sua arringa davanti al tribunale con le seguenti parole: “Gli uomini gemono, soffrono e maledicono spesso Cadmo (9) per aver introdotto il tau nella famiglia delle lettere. Dicono che è a sua immagine e a imitazione della sua figura che i tiranni hanno eretto i funesti pali ai quali appendono tanta povera gente; egli senza dubbio è colui che diede il suo nome a codesta sinistra invenzione. E dunque a causa di tali misfatti di quali castighi lo giudicherete meritevole? per quanto mi riguarda, reputo che non vi sia che un supplizio che possa adeguatamente punire i suoi crimini: che egli sia appeso alla propria figura, dal momento che è lui che gli uomini hanno preso a modello per fabbricare la croce (“σταυρòς”) ed è da lui che la croce ha preso nome” -quest’ultima affermazione gioca sul fatto che nel termine “s-tau-ròs”, è compreso il nome del “tau”(10)

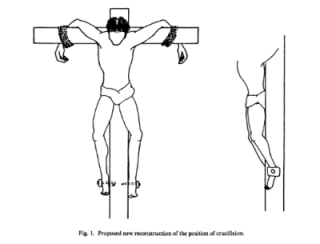

Quanto all’iscrizione posta sulla croce -il “titulus”-, essa poteva benissimo essere posta sopra il capo del crocifisso anche in una “crux commissa”, come si può osservare nell’illustrazione a fianco.

Un’ulteriore indiretta conferma che la croce supposta dai cristiani antichi come strumento del supplizio di Cristo era una croce a tau (o “crux commissa”) è in uno dei primi simboli attestati della nuova religione, lo “staurogramma”. Esso fa la sua comparsa in epoca precedente del più noto “cristogramma” o “chrismon” -che consiste nelle due iniziali del nome greco Xριστòς, -[X (chi) e P (rho)] incrociate, che fu scelto da Costantino quale sua insegna dopo la visione che avrebbe avuto poco prima della battaglia di Ponte Milvio-, ed è appunto la lettera T (tau) a cui veniva sovrapposto un P (rho)(ma talora le due lettere appaiono separate), e si trova, sebbene di rado, in papiri cristiani e in graffiti catacombali, spesso affiancato dalle due lettere alpha e òmega (la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco: il principio e la fine); poi dal IV secolo in poi venne effigiato in mosaici ed affreschi nelle chiese, ma con minore frequenza del “chrismon”. Da un frammento di Efrem il Siro, scrittore ecclesiastico del IV secolo, sappiamo che, mentre il Tau alludeva ovviamente allo “stauròs” come simbolo di salvezza, il Rho avrebbe avuto il significato di “aiuto, soccorso”: tale significato gli derivava sempre da un’operazione isopsefica: infatti al ρ (rho) corrisponde il valore numerico 100, equivalente alla somma dei valori numerici delle lettere che compongono la parola βοηθìα (boethia) = soccorso (11).

Osserviamo tra l’altro che la crocifissione e il Cristo crocifisso non appaiono mai come tema iconografico nell’arte paleocristiana; nelle catacombe si può trovare, -ma non molto spesso-, la croce a braccia uguali (la croce greca), che però non voleva certo riprodurre la croce come strumento di supplizio, -dato che non vi fu mai un simile tipo di croce per eseguire condanne-, ma rispondeva ad un simbolismo più antico e generale (in particolare i quattro bracci vorrebbero rappresentare la materia e la natura terrena nelle sue espressioni minerale, vegetale, animale e umana , ai quali è crocifissa l'”Anima del mondo”). Com’è noto l’unica supposta raffigurazione, seppure dispregiativa, del Cristo crocifisso con testa di animale è il graffito con la scritta “Alexàmenos sebete theon” risalente al III secolo; ma in effetti è tutt’altro che certo che in tale raffigurazione sia da vedersi una caricatura del culto cristiano per le ragioni esposte nella IV parte della trattazione su “L’Asino e il Bue nel presepe” del 17 gennaio 2016, dove abbiamo disquisito di essa e istituito un confronto con la “gemma di Berlino” che riporta una effigie analoga.

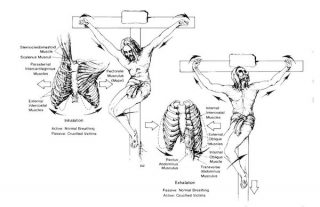

Il solo reperto sicuramente attribuibile a un condannato crocifisso è quello che fu ritrovato nel 1968 nei pressi di Gerusalemme -quindi proprio nella medesima area in cui sarebbe avvenuta la crocifissione d Gesù, il che rende tale scoperta di eccezionale importanza-, nella località detta Giv’at ha-Mivtar (12): qui furono portate alla luce alcune tombe tra le quali una conteneva i resti di un individuo crocifisso il cui nome era Johanan ben ha-Galgula. Destò particolare interesse il tallone che appariva trafitto da un chiodo di ragguardevoli dimensioni, lungo cm 11,5, con sezione all’incirca quadrangolare con lato di 0,9 cm.; è presumibile che il chiodo sia spezzato e privo della punta, per cui in un primo tempo si ritenne che esso fosse più lungo e che con quell’unico chiodo, poi ripiegato, fossero stati infissi entrambi i piedi allo “stipes” (o al “suppedaneum”). Fin dagli studi effettuati su tale reperto poco dopo la scoperta si evince senza dubbio alcuno che la posizione del condannato era ben diversa da quella tramandata dalla tradizione iconografica dal ME in poi e propria della figura sindonica: i polsi, e non le mani, erano fissati al “patibulum”, mentre i piedi erano sì inchiodati allo stipite, ma di lato con due chiodi che trafiggevano i talloni in senso trasversale, e le gambe erano flesse al di sotto del “sedile” e non distese. Il crocifisso in questione aveva la gambe fratturate -segno che aveva subito il “crurifragium”, la frattura delle gambe che non di rado veniva inflitta ai crocifissi per affrettarne la morte (ma che fu risparmiata a Gesù, essendo egli già morto, a differenza dei due ladroni, secondo quanto si legge in Giov., XIX, 32-34)-.

Nel 1985 venne eseguita da due studiosi israeliani una seconda, più accurata analisi dei reperti ossei, lignei e metallici rinvenuti nella tomba; da questo nuovo esame si dedusse che la mancanza di lesioni traumatiche agli avambracci e ai metacarpi sembrava significare che le braccia del condannato fossero legate e non fissate con chiodi al “patibulum”. Si deve precisare peraltro che la morte per crocifissione non era dovuta al trauma dell’inchiodamento, ma ad asfissia per il progressivo cedimento dei muscoli intercostali e del diaframma che non consentiva più la respirazione.

Nell’evangelo di Luca (XXIV, 39-40) ed in quello di Giovanni (XX, 24-27) si dice invero espressamente che Gesù risuscitato per convincere i discepoli dell’effettiva realtà della sua resurrezione, li invita a constatare di persona ed anzi a toccare i segni della crocifissione tramite chiodi sulle palme del sue mani e sui piedi (13). Com’è possibile questo, dal momento che senza ombra di dubbio il condannato veniva appeso alla croce o con funi strette intorno ai polsi o per infissione di chiodi parimenti sui polsi e mai sulle mani? Oltre a questa considerazione di ordine storico e anatomico, viene naturale chiedersi perché mai se Gesù fosse davvero risorto dai morti, non l’avesse fatto nella sua piena integrità fisica, e quindi senza alcun segno lasciatogli dalle circostanze della morte (tanto più che se aveva mantenuto le trafitture su mani e piedi e lo squarcio nel costato, per il medesimo motivo avrebbe dovuto mostrare pure i segni della fustigazione e della corona di spine).

La risposta più semplice, ma di gran lunga più probabile è la seguente: questo episodio (che è riportato in solo due degli evangeli canonici) venne introdotto,- oltre che per aggiungere un tocco romanzesco e aumentare l’efficacia narrativa del testo-, per controbattere implicitamente la tesi di coloro (in particolare dei docetisti) che credevano Gesù di Nazareth non fosse affatto morto sulla croce, o di quelli che sostenevano essere egli morto, ma non risorto.

Com’è noto la tradizione cristiana (comune a cattolici ed ortodossi) pretende che la croce sulla quale fu crocifisso Gesù sarebbe stata scoperta nel 326 da S. Elena (Flavia Giulia Elena)(248-329), madre dell’imperatore Costantino, quand’ella si recò in Palestina con il precipuo scopo di ritrovare e restituire alla pietà dei fedeli la preziosa reliquia. Secondo la narrazione dello storico bizantino Socrate Scolastico (380-440 circa), -autore di una “Storia Ecclesiastica” che è la continuazione dell’opera omonima di Eusebio di Cesarea dagli anni di Costantino alla sua epoca- (“Storia ecclesiastica”, I, 17), ella giunta a Gerusalemme consultò gli abitanti della città per avere lumi sul luogo ove potesse trovarsi; le fu detto che se avesse scoperto il sepolcro non avrebbe mancato di trovare anche gli strumenti del suo supplizio. Dopo aver fatto demolire il tempio dedicato a Venere che vi era stato eretto sopra, Elena riportò alla luce il sepolcro e vi rinvenì tre croci, insieme ai chiodi che sarebbero serviti per la crocifissione e al “titulus” che era stato posto sulla parte superiore della croce di Cristo. Poiché l’iscrizione non era più attaccata alla croce, non si potè subito riconoscere quale delle tre croci scoperte fosse quella di Cristo. S. Macario, vescovo di Gerusalemme allora, per celeste ispirazione, suggerì di applicare le croci una dopo l’altra sopra una donna afflitta da grave malattia e che era stata dichiarata dai medici prossima alla morte. Le prime due non produssero alcun effetto, mentre subito dopo essere stata toccata dalla terza croce la malata guarì immantinente, palesando in tal modo che quella era l’autentica croce di Cristo. L’imperatrice Elena si compiacque vivamente del successo della sua missione e fondò una chiesa nel luogo ove era stato scoperto il prezioso tesoro; ella consegnò poi una parte della vera croce a Costantino suo figlio, che la ricevette con tutti gli onori a Costantinopoli e la collocò sulla sommità di un’alta colonna di porfido, ne mandò una porzione minore a Roma, dove un’aula della sua residenza fu trasformata nella basilica di S. Croce in Gerusalemme per custodire degnamente la reliquia, e lasciò il rimanente della croce a Gerusalemme racchiusa in una ricca custodia d’argento (14).

Questa versione della leggenda è ripresa nelle linee essenziali da tutti gli autori seguenti che la esposero nelle loro opere (Sozòmeno, Storia Ecclesiastica, II, 1; Teodoreto di Cirro, Storia Ecclesiastica, I, 18; Rufino, Storia Ecclesiastica, X, 7-8; Paolino di Nola, Lettere, XXXI, 4-5; Sulpicio Severo, Cronaca, II, 34), apportandovi però alcune significative varianti: ad esempio in Sozòmeno l’elezione della vera croce per mezzo del miracolo del risanamento della dama inferma è corroborata da un ulteriore miracolo: un cadavere che veniva condotto alla sepoltura il quale riprende vita dopo essere stato posto a contatto con l’inestimabile reliquia; la resurrezione di un morto diventa poi l’unico miracolo che consente di scoprire la croce di Cristo nella “Cronaca” di Sulpicio Severo, sostituendo quello della guarigione dell’inferma.

In realtà però questa storia edificante è da ritenersi leggendaria, poiché Eusebio di Cesarea, contemporaneo di Costantino e di Elena, e autore di una reputata “Storia ecclesiastica”, dove tratta della storia della chiesa cristiana dalle origine ai suoi tempi, non ne fa alcun cenno in questa sua opera, o in passi di altri suoi scritti; egli afferma bensì S. Elena essersi recata in pellegrinaggio in Palestina, e, -nella “vita di Costantino”-, che l’imperatore trovò il sepolcro di Gesù sotto il tempio di Venere che era stati costruito sopra di esso, ma senza fare menzione alcuna della croce.

Pertanto il racconto dell'”invenzione” della croce da parte di S. Elena deve essere sorto circa alla metà del IV secolo, e doveva essere ormai consolidato alla fine del IV secolo, quando ne abbiamo un’eloquente testimonianza nella “Peregrinatio Aetheriae”, la relazione del pellegrinaggio in Palestina (con estensioni in Mesopotamia e poi a Costantinopoli) compiuto da una monaca, Eteria, -o Egeria, da cui l’altro nome con cui è noto questo testo di notevole valore documentario, “Itinerarium Aegeriae”-, di probabile origine gallica o ispanica. Costei descrive con dovizia di particolari i riti che venivano celebrati allora in Gerusalemme, tra i quali l’ostensione del presunto legno della croce e del “titulus”, che vengono offerti alla devozione dei fedeli.

Nel 614 il Re dei Re persiano Cosroe II (Kushraw) dopo aver sconfitto l’esercito bizantino riuscì a conquistare tutta la Palestina; giunto a Gerusalemme trafugò numerose reliquie cristiane, tra le quali il venerato legno della croce, portandole a Ctesifonte in Mesopotamia (presso l’odierna Bagdad), capitale del suo impero. Ma scoppiata una nuova guerra tra Persiani e Bizantini nel 628 l’imperatore d’oriente Eraclio spintosi in Mesopotamia riuscì questa volta vincitore e dopo una battaglia campale combattuta presso Ninive, dove sbaragliò gli avversari, poté recuperare le reliquie, che egli trasferì prima a Costantinopoli. Ma in un secondo tempo il sovrano decise di restituire il sacro legno alla basilica di Gerusalemme ove giunse il 21 marzo del 630. Alcuni studiosi moderni però, come Costantin Zuckerman (bizantinista francese contemporaneo) dubitano di questo fatto e ritengono che la croce sarebbe rimasta in Mesopotamia, dove poi se ne sarebbero perse le tracce, mentre quella riportata a Gerusalemme da Eraclio sarebbe da reputarsi un falso.

Allorché nel 1009 il sesto califfo fatimide d’Egitto al-Hakim bin-Amr Allah (985-1021)(15), contraddistintosi per il suo fanatismo iconoclasta, dal quale dipendeva Gerusalemme, comandò che la chiesa del S. Sepolcro fosse distrutta, i cristiani della città nascosero la reliquia, ove rimase fino a quando la Palestina non fu conquistata dall’esercito di Goffredo di Buglione nel corso della prima crociata nel 1099. Fu allora che il primo patriarca latino di Gerusalemme, Arnolfo Malecorne, -dimostrando invero un ammirevole spirito di carità-, fece torturare i chierici greco-ortodossi affinché gli rivelassero dove erano celate la reliquia della croce, e dopo averla trovata la fece riporre nel restaurato tempio del S. Sepolcro dove fu da allora custodita. In effetti del venerato legno della croce era rimasto solo un modesto frammento che veniva portato solennemente davanti all’esercito crociato quando si accingeva a scontrarsi con i musulmani. La reliquia era presente anche durante la battaglia di Hattin nel 1187 allorché le truppe cristiane, guidate da Guido di Lusignano, re di Gerusalemme, nonostante la protezione del frammento della croce, subirono una tremenda sconfitta da parte degli Arabi di Saladino (Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub)(1137-1193), sultano ayyubide di Damasco, -il quale era però di origine curda-, in seguito alla quale la stessa Gerusalemme fu ripresa dai musulmani e i domini dei crociati si ridussero a poche città sulla costa, come Tiro, Tripoli del Libano e Antiochia. In quella circostanza gli Arabi si impadronirono anche della reliquia della croce e da quel momento se ne persero le tracce.

CONTINUA NELLA TERZA PARTE

Note

1) Giusto Lipsio (1547-1606), giurista, umanista e filosofo fiammingo, noto soprattutto per il suo tentativo di conciliare il machiavellismo con la morale cristiana, in una visione che si incentra soprattutto sulla virtù della “prudentia” del “princeps”, e che risentiva molto sia della dottrina stoica, sia del moralismo tacitiano.

2) tralasciamo la croce capovolta, ossia quella in cui il crocifisso è collocato con la testa verso il basso ed il “patibulum” è quindi posto a poca distanza da terra, poiché a parte la crocifissione di S. Pietro, tramandata solo da fonti cristiane tarde, -e che sarebbe stata adottata per esplicita richiesta dell’apostolo che in tal modo non voleva eguagliare la sua morte a quella di Cristo-, non se ne hanno altri inequivocabili esempi nelle testimonianze antiche.

3) come abbiamo accennato nella prima parte, di crocifissione in senso lato si parla anche in scritti di autori precedenti, ma in essi l’idea del supplizio è espressa dal verbo, non dal sostantivo. Ad es., Erodoto, in “Storie”, IX, 122, narra della crocifissione del generale persiano Artayctes: costui, dopo essere divenuto governatore di Sesto, città sull’Ellesponto, di fronte ad Abido, quando la città nel 479 a. C. fu riconquistata dai Greci, a causa del comportamento crudele e tirannico di aveva dato prova, fu giustiziato a furor di popolo. Il verbo usato in questo caso è “ανακρεμαννυμι” = “sospendere” (nella forma del participio aoristo passivo “ανακρεμασθεìς”).

4) nel vangelo di Marco, XV, 21, si dice che Simone di Cirene era padre di Alessandro e di Rufo, il che ha fatto supporre che costoro fossero diventati a loro volta dei discepoli degli apostoli, poiché questa precisazione non avrebbe senso se tali nomi non fossero in qualche modo noti ai lettori del testo evangelico. A meno che tale dato non sia stato aggiunto per meglio determinare la persona, al posto di un più usuale patronimico o matronimico, il che farebbe pensare che i due personaggi citati godessero di una certa reputazione ed importanza in Palestina.

5) tale testo, che non appare nel canone biblico di papa Damaso I e fu poi escluso dal canone cattolico fissato nel concilio di Firenze (1439-1442) e nella IV sessione del concilio di Trento dell’8 aprile 1546, e dal canone ortodosso definitivo stabilito nel sinodo di Gerusalemme del 1672, fu considerato “ispirato” da quasi tutti gli apologeti e i teologi cristiani dei primi secoli (Giustino, Clemente di Alessandria, Ireneo, Tertulliano, ecc.).

6) il passo in questione si riferisce alla guerra scoppiata tra una coalizione di quattro re, presumibilmente provenienti dalla Mesopotamia, guidata da un certo Chedorlaomer, re dell’Elam (figura altrimenti sconosciuta, così come quelle di tutti gli altri sovrani citati nel capitolo XIV della Genesi), e i re delle cinque città cananee della valle di Siddim, dei quali Abramo era alleato. Egli inviò una schiera di 318 uomini esperti nelle armi, “schiavi nati nella sua casa” (il che fa pensare che egli non fosse a capo solo di una famiglia ma di una tribù) per liberare il congiunto prigioniero dell’esercito straniero (impresa che ebbe esito favorevole).

7) queste dottrine e metodi aritmosofici che indagano il significato e le proprietà occulte delle parole si fondano sul fatto che negli alfabeti ebraico e greco le lettere, oltre a quello alfabetico, possiedono anche un valore numerico. L’onomantica e la numerologia mistica furono coltivate particolarmente nella Qabbalah medioevale; oltre alla ghematria (dal greco “geometria”), che stabilisce un legame tra le parole che hanno uguale valore numerico, e così l’isopsefìa” greca, coltivata soprattutto in ambito neopitagorico (ισoψηφìα < ισoς = “uguale” e ψηφoς = “calcolo”); le altre branche principali della Qabbalah letterale sono il “notaricòn” (dal latino “notarius” = stenografo), che ricava dalle lettere iniziali e finali di versi e di frasi parole che dovrebbero illuminare sul senso mistico di quella frase; e la “themurah”, -che significa “mutazione”-, in cui il significato esoterico di un termine o di una frase viene tratto dalla trasposizione delle lettere di cui è costituita (in pratica un anagramma) o dal separarle e ricomporle per formare una nuova parola. Ma oltre a queste sono le “operazioni base” esistono altre speculazioni derivate ancora più complesse e talvolta astruse. Notiamo che secondo gli evangeli apocrifi dell’infanzia, in particolare il “Vangelo dello Pseudo-Matteo” (cap. 31 e 32) e il “Vangelo Arabo dell’Infanzia” (cap. 48-52), anche il piccolo Gesù fu istruito sul significato occulto e mistico delle lettere dell’alfabeto ebraico e greco, ed anzi dimostrò di possedere al riguardo conoscenze superiori a quelle dei suoi maestri (su questo si veda anche la prima parte de “L’Asino e il Bue nel Presepe” del 20 dicembre 2015).

8) in particolare questo avveniva nel dialetto attico, dove spesso il doppio sigma era sostituito da un doppio tau, -come ad es. in “θαλασσα” = mare, che diveniva “θαλαττα”-. Tuttavia, data l’autorevolezza letteraria del linguaggio attico, Sigma è disposto a tollerare tale abuso; ma non può accettare che vi sia gente, -come un certo poeta Lisimaco (ignoto al di fuori di questa citazione di Luciano)- che estenda l’abuso anche al di là dell’uso attico, per il vezzo di apparire atticista arcaizzante come era di moda tra gli intellettuali greci del II secolo.

9) in effetti secondo la maggior parte degli autori ellenici, -come Erodoto, “Storie”, V, 58-, Cadmo non sarebbe stato il creatore ma il diffusore dell’alfabeto fenicio in Grecia. Com’è noto, Cadmo figlio di Agenore, re di Tiro e di Argìope (o Telefassa), era giunto in Beozia per cercare la sorella Europa, che era stata rapita da Zeus trasformatosi in toro, il quale l’aveva condotta a Creta dove aveva fondato la città di Tebe.

10) in effetti il nome della lettera “Tau”, -l’ultima dell’alfabeto fenicio-, designa una “croce”, ma intesa solo come segno o marchio, una crocetta a “ics”, che poi nell’uso greco si evolse nella forma nota, mentre negli alfabeti ebraico e aramaico assunse una diversa conformazione.

11) in effetti nel greco classico la lezione esatta del termine sarebbe βοηθεια, che dà come risultato 105. Non si sa se l’interpretazione sopra esposta sia dovuta a una forzatura o a un cambiamento nella pronuncia del termine.

12) in tale località furono trovate pure altre tombe, anche di alcuni personaggi che si suppongono di una certa importanza, come quella di un certo Abba, da alcuni identificato con Antigono II Mattatia, ultimo degli Asmonei, -la dinastia che aveva regnato in Giudea dal 133 al 67 a. C.-, il quale aveva cercato di recuperare il trono con l’aiuto dei Parti e fu condannato a morte dai Romani nel 37 a. C.

13) l’incredulità, o il dubbio, rispetto alla resurrezione dai morti del maestro, che nel testo di Luca è attribuita ai discepoli in generale, nel vangelo di Giovanni è incentrata invece sulla figura di Tommaso (divenuto così il prototipo dell'”incredulo” per eccellenza, di colui che vuole “toccare con mano” per convincersi di qualcosa). Nella narrazione di Luca, di fronte alla perplessità dei discepoli Gesù invita ad osservare i segni delle ferite, senza però rivolgere un invito esplicito a toccare con mano.

14) Elena avrebbe inviato a suo figlio Costantino anche i chiodi della crocifissione, con i quali l’imperatore si fece fabbricare un elmo e un morso per il suo cavallo.

15) la figura di al-Hakim, trasfigurata in un alone mistico, assurse ad una particolare importanza per la setta sciita dei Drusi, che la venerano come una sorta di incarnazione divina.