Ma la Fata dai capelli turchini è senza dubbio una fata sui generis: pur richiamandosi nella sua essenza alle fate della tradizione fiabistica (1), poichè nella sostanza è anch’ella come le sue più anziane “colleghe”, una “signora del destino” (“Fata” da “Fatum”), che guida il suo protetto alla realizzazione di sè, si presenta alla sua prima apparizione nella storia di Pinocchio come una strana “Bambina dai capelli turchini”, dalla figura quasi cadaverica: “il viso bianco come un’immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale, senza muovere punto le labbra, disse con una vocina che pareva venisse dall’altro mondo: -In questa casa non c’è nessuno. Sono tutti morti-“. Questo carattere vagamente spettrale che la contraddistingue nella sua prima apparizione , poi svanisce a poco a poco, quando mostra la sua premura nel curare Pinocchio; ma si deve sottolineare soprattutto l'”infantilità” di questa fata, che la rende assai comprensiva verso Pinocchio e vicina anche ai “piccoli lettori” ai quali si rivolge Collodi, tanto che più che una madre si può vedere in lei una sorella maggiore. Ed infatti quando Pinocchio, dopo aver disatteso le sue promesse ed essersi di nuovo lasciato ingannare dal Gatto e dalla Volpe, torna da lei alla “Casina Bianca” e ha l’amara sorpresa di trovare invece una tomba, l’iscrizione sulla lapide recita :”Qui giace la bambina dai capelli turchini morta di dolore per essee stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio”: pertanto ella può essere senza dubbio paragonata a Wendy e come quest’ultima è l'”Anima” di Peter Pan, non si è lontani dal vero nel considerare la “Bambina dai capelli turchini” l'”Anima” di Pinocchio.

Soltanto quando Pinocchio la ritrova nell’Isola delle Api Industriose fattasi adulta, comincia a rivolgersi a lei chiamandola “Fata”, e nel medesimo tempo da “sorellina” viene promossa a “mamma”: “Invece di sorellina, vi chiamerò la mia mamma. Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi!”. E una delle particolarità di questa fata è quella di assumere diverse sembianze nel corso della vicenda pinocchiesca, diverse “incarnazioni” si sarebbe tentati di dire: prima bambina; poi donna dalle solide virtù domestiche; appare poi di sfuggita a Pinocchio trasformato in asino, quando è costretto ad esibirsi nel circo quale “bella signora”, con un medaglione al collo che conteneva il ritratto del burattino; e infine l’ultima incarnazione della Fata è quella di “una bella caprettina”, con la lana “di un turchino sfolgorante”, “che belava amorosamente” sopra uno scoglio, richiamando a sè Pinocchio tornato burattino dopo essere stato gettato in mare. Questi cambiamenti sembrano essere in parallelo con quelli che avvengono in Pinocchio a seguito dei guai e delle disillusioni che gli derivano dai suoi numerosi errori: se in apparenza la metamorfosi conclusiva sembra giungere solo dopo l’ultima prova catartica dell’essere inghiottito dal Pescecane e dall’aver ritrovato Geppetto, e il proponimento, finalmente saldo e determinato, di imboccare la retta via, in realtà questa determinazione è l’esito finale di un cammino doloroso in cui attraverso le disavventure che vive conosce un lento miglioramento: se all’inizio della storia il burattino è un discolaccio che non ancora finito di fare comincia a mancare di rispetto a suo padre, che non si perita di lasciare arrestare Geppetto al suo posto, e che cede immediamente alle tentazioni (come quella di andare al teatro dei burattini anzichè a scuola), in seguito il cedimento alla tentazione avviene sì, ma dopo una lotta tra il senso del dovere -che almeno in parte aveva acquisito- e soprattutto la lealtà verso chi aveva riposto in lui la sua fiducia, e l’attrazione, per lui irresistibile, verso quanto mostrava la fallace apparenza di una completa felicità (il Paese dei Balocchi), pur se in questa impari lotta i buoni proponimenti escono inevitabilmente sconfitti.

In sintesi si potrebbe concludere che, come osservò un critico e filosofo del 900, Vito Fazio Almayer (esponente principale insieme a Giovanni Gentile di quella versione del neoidealismo italiano nota come “attualismo”), nel suo “Commento a Pinocchio”(Firenze, 1958), in cui l’opera viene analizzata alla luce della filosofia neo-idealistica, “non è la ragione [il Grillo Parlante] che salva Pinocchio, bensì il sentimento [la Fata dai capelli turchini] e l’avventurosa epopea del burattino appare come una sorta di anti-Emilio [l'”Emilio” di Rousseau, il pilastro della pedagogia illuministica]”; e il dolore diviene l’indispensabile cammino per giungere alla redenzione: “il suo sincero dolore sulla tomba della fatina, il dolore che ha fatto correre al suo babbo, il dolore per i dispiaceri dati alla mammina alla vigilia di diventare uomo, il dolore per la perduta natura umana [ossia quella che avrebbe dovuto conseguire se non si fosse fatto convicere da Lucignolo a recarsi al Paese dei Balocchi]”.

Ed infatti le frequenti cadute e i molteplici fallimenti di Pinocchio non sono in realtà davvero tali, poichè è proprio attraverso gli errori, e le inevitabili sofferenze che ne derivano, -e che muovono a pietà la sua protettrice-, che egli si conquista la redenzione, per cui, come il peccato di Adamo per i teologi medioevali, essi appaiono come una sorta di “felix culpa”, che anzichè allontanarlo, lo avvicinano alla meta finale: se fin dall’inizio si fosse dimostrato un “bravo bambino” (o meglio un bravo burattino, ma come abbiamo visto, la sua condizione “pre-umana” vuole sottolineare la sua imperfezione attuale attarverso la quale arriva a conseguire la sua umanità potenziale), oltre ad essere stucchevolmente perfetto avrebbe avrebbe reso inutile l’opera di Geppetto e soprattutto della Fata (2). Abbiamo quindi una delle chiave interpetative di certo più attendibili, –si potrebbe dire quasi indiscutibile, tanto appare evidente-, tra le molte che sono state proposte: la storia di Pinocchio quale metafora e allegoria del cammino umano sulla terra, sia nella dimensione individuale del singolo, sia in una più ampia concezione del significato della condizione umana sospesa tra materialità e divinità, tra follia e saggezza: ed è questo l’insegnamento che giustamente colse Benedetto Croce nel romanzo collodiano, vedendo in esso “la favola della vita umana del bene e del male, degli errori e dei ravvedimenti, del cedere alle tentazioni, ai comodi, ai capricci, e del resistere e ripigliarsi e rialzarsi, della sventatezza e della prudenza, dei moti dell’egoismo e di quelli alti e generosi. Il legno, in cui è tagliato Pinocchio, è l’umanità, ed egli si rizza in piedi ed entra nella vita come l’uomo che intraprende il suo noviziato: fantoccio, ma tutto spirituale” (saggio su Pinocchio in “La Critica”, 1937, poi ripreso in “La Letteratura della nuova Italia”, Bari, 1939).

Nella folta schiera di personaggi che si muovono intorno a Pinocchio e interagiscono con lui hanno una particolare rilevanza gli animali, nei quali si potrebbe vedere forse una rimembranza dei protagonisti delle favole di Esopo, di Fedro e di La Fontaine (oltre che di molti altri favolisti “minori”), dato che dietro di essi si può intravvedere un simbolo, o quanto meno un richiamo ad un’idea morale, a un vizio o a una virtù. Sul Gatto e la Volpe non ci soffermeremo a lungo, poichè il loro essere prototipi dei truffatori senza scrupoli che non esitano a carpire la buona fede degli ingenui come Pinocchio non lasciano spazio ad analisi e approfondimenti ulteriori: pur se tali figure sono vivamente caratterizzate, si possono definire dei tipi, dei “bozzetti”, delle incarnazioni di vizi degli uomini (e non certo degli animali). Ci limitiamo ad osservare che nella loro truffaldina società è la Volpe l’organizzatrice, l’elemento attivo, mentre il Gatto è in posizione subordinata: asseconda ed esegue sempre senza discutere le indicazioni della sua compagna, nè prende mai iniziative autonome: pertanto incarna senza dubbio il mariuolo di mezza tacca, il gregario che senza l’astuzia della sua compagna non riuscirebbe a mettere in atto i raggiri con i quali cercano di sbarcare il lunario, ed è pari alla Volpe solo in avidità e in falsità, non certo in astuzia ed inventiva, da solo non riuscirebbe a fare molta strada e ad esercitare in modo proficuo il “mestiere” del truffatore, e non ha altra scelta che fare da “spalla” a un socio più abile.

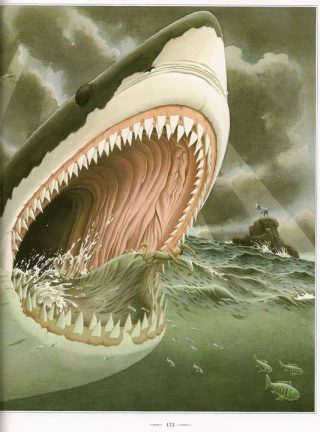

Ma oltre a costoro, e al Grillo Parlante, compaiono nelle avventure di Pinocchio molti altri animali che sembrano avere un parte minore, e talora in apparenza quasi trascurabile, ma che invece rivestono anch’essi una precisa funzione nella storia tragicomica del burattino collodiano ed hanno sempre la loro lezione, -o “lezioncina”- da dispensare: il pulcino che nel capitolo V esce dall’uovo sgusciato da Pinocchio per cuocerlo nel tegamino e che sembra pure canzonare il povero burattino che sperava in tal modo di sfamarsi (3); il Merlo bianco che nel cap. XII tenta di mettere in guardia il credulo burattino dalle insidie della Volpe e del Gatto (4) e che sconta il suo nobile gesto finendo in bocca al Gatto, il quale “senza dargli nemmeno il tempo di dire -Ohi!- se lo mangiò in boccone, con le penne e tutto”; il Falco, che nel cap. XVI, per comando della “Bambina dai capelli turchini” lo libera del capestro al quale lo avevano appeso gli “assassini”; i tre medici (il Corvo, la Civetta e il Grillo, -dei quali quest’ultimo altri non è che il Grillo parlante-), che vengono consultati dalla “Bambina” sulle condizioni di salute di Pinocchio, e che rivelano, ad eccezione del Grillo, ad onta del loro professorale sussiego, una notevole incompetenza; i quattro lugubri Conigli neri che si mostrano a Pinocchio recando una bara a lui destinata, non avendo voluto egli prendere la medicina offertagli dalla “Bambina”; il grosso Pappagallo che rivela a Pinocchio l’inganno di cui è stato vittima ad opera del Gatto e della Volpe; il Gorilla giudice, dal quale Pinocchio spera di ottenere giustizia dopo essere stato raggirato, che lo ascolta con molta benignità, prende vivissima parte al suo racconto, si intenerisce, si commuove, ma alla fine, chiamati i gendarmi, lo fa imprigionare; la Lucciola, alla quale il burattino chiede aiuto quando rimane preso nella tagliola e pur manifestando pietà per lui lo redarguisce per aver cercato di rubare l’uva che non gli apparteneva (e che quindi sembra quasi un “alter ego” del Grillo); le Faine che avevano stretto un patto truffaldino con Melampo, il cane del contadino, che Pinocchio è costretto a sostituire; il Serpente che sbarra la strada a Pinocchio e che muore, -letteralmente-, dal ridere quando vede il burattino che, rimasto conficcato a testa in giù nel maldestro tentativo di scavalcarlo, sgambetta a grande velocità; il Colombo che avverte Pinocchio di aver visto Geppetto apprestarsi ad attraversare l’oceano e trasporta in volo Pinocchio sulla rive del mare; il Granchio, che nel capitolo XXVI tenta senza successo di mettere fine al combattimento tra Pinocchio e i compagni di scuola; Alidoro, il cane dei carabinieri, lanciato all’inseguimento del burattino fuggitivo dopo il ferimento di Eugenio, il quale prima viene salvato dall’annegamento da Pinocchio e poi a sua volta lo salva dalle grinfie del Pescatore Verde che si apprestava a friggerlo in padella; la lentissima Lumaca domestica dalla Fata che fa attendere tutta la notte davanti alla porta il burattino, che tornava a casa dopo le disavventure occorsegli sulla riva del mare prima con i discoli compagni di scuola e poi con il Pescatore Verde, figura che ricompare nell’ultimo capitolo, dove avverte Pinocchio delle gravi condizioni in cui versava la sua padrona; la “bella Marmottina” vicina di casa di Pinocchio nel “Paese dei Balocchi” che avverte Pinocchio dell’imminente sorte che lo aspetta di trasformarsi in asino; la Caprettina turchina apparsa su uno scoglio in mezzo al mare che tenta di salvare Pinocchio dalle fauci del Pescecane (un’evidente incarnazione della Fata); il Tonno inghiottito dal Pescecane insieme a Pinocchio, il quale riesce poi a fuggire insieme al burattino e al di lui padre e che aiuta i suoi compagni di sventura a giungere a terra portandoli in groppa; fino al terribile Pesce-Cane nel cui ventre vanno a finire sia Geppetto sia Pinocchio, la cui presenza incombe nella seconda parte del romanzo, quasi un’incarnazione delle paure ataviche dell’uomo, un simbolo di perdizione, un essere quasi demoniaco che incute terrore e che inghiotte coloro che osino avventurarsi nel periglioso mare della vita senza considerarne le insidie, ma nel medesimo tempo in modo ambivalente anche uno strumento di redenzione, di passaggio verso la salvezza, come il “pesce” che inghiotte Giona nell’omonimo libro biblico. Una colorita galleria di personaggi, i quali, oltre a conferire vivacità ed efficacia artistica al racconto, arricchendolo di significativi episodi, contribuiscono attivamente allo sviluppo narrativo, favorendo od ostacolando il cammino di Pinocchio.

il Gorilla giudice, dal quale Pinocchio spera di ottenere giustizia dopo essere stato raggirato, che lo ascolta con molta benignità, prende vivissima parte al suo racconto, si intenerisce, si commuove, ma alla fine, chiamati i gendarmi, lo fa imprigionare; la Lucciola, alla quale il burattino chiede aiuto quando rimane preso nella tagliola e pur manifestando pietà per lui lo redarguisce per aver cercato di rubare l’uva che non gli apparteneva (e che quindi sembra quasi un “alter ego” del Grillo); le Faine che avevano stretto un patto truffaldino con Melampo, il cane del contadino, che Pinocchio è costretto a sostituire; il Serpente che sbarra la strada a Pinocchio e che muore, -letteralmente-, dal ridere quando vede il burattino che, rimasto conficcato a testa in giù nel maldestro tentativo di scavalcarlo, sgambetta a grande velocità; il Colombo che avverte Pinocchio di aver visto Geppetto apprestarsi ad attraversare l’oceano e trasporta in volo Pinocchio sulla rive del mare; il Granchio, che nel capitolo XXVI tenta senza successo di mettere fine al combattimento tra Pinocchio e i compagni di scuola; Alidoro, il cane dei carabinieri, lanciato all’inseguimento del burattino fuggitivo dopo il ferimento di Eugenio, il quale prima viene salvato dall’annegamento da Pinocchio e poi a sua volta lo salva dalle grinfie del Pescatore Verde che si apprestava a friggerlo in padella; la lentissima Lumaca domestica dalla Fata che fa attendere tutta la notte davanti alla porta il burattino, che tornava a casa dopo le disavventure occorsegli sulla riva del mare prima con i discoli compagni di scuola e poi con il Pescatore Verde, figura che ricompare nell’ultimo capitolo, dove avverte Pinocchio delle gravi condizioni in cui versava la sua padrona; la “bella Marmottina” vicina di casa di Pinocchio nel “Paese dei Balocchi” che avverte Pinocchio dell’imminente sorte che lo aspetta di trasformarsi in asino; la Caprettina turchina apparsa su uno scoglio in mezzo al mare che tenta di salvare Pinocchio dalle fauci del Pescecane (un’evidente incarnazione della Fata); il Tonno inghiottito dal Pescecane insieme a Pinocchio, il quale riesce poi a fuggire insieme al burattino e al di lui padre e che aiuta i suoi compagni di sventura a giungere a terra portandoli in groppa; fino al terribile Pesce-Cane nel cui ventre vanno a finire sia Geppetto sia Pinocchio, la cui presenza incombe nella seconda parte del romanzo, quasi un’incarnazione delle paure ataviche dell’uomo, un simbolo di perdizione, un essere quasi demoniaco che incute terrore e che inghiotte coloro che osino avventurarsi nel periglioso mare della vita senza considerarne le insidie, ma nel medesimo tempo in modo ambivalente anche uno strumento di redenzione, di passaggio verso la salvezza, come il “pesce” che inghiotte Giona nell’omonimo libro biblico. Una colorita galleria di personaggi, i quali, oltre a conferire vivacità ed efficacia artistica al racconto, arricchendolo di significativi episodi, contribuiscono attivamente allo sviluppo narrativo, favorendo od ostacolando il cammino di Pinocchio.

Oltre agli animali, sempre visti in chiave allgorica, nel romanzo collodiano troviamo pure una nutrita galleria di “umani”, anch’essi per lo più in apparenza secondari. La caratteristica saliente della maggior parte di costoro, con poche eccezioni, è quella di essere individui del tutto amorali e privi di scrupoli, egoisti e spesso bricconi: nel dipanarsi della storia vediamo così sfilare i compaesani di Geppetto che fanno arrestare il povero falegname accusandolo di essere un tiranno per il burattino (cap. III); un vecchio maligno che fa piovere sul povero Pinocchio in cerca di un po’ di pane per sfamarsi una catinellata d’acqua (cap.IX); l’oste briccone dell’osteria del Gambero Rosso, complice del Gatto e della Volpe, che ricorda assai i tavernieri ladri e truffatori che spesso ricorrono nella novellistica popolare (si pensi ad esempio al locandiere che sottrae fraudolentamente i doni magici ricevuti da un orco presso il quale era stato a servizio l’ingenuo protagonista di una fiaba diffusa in innumerevoli varianti in Asia e in Europa -di cui il più famoso esempio letterario è nella raccolta di G. B. Basile-, ma anche quello dell’osteria della Luna Piena del capitolo XIV dei “Promessi Sposi”)(cap. XIII); il contadino che costringe Pinocchio preso nella tagliola a fungere da cane da guardia (cap. XXI); il padrone del circo, -o, con le parole del Collodi, il “Direttore di una compagnia di pagliacci”-, che compra il burattino trasformatosi in somarello e lo sfrutta senza scrupoli per disfarsene senza pietà quando si azzoppa (cap.XXXIII); fino al personaggio più negativo ed inquietante, il mellifluo “Omino di burro”, il quale, promettendo un finto paradiso ai ragazzi scapestrati, che nella vita cercano solo piaceri e divertimenti (ma, sia pure in termini diversi, tale aspirazione è propria anche di moltissimi adulti), li conduce invece alla dannazione, così che il bramato paradiso terrestre, dove è possibile assecondare tutti i capricci, si rivela poi in realtà un inferno; inferno dal quale per una sorta di predestinazione superiore riesce a sfuggire solo Pinocchio. In tutti codesti individui non si palesa giammai la minima traccia di comprensione, compassione o bontà disinteressata, e nemmeno di solidarietà verbale: essi agiscono sempre spinti dal più gretto tornaconto e da una miope sete di guadagno, quasi una virgiliana “auri sacra fames”. Nel racconto del Collodi non viene mai espresso un commento o un giudizio su codesti riprovevoli personaggi, e il piglio vivace e colorito della narrazione sembra distogliere l’attenzione del lettore, -e specialmente dei “piccoli lettori” a cui la storia era destinata, ancora alieni dalle pessimistiche riflessioni moralistiche che tali vicende potrebbero ispirare a un lettore adulto, e forse incapaci di cogliere l’ironia amara con cui vengono viste dall’autore-, dalla desolazione morale che essi rappresentano; salvo in un caso, ossia sull'”omino” che conduce i fanciulli birichini al “Paese dei Balocchi”, sul quale l’autore si dilunga invece in un giudizio assai duro: “Avete capito miei piccoli lettori, qual era il bel mestiere che faceva l’omino? Questo brutto mostriciattolo, che aveva una fisionomia tutta latte e miele, andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo: strada facendo raccoglieva con promesse e con moine tutti i ragazzi svogliati, che avevano a noia i libri e le scuole, e dopo averli caricati sul suo carro li conduceva nel Paese dei Balocchi perchè passassero tutto il loro tempo in giochi, in chiassate e in divertimenti. Quando poi quei poveri ragazzi illusi, a furia di baloccarsi sempre e di non studiare mai, diventavano tanti ciuchini, allora tutto allegro e contento s’impadroniva di loro e li portava a vendere sulle fiere e su i mercati. E così in pochi anni aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario”. Ed in effetti questo personaggio è la perfetta incarnazione del “cattivo maestro”, di colui che corrompe le menti e gli spiriti dei giovani portandoli alla perdizione, ed è l’antitesi, il contraltare dei “buoni maestri” (il Grillo Parlante, il signor Boccadoro, il signor Quintiliano) che con la loro guida e i loro consigli cercano di guidare i fanciulli a trovare e realizzare sè stessi attraverso lo studio e l’impegno, pur se talora i loro insegnamenti vengono compresi e apprezzati quando ormai è troppo tardi; e per questo il Collodi insiste tanto nel mettere in guardia i “piccoli lettori” da personaggi siffatti e dalle riprovevoli tentazioni che essi propongono e che con la loro falsa bontà e autorevolezza sembrano legittimare. Ma, -dal punto di vista dei “grandi”-, è anche il prototipo dei truffatori e dei demagoghi i quali promettono un facile benessere senza impegno e senza sforzo agli ingenui e a coloro che confondono la giustizia con i propri comodi.

E dunque Pinocchio, il quale, pur con tutti i suoi difetti e le sue debolezze, si dimostra sempre generoso e comprensivo, appare in fondo alquanto migliore di queste persone in apparenza “per bene”, ma prive di qualsiasi autentica moralità e della minima sensibilità.

Ma un particolare risalto, non solo nell’economia del romanzo, ma anche per la caratterizzazione psicologica e l’importante funzione in chiave pedagogica che gli viene assegnata ha la figura di Romeo, detto “Lucignolo” “per via del suo personalino asciutto, secco e allampanato, tale e quale come il lucignolo nuovo di un lumino da notte”, l’amico del cuore di Pinocchio. Egli appare come il “tentatore” del nostro eroe, colui che rischia di fargli smarrire completamente la strada della virtù che con la saggia guida della Fata aveva con fatica intrapreso e farlo precipitare nell’abisso dell’eterna dannazione, proprio quando ormai sembrava in diritttura d’arrivo per diventare un “ragazzino per bene”, come tanto anelava. Questo personaggio rientra senza dubbio nell’ampia, -e ampiamente esplorata da Collodi-, categoria dei fanciulli e scolari indisciplinati, svogliati e per nulla attratti dallo studio, -ma in generale da qualunque serio impegno-, che giudicano una insopportabile condanna, di cui abbiamo visto diversi esempi nelle parti precedenti della nostra ricerca. A differenza di tutti costoro (ad eccezione dell’anonimo “ragazzo di strada”, il quale però è un soggetto a parte e non è uno scolaro), -dai quali pure non si discosta molto-, che per mezzo di un’accorta e sagace opera educativa, sono suscettibili di miglioramento, di diventare bravi scolari, e presumibilmente buoni cittadini, Lucignolo incarna non solo il triste fallimento della pedagogia, ma anche, a causa della sua fine patetica, l’individuo destinato alla dannazione eterna: per tale ragione egli è la figura più tragica e malinconica di tutto il libro. E infatti mentre Pinocchio, in apparenza senza alcun suo merito particolare, riesce a recuperare il pristino aspetto “burattinesco”, perdendo la pelle asinina con il lavacro purificatore nell’oceano, Lucignolo si spegne tristemente nelle spoglie di ciuchino, distrutto dalle fatiche impostegli da un padrone spietato, il quale, come altri personaggi del libro, come l'”omino di burro”, non è certo migliore dei ragazzi indisciplinati che si tramutano in asini dopo la funesta permanenza nel Paese dei Balocchi.

Sebbene non vengano descritti da Collodi i suoi comportamenti antecedenti alla partenza per il Paese dei Balocchi (a parte l’irriducibile avversione per la scuola, i libri e i maestri), nè episodi che lo riguardino, sembrerebbe azzardato farne una sorta di “ribelle” alla società, o ancor più un potenziale delinquente alla Franti, che irride e disprezza a parole e nei fatti tutti i più sacri e nobili ideali; piuttosto si potrebbe avvicinare all’Huckleberry Finn di Mark Twain -sul quale si veda quanto abbiamo rilevato nella quarta parte della presente ricerca-, la cui condotta spensierata, -e invidiata dagli altri ragazzi-, rispecchia probabilmente anche l’ideale di vita di Lucignolo. Non si dice nulla dei suoi rapporti con la famiglia, ma considerando il fatto che si trattiene a lungo fuori di casa e che manifesta una certa ironia canzonatoria sull’attaccamento dell’amico per la Fata, si potrebbe arguire che i suoi genitori, se li ha, non si occupino molto di lui e che non si senta davvero amato dalla famiglia, il che spiegherebbe il suo desiderio di evasione. L’atteggiamento premuroso e quasi affettuoso che mostra nei confronti di Pinocchio e le parole “magnanime”che pronuncia ricordando il maestro che non ha mai compreso le sue vere qualità e i suoi slanci, e al quale pure perdona l’accanimento con cui l’avrebbe sempre “calunniato”, dimostrano che non è affatto un cattivo ragazzo. Perchè dunque Collodi ha trattato così duramente Lucignolo, negandogli qualunque speranza di redenzione? Perchè (a parte ovviamente la circostanza di essere il protagonista della storia) Pinocchio si salva e Lucignolo no? Perchè questa sorta di “predestinazione” di sapore quasi calvinistico o giansenista, o che addirittura richiama la tripartizione dell’umanità tra “materiali” (“iliaci”), “psichici” e “spirituali” (“pneumatici”), -propria dell’antropologia di Valentino e di altri gnostici-, dei quali i primi, di gran lunga i più numerosi, del tutto insensibili per natura alla luce dello spirito, sono irrimediabilmente condannati alla perdizione? E’ difficile rispondere a questa domanda; di certo però possiamo affermare che la figura e la sorte di Lucignolo rispondono all’esigenza pedagogica di corroborare l’insegnamento della virtù e il premio finale che ne deriva con l’indicazione complementare del castigo terribile che aspetta invece i reprobi, coloro che non vollero o non seppero percorrere la strada, pur faticosa, del bene e si lasciarono ammaliare dalle lusinghe del mondo e dall’illusione di una vita fatta solo di divertimenti e di giochi; è una sorta di “exemplum”, come quelli proposti nelle pie leggende medioevali, in cui la dannazione del reprobo fa da “pendant” alla resipiscenza del peccatore pentito, ed è conferma della bontà di Dio, poichè la dannazione è colpa solo dell’uomo che ha rifiutato la grazia.

Sia Pinocchio sia Lucignolo credono di poter conquistare una facile e illusoria libertà, consistente solo nel seguire i propri capricci senza pagarne le conseguenze. Ma a differenza del burattino, Lucignolo non aveva un padre e soprattutto una madre fata che lo proteggessero, risparmiandogli le perniciose conseguenze dei suoi errori, e che, dopo le frequenti sbandate, lo riportassero sulla retta via. In questo senso, secondo l’ipotesi “teologica” formulata da Piero Bargellini e altri critici di impronta cattolica, si potrebbe parlare di “grazia” divina, in virtù della quale dopo le molte perigliose peripezie il burattino giunge infine alla meta.

Sarebbe tuttavia errato vedere in Lucignolo una sorta di “eroe (o di antieroe) romantico”, un contestatore o un ribelle utopista, sostenitore di una società libertaria, quasi un antesignano della “fantasia al potere” di sessantottesca memoria: nè lui, ne tutti i suoi colleghi discoli della produzione letteraria collodiana nutrono la minima aspirazione “rivoluzionaria”, -anche a cagione della tenera età (tra gli otto e i quattordici anni)-, e sono semplicemente degli svogliati in cui prevale la naturale tendenza dell’uomo a sottrarsi ai propri doveri e impegni, quando non siano le dure necessità dell’esistenza a impedire loro di sfuggirvi.

Si potrebbe paragonare il “Paese dei Balocchi” collodiano all'”Isola che non c’è” di Barrie”: sia l’uno, sia l’altra nelle intenzioni degli autori rispecchiano le aspirazioni più autentiche dei fanciulli, ma in effetti sono luoghi assai diversi: il primo è una sorta di “paradiso artificiale”, dove i fanciulli possono godere di tutti gli svaghi che preferiscono e condurre una vita spensierata, senza dover assolvere ad alcuno di quegli obblighi familiari e scolastici che gli “eroi” collodiani paventano come la peste (prima di essere toccati dalla “grazia” del rinsavimento): si tratta dunque di una libertà disgiunta dalla responsabilità e dall’impegno, e soprattutto dal “conosci te stesso”, poichè se la libertà consiste nella possibilità di scegliere, soltanto la conoscenza consente di operare scelte appropriate; la seconda invece soddisfa sì la sete di avventura e il desiderio di libertà al di fuori dei doveri e degli schemi familiari e scolastici, ma a prezzo di vivere un’esistenza pericolosa, di dover assolvere ad impegni e responsabilità anche più onerosi di quelli propri del sicuro nido familiare da cui si proviene (come sono quelli di Peter Pan nei confronti dei “Lost Boys”), pur se in qualche modo, dato l’ambiente fantasioso e avventuroso in cui si svolgono, più congeniali all’indole dei fanciulli: è quindi una libertà congiunta alla responsabilità e all’impegno. Come avremo modo di evidenziare nelle conclusioni della nostra trattazione, questa differenza manifesta una notevole diversità nelle concezioni antropologiche degli autori, soprattutto per quanto riguarda l’infanzia.

Alcuni critici di provenienza cattolica, come il già citato Piero Bargellini (in “La verità di Pinocchio”, Brescia, 1942), hanno voluto vedere nella storia del celebre burattino un “cammino di redenzione” identificabile con quello cristiano: Geppetto (Dio) che crea Pinocchio (Adamo-uomo); quest’ultimo che gli disubbidisce e si allontana da lui, credendo di trovare da sè la strada della sua realizzazione personale, fino alla redenzione dopo la catartica immersione nelle acque purificatrici dell’oceano che libera Pinocchio dalle spoglie asinine, ovvero dal “peccato”, e la morte-resurrezione nel ventre del Pescecane. Secondo la teoria “teologica” elaborata dal Bargellini, le avventure del burattino si dividerebbero in due cicli: il primo, la “fuga dal Padre”; il secondo, il “ritorno al Padre”, dove in Geppetto sarebbe adombrata la figura del Padre divino e nella Fata dai capelli turchini la celeste mediatrice di grazie (5).

Ma tale intepretazione è a mio avviso alquanto forzata: in tutto il romanzo non vi è una figura che assolva alla parte del “redentore”, che dovrebbe essere un “alter ego” di Geppetto: in realtà è lo stesso Pinocchio che si redime con le sue forze, attraverso una faticosa “illuminazione”, propiziata e indotta dall disatrose esperienze della sua vita, delle quali alla fine riesce a fare tesoro, e quindi con una “presa di coscienza” di sè, -si potrebbe dire del “Sè”in senso junghiano-; e anche la Fata gli offre soltanto un aiuto, un ausilio sulla via della salvezza, ma non ne è la causa efficiente, e tanto meno una dispensatrice di “grazia”, che Pinocchio dovrebbe ottenere solo in virtù della sua “fede”, del suo “abbandono filiale” in lei. In effetti la figura della Fata si può vedere come quella di una intermediatrice, della portatrice di un ausilio catartico, come Beatrice che nella “Divina Commedia” guida Dante in Paradiso, ma non come quella di una redentrice che con il suo sacrificio dona la salvezza e la rinascita a Pinocchio. Senza dubbio la vicenda del burattino collodiano è una storia di caduta (o, meglio, di molteplici “cadute”) e di resurrezione, ma non più di quanto non lo siano quelle insite in tutte le teorie ontologiche e antropologiche che concepiscono il mondo e l’uomo come la degradazione di un principio superiore e il distacco, -volontario o involontario, spontaneo o indotto che sia-, di un ente che perde la consapevolezza di essere parte della luce divina, a cui segue lo sforzo doloroso verso il ritorno a tale principio e verso la reintegrazione, -di tutti gli esseri (creati, generati o emanati che siano), o di una parte soltanto di essi-, nella “Luce” o nella “Spirito” superiore.

E all’interpretazione cristiana delle avventure di Pinocchio osta pure il fatto, che, ad onta di quanto sostiene il Bargellini -ed altri-, Geppetto non è affatto il “creatore” o il “genitore” del burattino, ma piuttosto un “demiurgo”: egli non “crea”, ne tanto meno “genera” Pinocchio, poichè quest’ultimo è già presente nel pezzo di legno che il falegname si accinge a sbozzare. Geppetto lo aiuta soltanto a venire alla luce, e il suo dunque è un intervento “maieutico”, è il tramite per mezzo del quale l'”anima”, la “vis vitalis” imprigionata in quello strano legno parlante che in precedenza mastro Ciliegia aveva rifiutato, passa dalla “potenza” all'”atto”, e aggiunge all'”essenza” (e alla “substantia”) l'”esistenza”. Egli è sì un padre per Pinocchio, ma un padre adottivo, il quale non di rado non sa come prendere quel “figliuolo” che lo fa disperare e gli procura tante preoccupazioni, che si sarebbe risparmiato se quel fantoccio vivente non fosse giunto a movimentare la sua vita. Nè tanto meno redime, -egli stesso o per interposta persona-, il figlio adottivo scapestrato, poichè questi, come abbiamo testè detto, giunge da solo alla resipiscenza e al rinsavimento, – o se vogliamo dir così, all'”illuminazione” e alla “grazia”- (6).

Ma perchè il buon Geppetto ci teneva così tanto a fabbricare “un burattino meraviglioso, che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali”? Nel libro si dice che con quella sorta di specialissimo automa l’anziano artefice voleva girare il mondo per esibirsi nelle piazze e acquisire in tal modo quel giusto riconoscimento delle proprie capacità che forse fino a quel momento gli era mancato; e questo fa intuire come nella figura del “padre” di Pinocchio nella finzione narrativa vi sia un po’ di Collodi stesso (anch’egli “padre” di Pinocchio) che non aveva mai avuto nel campo letterario e giornalistico il successo che si augurava, -invero forse senza che se ne dolesse troppo-. Ma in effetti potremmo supporre che la ragione più profonda per cui desiderava questo “figlio” era per dare un senso alla sua vita: la sua opera doveva essere il “coronamento” di una esistenza presumibilmente priva di grandi soddisfazioni (anche se non avrebbe alcun senso chiedersi come fosse stata la vita di Geppetto prima che mettesse al mondo Pinocchio, -come non avrebbe senso chiedersi che cosa facesse Dio prima della creazione-).

Non che Collodi fosse privo di sensibilità religiosa e tanto meno che fosse ateo; anzi alcuni brani del “Giannettino” e del “Libro di lezioni per la seconda classe elementare” non solo contengono espliciti riferimenti a Dio, ma da essi si comprende che per il nostro i principi religiosi costituissero parte integrante e indispensabile dell’educazione dei fanciulli: “L’uomo prima di tutto ha il dovere di onorare e adorare Iddio; perchè Iddio è il creatore e il padrone dell’Universo, e racchiude in sè ogni potenza e ogni perfezione”; abbiamo già osservato come il signor Boccadoro illustri a Giannettino per mezzo della “lanterna magica” la creazione del mondo.

Ma questi enunciati, che in qualche modo ricordano il “catechismo di Pio X” (che però sarebbe stato formulato più tardi, nel 1907), sembrano più una concessione a quella che anche per un laico era un elemento consolidato nella tradizione pedagogica italiana che l’espressione di una vera fede cattolica, -o comunque cristiana-; e d’altra parte la concezione di Dio propria di Collodi è senza dubbio filosofica e più vicino a quella massonica del “Grande Architetto dell’Universo” che a quella del dio della Bibbia (7): come osserva I. Marchetti (In “Spigolature collodiane”), -il quale pone “Le avventure di Pinocchio” fra “i testi , canonici o apocrifi che siano, d’una sorta di vangelo laico della nostra letteratura risorgimentale” (e in tal senso si potrebbe affiancare ad opere quali “Le Confessioni di un italiano” di Ippolito Nievo e ai romanzi della “letteratura garibaldina”), “solo una volta il protagonista ci appare in un atteggiamento che quasi potremmo definire di religiosa pietà, quando si getta bocconi a piangere direttamente sulla lapide della morta bambina dai capelli turchini”. Ma di certo la “religione”, intesa come complesso di credenze e di riti, sul quale contare sia quale “via salvifica” per l’al di là, sia come bussola che possa orientare l’agire umano nella vita terrena, è del tutto assente dall’opera collodiana; e del tutto assente è la “fede” religiosa in una entità superiore che dona la salvezza (tanto la “salvezza” eterna, quanto la salvezza dai pericoli del mondo), poichè, come abbiamo già rilevato, non si può considerare tale la “devozione” di Pinocchio alla Fata, dalla quale riceve affetto, aiuto e stimoli al bene operare, ma non la redenzione, che egli si deve guadagnare con le sue forze, -o comunque con la forza che viene dalla sua interiorità e dalla progressiva presa di coscienza di sè stesso- (8).

CONTINUA NELLA SETTIMA PARTE

Note

1) che il Collodi ben conosceva, avendo pubblicato una raccolta di “contes des feés” di Ch. Perrault e di M.me d’Aulnoy da lui tradotti.

2) e naturalmente non si sarebbe potuto costruire la storia tragicomica delle sue avventure.

3) “Ma invece della chiara e del torlo, scappò fuori un pulcino tutto allegro e complimentoso, il quale facendo una bella riverenza, disse: -Mille grazie, signor Pinocchio, d’avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio! Arrivederla, stia bene e tanti saluti a casa!-“.

4) “In quel mentre un merlo bianco, che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada, fece il solito verso e disse: -Pinocchio non dar retta ai consigli dei cattivi compagni: se no te ne pentirai!-“.

5) sempre secondo il Bargellini, Collodi per tratteggiare la figura della Fata si sarebbe ispirato a sua madre, Angela Orzali, donna devota, la quale “pregava tenacemente, assiduamente per il primo, il più scavezzacollo e il più caro dei suoi figli” (e dunque nella sua creatura letteraria Collodi avrebbe messo anche un po’ di sè stesso, della sua infanzia e adolescenza):

6) pertanto, se proprio volessimo trovare un’analogia neotestamentaria dovremmo trovarla nella parabola del “figliuol prodigo”. D’altro canto nel cammino di Pinocchio si potrebbe riconoscere più che la “salvezza” operata da un redentore, l'”illuminazione” buddistica che viene dall’interiorità.

7) non poniamo ora, nè lo faremo in futuro, la questione, di per sè abbastanza oziosa e poco significativa ai fini della comprensione della sua opera, se Collodi fosse iscritto o meno alla Massoneria. E’ evidente però che la sua moralità e spirtualità sono del tutto laiche ed avulse dagli schemi delle “religioni storiche”, come dimostrano le scelte della sua vita e l’essere stato egli uno dei più conviti e coerenti seguaci di Mazzini.

8) nel “Libro di lezioni per la seconda classe elementare” troviamo: “Chiedete dunque a Dio d’incominciar bene. Ma badate che Iddio non soccorre gli infingardi e i poltroni che aspettano tutto da Lui. Egli dice: -Aiutati, che Dio t’aiuta-“.