E’ stato osservato che nel medio Evo il latercolo del “Sator”, -come è invalso di chiamare codesto palindromo scritto in forma di quadrato-, fu riprodotto in molte chiese e abbazie appartenenti all’odine dei Templari e a quello dei Cistercensi, -la cui regola era seguita anche dai Templari-, spesso associato ad altri simboli esoterici e circondato da nomi cabalistici; per tale ragione esso è stato considerato un inoppugnabile indizio delle dottrine eretiche attribuite all’ordine cavalleresco più famoso dell’età medioevale, che sarebbero state altresì la causa principale della soppressione del medesimo, avvenuta nel 1312. Ma è invero alquanto improbabile che un ordine, che ebbe fama di essere il più intollerante e fanatico tra quelli che operarono all’epoca delle crociate professasse dei principi di carattere gnostico, deistico e panteistico, e vedesse nelle religioni storiche, -come il cristianesimo delle forme imperfette e transeunti di una verità eterna che si può trovare nella sua dimensione autentica solo nell’interiorità (e anticipando dunque di parecchi secoli una visione che in ambito cattolico si ebbe solo con il modernismo di fine 800 e inizi 900); sebbene non sia del tutto da escludere che esistessero nell’ordine dei gruppi che coltivavano in segreto ideali panteistici e transteistici e antiche conoscenze iniziatiche (1).

Com’è risaputo, il motivo principale, se non l’unico, per cui l’ordine templare fu soppresso è l’enorme potere economico e politico che esso aveva acquistato e che aveva suscitato la gelosia e dava ombra a molti potentati del tempo, in primis al re di Francia Filippo IV e al papa Clemente V, -a sua volta succube del sovrano franco-gallico-, anche se al motivazione ufficiale del provvedimento fu quella di eresia e di pratiche stregonesche e idolatriche.

Il quadrato fu poi impiegato con funzione apotropaica (cioè per stornare influenze malefiche e combattere malattie altre disgrazie, nonché come talismano con l’intento di propiziarsi la buona sorte e a tal fine fu disegnato, inciso o impresso su innumerevoli medaglie, pendenti e pentacoli.

In una pergamena del XIII secolo si afferma che se esso venga letto e mostrato ad una donna in procinto di sgravarsi, ella partorirà senza pericolo e senza dolore; mentre secondo un manoscritto risalente al 1555 ritrovato a Lione sarebbe un efficace antidoto contro la febbre.

Nel suo trattato “De Rerum Varietate”, Gerolamo Cardano (1501-1576), eminente medico, matematico e astrologo del XVI secolo, assicura che il “latercolo” sarebbe un portentoso rimedio contro la rabbia: qualora a un cane affetto dal terribile morbo, o sospettato di averlo contratto, si offra come cibo un pezzo di pane sul quale siano state inscritte le cinque parole magiche e nel contempo si recitino cinque “Pater noster”, l’animale ne sarebbe in breve guarito.

Anche Paracelso -Theophrast Bombast von Hohenheim- (1493-1541), celebre medico, naturalista e filosofo elvetico, attribuiva al misterioso reticolo straordinarie virtù: impresso su cuoio o pergamena proteggeva contro qualunque avversità (e per tale ragione era spesso utilizzato da pellegrini e guerrieri costretti ad affrontare quotidiani pericoli); disegnato o ricamato su un fazzoletto di tela grezza e posto sul grembo di una donna partoriente propiziava infallibilmente il lieto evento.

Sembra che fosse reputato anche quale potente arma per combattere l’ubriachezza e la lascivia poiché la più antica testimonianza libraria del “sator”, -riportata però in sequenza lineare e non in forma di quadrato-, è quella che si trova in un codice membranaceo manoscritto conservato nella Biblioteca Capitolare di Modena risalente all’882 ove le parole magiche sono citate a margine di alcuni “Versus da cavenda Venere et vino” e consigliate quali valido rimedio alla scostumatezza.

Si credeva inoltre che servisse a salvaguardare non solo le persone, ma pure gli edifici, in particolare dagli incendi e per tale scopo era spesso graffito, scolpito o dipinto su pavimenti e pareti, specie nelle sale destinate a luogo di riunione o di rappresentanza, ma anche in stalle ed officine.

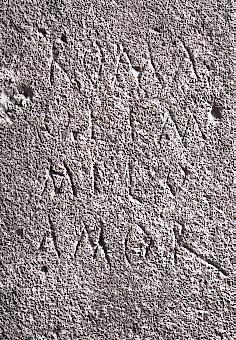

Ma durante gli scavi eseguiti a Pompei venne alla luce anche un’altra frase palindroma disposta a forma di quadrato sulla parete di una “domus” in un vicolo che divide l'”insula” VI dall'”insula” X: “ROMA OLIM MILO AMOR” palindrome pure le singole parole). Nel 1947 Pietro De Angelis sostenne che tale quadrato conterrebbe il “nomen arcanum” di Roma, ovvero “Amor”, attributo di Venere, madre di Enea e quindi progenitrice della stirpe dei Romani. Un altro quadrato simile, -illustrato nella foto-, venne scoperto nel 1963 dal prof. A. Petrucci ad Ostia nella Caserma dei Vigili sita nell’area posteriore alle Terme di Nettuno e databile all’età dell’imperatore Adriano (117-138).

Un altro quadrato simile, -illustrato nella foto-, venne scoperto nel 1963 dal prof. A. Petrucci ad Ostia nella Caserma dei Vigili sita nell’area posteriore alle Terme di Nettuno e databile all’età dell’imperatore Adriano (117-138).

Anche questa frase pone dei problemi di interpretazione poiché, come avviene non di rado nelle frasi palindrome, la grammatica è zoppicante e imprecisa e dunque il senso risulta il più delle volte ambiguo (e d’altra parte è proprio tale ambiguità che accomuna i palindromi alle formule magiche e agli oracoli e che costituisce una parte del loro fascino). La traduzione meno stiracchiata è la seguente: “Per Milo Roma un tempo era l’amore”, che peraltro presuppone l’esistenza di un “cognomen”, -o comunque di un antroponimo-, “Milus”, che non risulta attestato e che nell’epigrafe sarebbe in caso dativo. In Roma era bensì noto il cognome “Milo, -onis” (proprio di una famiglia alla quale apparteneva Tito Annio Milone, ricordato soprattutto per l’orazione scritta in sua difesa da Cicerone, -ma che non fu mai pronunciata-), oltre al nome greco “Milon”, -portato tra gli altri da un famoso atleta di Crotone-, ma essi erano di terza declinazione e non di seconda. Si potrebbe anche pensare a una contrazione di “Miluo”, dativo di “Miluus”, a sua volta variante di “Milvus”, che, come nome comune indica il Nibbio (si tenga presente che nel latino arcaico non vi era distinzione tra le lettere U e V); ma questo sostantivo non sembra essere mai stato usato quale nome proprio di persona e dunque anche tale ipotesi risulta difficile da sostenere.

Interpretando “Roma” come un insolito ablativo di stato in luogo, al posto dell’usuale locativo “Romae”, la frase potrebbe essere intesa nel seguente modo: “A Roma un tempo per Milo c’era amore”, che nella sostanza non differisce molto dalla precedente traduzione; oppure “A Roma un tempo Milo era l’amore [o un amore]” per significare che il misterioso personaggio suscitava fascino e ammirazione e aveva un eccezionale seguito.

In generale comunque alle parole e alle frasi palindrome veniva attribuito un carattere arcano e una carica di potenza magica, sia che avessero un significato più o meno chiaro ed evidente, sia che non l’avessero, o l’avessero perduto; anche perché, derivando spesso da lingue straniere, -soprattutto semitiche-, pur non essendo comprese, la loro efficacia come parole e formule magiche, sia che fossero pronunciate sia che fossero scritte, era dovuta proprio ai suoni insoliti e misteriosi, -specie per orecchie latine-, dai quali sono costituite, e pertanto venivano dette “barbarikà onòmata” (“nomi barbari”)(3).

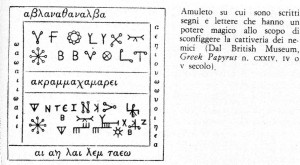

Nell’Egitto greco-romano, e in seguito in altre regioni, queste parole magiche venivano spesso inserite nei papiri che contenevano incantesimi e incise su amuleti e talismani. Una di quelle che si riscontrano con maggiore frequenza è ABΛANAΘANAΛBA (ABLANATHANALBA), il cui significato originario si presume sia “Tu sei nostro padre” (invocazione rivolta evidentemente ad una divinità), in ebraico o in aramaico. Tale parola si trova assai spesso associata a nomi ed appellativi di divinità egiziane e del dio ebraico (anche in iscrizioni e artefatti di origine non ebraica, dove “JAHWE'” è reso con IAΩ), tra i quali il famoso e suggestivo ABPAΞAΣ (Abraxas), -o ABPAΣAΞ-, che fu scelto da alcune scuole gnostiche per designare l’Ente Assoluto dal quale promanano tutti gli Eoni.

Una di quelle che si riscontrano con maggiore frequenza è ABΛANAΘANAΛBA (ABLANATHANALBA), il cui significato originario si presume sia “Tu sei nostro padre” (invocazione rivolta evidentemente ad una divinità), in ebraico o in aramaico. Tale parola si trova assai spesso associata a nomi ed appellativi di divinità egiziane e del dio ebraico (anche in iscrizioni e artefatti di origine non ebraica, dove “JAHWE'” è reso con IAΩ), tra i quali il famoso e suggestivo ABPAΞAΣ (Abraxas), -o ABPAΣAΞ-, che fu scelto da alcune scuole gnostiche per designare l’Ente Assoluto dal quale promanano tutti gli Eoni.

Su amuleti e papiri non di rado si trovano anche, usate con finalità occulte, le sette vocali greche, scritte in combinazioni magiche e in modo da formare triangoli e altre figure geometriche, con l’intento di combattere i demoni e di ingraziarsi gli dei o gli angeli: come si può osservare nell’esempio mostrato sopra, al vertice sta un alfa, nella seconda linea due epsilon, nella terza tre eta, e così via. Nell’amuleto riprodotto nella figura precedente, oltra alla scritta αβλαναθαναλβα, posta nella parte superiore della cornice, si osservano a sinistra le vocali greche disposte in ordine alfabetico dall’alto in basso e poi in ordine inverso: α, ε, η, ι, ο, υ, ω – ω, υ, o, ι, η, ε, α.

Una delle più lunghe, -forse la più lunga-, iscrizione palindroma in greco, -o per meglio dire in caratteri greci-, è quella inscritta su uno strano amuleto rinvenuto pochi anni fa negli scavi della città di Paphos a Cipro e risalente al V secolo, di cui diamo la trascrizione:

“IAEW BAΦPENEM OYNOΘIΛAPI KNIΦIAEYE AIΦINKOPAΛ IΘONYOME NEPΦABWEAI”.

Essa dovrebbe significare: “Iaweh è il portatore del nome segreto, il leone di Ra, sicuro nel suo santuario (o dominio)”.

Sull’altra faccia della medaglietta sono incise alcune figure di non certa identificazione (ma di sicura provenienza egiziana), che si ritiene rappresentino Arpocrate, -ovvero la trasformazione, avvenuta in età ellenistica, del dio Horo bambino, figlio di Iside e di Osiride: poiché egli, da infante qual era, era spesso raffigurato nell’atto di succhiarsi il pollice, questa posizione fu interpretata, in modo francamente forzato, come un invito al silenzio, e per tale ragione venne elevato a dio del silenzio (prima il silenzio mistico, poi il silenzio in generale)-, seduto su di uno sgabello al di sopra di una mummia, -che si presume essere Osiride-, effigiata su una barca, sotto la quale si nasconde un coccodrillo (Seth, il nemico di Osiride? o Apophis, il serpente che cerca quotidianamente di divorare la nave con la quale il dio Ra porta la luce solare al mondo?); ai lati si notano un uccello, che dovrebbe essere un Gallo o una Fenice, e un Cinocefalo (una scimmia come il Babbuino o la Driade) -che rappresenterebbe Thot, dio della saggezza, o il suo equivalente greco-romano Ermete Trismegisto- con un serpente.

Questa immagine, e il testo che la accompagna, offrono una significativa testimonianza del sincretismo religioso e culturale proprio della tarda antichità, in cui credenze ebraiche, egizie e cristiane si mescolavano tra di loro, spesso ammantate di vesti filosofiche neoplatoniche.

In questo caso però, come per molti altri amuleti e talismani, specie quelli noti con la denominazione, -data loro in età moderna-, di “gemme gnostiche”, a cagione dei nomi e delle figure tratti dalle elaborazioni metafisiche e teologiche delle scuole gnostiche, è da ritenersi che il ricorso a formule e figurazioni sacre non riveli un particolare orientamento religioso o spirituale, ma abbia un semplice valore di protezione magica.

Da non confondere con i palindromi sono i versi anaciclici, nei quali -sia singoli versi, sia coppie di versi-, leggendo le parole a ritroso, si ottiene ugualmente un verso di senso compiuto, che può essere il medesimo dell’originale, ma talvolta acquista un significato contrario, così da creare un effetto speculare non solo nella disposizione dei termini, ma anche nel contenuto. Un esempio del primo tipo è: “PRAECIPITI MODO QUOD DECURRIT TRAMITE FLUMEN/ TEMPORE COMSUMPTO IAM CITO DEFICIET” (“Allo stesso modo in cui scorre un torrente impetuoso,/ trascorso il suo tempo, ben presto verrà meno”).

Per il secondo tipo possiamo citare il seguente distico: “LAUS TUA, NON TUA FRAUS, VIRTUS, NON COPIA RERUM/ SCANDERE TE FECIT HOC DECUS OMNIPOTENS” (“La tua gloria, non la menzogna, il valore non le ricchezze materiali/ ti consentirono di ottenere questo altissimo onore”), che acquista invero un senso opposto, ove si invertano le parole che lo compongono: “OMNIPOTENS DECUS HOC FECIT TE SCANDERE, RERUM/ COPIA, NON VIRTUS, FRAUS TUA, NON TUA LAUS” (“Questo onore sommo ti diedero le tue ricchezze, non il valore,/ la tua slealtà, non il merito”).

In questo genere si distinse soprattutto il poeta Publilio Optaziano Porfirio (da non confondere con Porfirio di Tiro, filosofo neoplatonico del III secolo), importante dignitario della corte di Costantino il Grande, che fu poi condannato all’esilio per motivi ignoti, ma riuscì a tornare nelle grazie dell’imperatore per merito delle sue composizioni poetiche, in particolare il “Panegirico” a lui dedicato (4).

Egli peraltro coltivò anche diversi altri generi di virtuosismi poetici, quali i “morfogrammi”, -o “carmi figurati”-, componimenti nei quali i versi sono disposti a formare figure che alludono al soggetto cantato nel carme stesso; carmi acrostici, mesostici, telestici, quali le lettere iniziali, o centrali, o finali di ciascun verso compongono a loro volta una parola o una breve frase che indicano in genere o il tema della poesia, o il nome della persona dedicataria; versi “ropalici”, le cui parole aumentano progressivamente procedendo dall’inizio alla fine del verso stesso: il più delle volte si parte con un monosillabo e si termina con una parola di cinque o sei sillabe)(5)(6).

Della produzione di Optaziano mi sembra interessante riportare il carme n. XXVIII, che è costituito da otto coppie di distici anaciclici:

“BLANDITIAS FERA MORS VENERIS PERSENSIT AMANDO,/ PERMISIT SOLITAE NEC STYGA TRISTITIAE”; “TRISTITIAE STYGA NEC SOLITAE PERMISIT, AMANDO/ PERSENSIT VENERIS FERA MORS BLANDITIAS” (“Crudele morte annunciano le blandizie di Venere, e quando s’ama si è trapassati dalle inevitabile amarezze di Stige”);

“OMNIPOTENS PATER HUIC SEMPER CONCESSIT AMORI,/ FECIT NEC REQUIEM TOT SIBI FULMINIBUS”; “FULMINIBUS SIBI TOT REQUIEM NEC FECIT, AMORI/ CONCESSIT SEMPRE HUIC PATER OMNIPOTENS” (“Anche l’onnipotente padre -Giove- sempre si arrese all’amore e non diede requie ai tanti suoi fulmini”);

“PURPUREUM TIBI FLOS VULTUM NON PINGIT, IACCHE,/ MONSTRAT NEC MITEM FRONS NOVA LAETITIAM”; “LAETITIAM NOVA FRONS MITEM NEC MONSTRAT, IACCHE,/ PINGIT NON VULTUM FLOS TIBI PURPUREUM” (“Un fiore purpureo non vela il tuo volto, Bacco, e non mostra ora la tua fronte una pudica letizia”)(7);

“OCCUBUIT MINOR HUIC FRACTIS ET VIRIBUS ASTU/ TIRPUIT OPPRESSUS AMPHITRYONADES”; “AMPHITRYONADES OPPRESSUS TORPUIT ASTU,/ VIRIBUS ET FRACTIS HUIC MINOR OCCUBUIT” (“Soccombette l’Anfitrionide -Ercole- all’inganno, dopo essersi assopito per il venir meno delle forze”);

“INCALUIT IUBAR HOC, EXTERNIS IGNIBUS ARDENS/ FORTIUS; ARDOREM SOL SIBI CONGEMINAT”; “CONGEMINAT SIBI SOL ARDOREM; FORTIUS ARDENS/ IGNIBUS EXTERNIS HOC IUBAR INCALUIT” (“Aumentò il calore lo splendente astro, ardendo con sempre più lunghe fiamme: il Sole raddoppia così il suo fulgore”);

“DEPOSITA FACE NOX QUAESIVIT LUMINA PHOEBES,/ VULNERE SI BLANDUS HANC TENET ENDYMION”; “ENDYMION TENET HANC BLANDUS SI VULNERE, PHOEBES/ LUMINA QUAESIVIT NOX FACE DEPOSITA” (“Tramontata la fiaccola -del Sole-, la Notte cercò come suo lume la Luna -qui detta con voce greca “Febe”, sorella di Febo, ovvero Artemide-Diana, identificata con Selene, la Luna-, che il dolce Endimione tiene avvinta con ferita d’amore”);

“ARMIPOTENS DEUS HOC SUSPIRAT PONDERE, VULNUS/ FERREA NEC RABIES, HAUT FUROR EXSUPERAT”; “EXSUPERAT FUROR HAUT RABIES NEC FERREA VULNUS,/ PONDERE SUSPIRAT HOC DEUS ARMIPOTENS” (“Il dio armipotente -Marte- si affanna per questo fardello, che niuna sopravanza ferita o moto d’ira o furore”);

“IMPATIENS VENUS EST, SILVAS DUM LUSTRAT ADONIS,/ CARPIT SI MATREM, IAM CUI CONVENIAT”; “CONVENIAT CUI IAM, MATREM SI CARPIT ADONIS,/ LUSTRAT DUM SILVAS, EST VENUS IMPATIENS” (“Trepidante è Venere mentre percorre le selve di Adone, se mai ne incontrasse la madre, che già aveva colpito”)(8).

Concludiamo la nostra trattazione con alcuni curiosi “ioci” latini di incerta origine: “DUCO DUCI DUCI MALUM DUCI (in un’altra versione DICI, che non cambia il senso della frase) DEBERE”: “Reputo che per un capo si debba considerare disdicevole l’essere comandato”; “MIRUM MURI IN MERI MARI MORI”: “E’ cosa strana per un topo perire in mezzo al mare (o in un’altra interpretazione “in un mare di vino”)!”, simile ad un’altra frase, -che si può considerare una variante di codesta-: “In mari meri miri mori muri necesse est” (“In un mare di delizioso vino per un topo è inevitabile perire”); “TITE TUTE TATI TIBI TANTA TYRANNE TULISTI!” (“O Tito Tazio, insolente tiranno, tanto grandi disgrazie arrecasti a tè stesso!”) è invece un verso degli “Annales” di Quinto Ennio, -opera di cui sono rimasti solo scarsi frammenti-, citato nella “Rethorica ad Herennium”: tali parole sono presumibilmente rivolte da Romolo alla memoria del defunto Tito Tazio, che egli aveva associato al governo della neonata Roma; e infine una frase attribuita allo scienziato ed erudito tedesco Athanasius Kircher (1602-1680) -già citato a proposito delle sue opere sui geroglifici egizi nella sesta parte de “L’Araba Fenice” del 9 febbraio 2014-: “TIBI VERO GRATIAM AGAM QUO CLAMORE?/ CLAMORE, AMORE, MORE, ORE, RE!” (“In quale modo ti potrei ringraziare? A voce, con affetto, come d’abitudine, con la bocca, con le opere!”): in questo verso, -che rivolgo idealmente ai lettori che hanno la pazienza di leggere le mie ricerche-, troviamo impiegato un artificio opposto al “ropalico”: qui infatti le parole, anziché essere aumentate di una sillaba, sono progressivamente diminuite di una lettera.

Note

1) per tale ragione in età moderna da alcune correnti teosofiche e rosacrociane i Templari, – a mio avviso senza vero fondamento storico-, sono stati accostati ai Catari, -i quali invece avevano in effetti ripreso un’ideale spirituale di cristianesimo gnostico e interiorizzato e per questo furono duramente perseguitati dalla chiesa cattolica e dai sovrani e signori complici interessati di quest’ultima-.

2) è noto però un gentilizio “Milvius”, dal quale trasse il nome lo storico Ponte Milvio, presso il quale nel 312 si svolse la battaglia in cui Costantino vinse Massenzio.

3) la parola creatrice, il “Logos”, delle filosofie neoplatoniche consiste infatti essenzialmente nel suono più che nel significato. Il carattere divino e creatore dei suoni, e per derivazione anche dei segni che li rappresentano, si riscontra in svariate tradizioni mistico-religiose, dalla Qabbalah ebraica alla mistica indù. Nella tarda epoca greco-romana i nomi “barbari” delle divinità, -in specie di quelle egizie- erano reputati assai più efficaci per entrare in contatto con le divinità medesime sia per comunicare con esse su un piano mistico, sia in operazioni magiche che avevano spesso scopi assai meno nobili e ben più terreni. Questo poiché le popolazioni “barbare” orientali avrebbero avuto una immediata intuizione della sfera divina: come afferma il filosofo neoplatonico Giamblico (rappresentante delle corrente più misteriosofica di tale filosofia): “Come gli dei ci hanno insegnato…le lingue dei popoli antichi, come gli Assiri e gli Egiziani, sono adatte ai sacri riti; e noi pensiamo di dover rivolgere agli dei, nella lingua loro più congeniale, le formule prescelte” (“I Misteri dell’Egitto”, VII, 4).

4) dopo aver ricoperto alte cariche, Optaziano si spense a Roma tra il 333 e il 337.

5) di componimenti poetici notevoli per ingegnosità e concettosità si hanno esempi fin dagli esordi della letteratura greca (e di altre letterature), ma è soprattutto nell’età ellenistica che parecchi poeti si cimentarono in forme in forme insolite, o al limite tra la poesia e l’enigmistica. A Roma furono coltivati dai “poetae novi” dei secoli II-I a. C., e in particolare da Levio, noto per i suoi celebri “carmina figurata”, ed ebbero una ripresa nel II sec. con i “poetae novelli”, i quali, oltre che nei temi e nello stile, anche nel nome si rifacevano ai loro colleghi di più di due secoli prima; e poi nel secolo IV. Nella tarda latinità e nell’epoca medioevale i giochi di parole, favoriti anche dalla perdita del senso della quantità vocalica e dall’avvento della metrica accentuativa, ebbero di nuovo un posto di rilievo nella produzione poetica.

6) i versi “ropalici”” sono così detti per la forma “a clava” (“ropalikòs” < “ròpalon” = “clava”)che essi sembrano assumere aumentando dall'”impugnatura” stretta -la prima parte del verso- alla sommità più larga e arrotondata -le ultime parole del verso stesso-, come nel seguente esempio citato da Servio: “Rem tibi concessi, doctissime, dulcisonoram”. Decimo Magno Ausonio, celebre retore e poeta del IV secolo, compose in versi ropalici l'”Oratio versibus ropalicis”.

7) “Iacchus” (“Iacchos”) era il nome attribuito a Dioniso-Bacco, considerato figlio di Persefone (o di Demetra) e di Zeus nei Misteri Eleusini.

8) la madre di Adone era Mirra (o Smirna), la quale, mentre era in attesa del figlio, era stata mutata dagli dei nell’arbusto della Mirra (Commiphora myrrha), dal quale, fendendosi la corteccia, era nato il piccolo Adone. Com’è noto nelle versione più conosciuta del mito di Adone, di lontana derivazione fenicia, ma rielaborata in ambiente greco e consacrata da Ovidio nelle “Metamorfosi” (X, 298-739), egli sarebbe stato il frutto dell’amore incestuoso di Mirra per il proprio padre, Cinira, re di Cipro, consumato dalla principessa per mezzo di un inganno ordito con la complicità della nutrice. Scacciata poi dal padre adirato e trasformata in pianata partorì il divino fanciullo. Questi, divenuto adulto, suscitò la passione della stessa Venere (che era stata inavvertitamente punta da uno dei dardi di suo figlio Cupido). Per questo Adone dovette subire la vendetta di Marte, il quale, assunte le sembianze di un feroce cinghiale, lo uccise. Secondo la versione riportata nella “Biblioteca di Apollodoro” (III, 14), la causa dell’insana passione concepita da Mirra per il padre, -che qui è Tiante, re di Assiria-, sarebbe stata una maledizione di Venere (Afrodite) adirata per il fatto che ella non le tributava adeguati onori. In questa versione, -nella quale si conserva in parte l’originario significato mistico del racconto-, il bambino appena nato fu raccolto dalla stessa Afrodite, che lo affidò in custodia a Persefone, regina degli Inferi; ma costei non volle più ridarlo alla sua madre adottiva. Intervenne allora Zeus, il quale decretò che Adone dovesse rimanere per un terzo dell’anno nell’Ade con Persefone (i mesi da ottobre a febbraio), per un terzo con Afrodite e per l’ultimo terzo con chi avesse preferito -che egli scelse di trascorrere sempre con Afrodite, ovvero senza compagnia femminile-; alla fine sarebbe morto per le ferite arrecategli da un cinghiale, -che però in questo racconto non era un’incarnazione di Marte-. Sempre nella “Biblioteca di Apollodoro”, si trova un altro mito in cui Adone sarebbe stato un rampollo di Cinira e di Metarme, figlia di Pigmalione, re di Cipro; anche in questa variante il fanciullo sarebbe stato vittima di un cinghiale inviato però da Artemide adirata con lui per cause ignote (al riguardo si veda anche la quinta parte di “Le Amazzoni ad Atlantide – Mirra e Adone-” del 9 novembre 2013).

NB: la presente ricerca si palindromi si ricollega agli articoli sulle parole e le formule magiche che costituiscono la quinta, sesta e settima parte di ENIGNI, MISTERI E PARADOSSI, pubblicate rispettivamente il 27 gennaio, 6 e 24 febbraio 2017.