Agli inizi dell’VIII secolo nelle regioni orientali dell’Impero Bizantino sorse una nuova eresia, la cosiddetta “iconoclastia” (o più esattamente “iconoclasmo”), che in seguito, grazie alla protezione di alcuni sovrani, si affermò anche a Costantinopoli. Più che di una vera e propria dottrina teologica, si trattava di un comportamento e di una prassi legata al modo di esprimere la fede: i seguaci di tale corrente non solo non ammettevano il “culto delle immagini” (o per meglio dire la legittimità e l’opportunità dell’impiego di rappresentazioni pittoriche o plastiche di Gesù Cristo, Madonna e santi a scopo devozionale), ma ne promuovevano e ne attuavano la sistematica distruzione -in questo distinguendosi dai più moderati “iconòmachi”, i quali, pur essendo anch’essi contrari all’uso delle raffigurazioni sacre, non portavano la loro avversione al punto di distruggerle e di perseguitare coloro che le veneravano-. In effetti in tutte le confessioni e le varianti del cristianesimo la rappresentazione sensibile di figure religiose non ha un valore di per sé, -nel qual caso si tratterebbe di idolatria-, ma solo in quanto la contemplazione dell’oggetto di fede favorisce, o dovrebbe facilitare, la devozione, la meditazione e la preghiera; essa ha dunque un fine eminentemente pedagogico ed educativo, serve all’edificazione e all’elevazione del fedele.

Ma per gli iconoclasti, i quali peraltro reagivano anche alle degenerazioni superstiziose nelle quali il culto delle immagini era scaduto, non era così: anzi al contrario, i simulacri figurativi corrompevano la vera fede, e facevano deviare i fedeli dall’autentica fede in Dio. Il sostrato dottrinale di questa concezione è da ricercarsi nelle dottrine del monofisismo, che, come abbiamo visto, sosteneva la presenza della sola natura divina in Cristo: di conseguenza, poiché tale natura non poteva con tutta evidenza essere resa in un quadro, in un affresco o in mosaico, era del tutto inutile, anzi nocivo, ricorrere a raffigurazioni artistiche di soggetto religioso. E a maggior ragione era del tutto inopportuno rappresentare Maria, gli apostoli o addirittura Dio padre stesso, la cui rappresentazione in forma umana, non avendo egli né corpo, né persona, né natura terreni, era da considerare del tutto blasfema.

E’ bene premettere che già il monoteismo ebraico nella forma datagli dalla legge mosaica aveva una forte impronta aniconica, come è chiaramente espresso in alcune disposizioni contenute nei libri dell’Esodo (XX, 4-5 e 23) e del Deuteronomio (IV, 16-18; V, 8); questo comandamento derivava dalla precisa volontà di distinguersi dalla altre religioni antiche e precipuamente da quella egizia, -dalla cui profonda influenza Mosè intendeva affrancarsi-, che facevano un largo uso di raffigurazioni sia pittoriche sia plastiche per rappresentare la divinità e stabilire o propiziare attraverso di esse un legame con gli dei; l’intenzione del condottiero israelita era dunque quella segnare dunque in tal modo una forte “identità” -come si direbbe ai giorni nostri- etica, politica e ideologica del popolo ebraico. In questo contesto ideologico deve essere inquadrato il celeberrimo episodio del “vitello d’oro”, narrato in Esodo, XXXII,4: gli Israeliti non intendevano affatto adorare nel simulacro bovino da essi fabbricato una divinità idolatrica, ma al contrario avere un simbolo sensibile verso il quale indirizzare la loro devozione (1). Tuttavia l’avversione all’uso di immagini non solo nell’ambito propriamente religioso ma anche a scopo decorativo a seconda dei tempi e dei luoghi fu variamente temperata e attenuata, dando alle norme bibliche interpretazioni che concedevano o addirittura consigliavano l’espressione della fede attraverso forme artistiche, purchè entro determinati canoni morali ed estetici: se il Talmud proibisce espressamente la rappresentazione di esseri viventi e soprattutto della figura umana, d’altro canto fu però ritenuta lecita la presenza di dipinti e mosaici nelle sinagoghe (Avodah Zarah, IV, 1, 43d) (2).

Per tanto si può a buon diritto parlare di “arte” nell’ebraismo non solo in senso profano e decorativo, ma pure legata a temi religiosi ed impiegata in contesti sacrali, sebbene essa in ogni periodo abbia sempre fortemente risentito delle influenze culturali, artistiche e iconologiche dell’ambiente circostante e dunque non si possano attribuirle delle espressioni peculiari sul piano stilistico, così che deve essere considerata nel più vasto quadro dell’arte mesopotamica ed egizia per le epoche più antiche; e poi dell’arte ellenistico-romana, tardo antica, medioevale, ecc.

All’epoca dei re prevalevano le influenze egizie, spesso mediate da esempi fenici (si ricordi che lo stesso tempio di Gerusalemme eretto da Salomone, che nella struttura richiama i templi egizi, fu progettato dall’architetto Hiram di Tiro), e frequenti sono gli elementi provenienti dall’Egitto: sfingi, serpenti, leoni, grifoni, e talvolta pure immagini di divinità quali Osiride, Horus, Bes, riprodotti sia come ornamentazione architettonica sia su suppellettili, quali mobili, gioielli, pettini, specchi, ecc. e dei quali è difficile dire se avessero uno scopo puramente decorativo o anche un valore amuletico e/o talismanico.

Nel periodo ellenistico-romano, sotto le dinastie degli Asmonei e degli Erodiani, sono ovviamente forti gli influssi dell’arte ellenica, che però, per quanto riguarda l’architettura, si evidenziano soprattutto negli elementi stilistici e decorativi, più che in quelli strutturali; ed infatti spesso si riscontrano in un medesimo edificio mescolanze di stili ellenici diversi, a cui talora si aggiungono anche elementi egizi -come colonne lotiformi- ed arabo-aramaici -quali merli triangolari dentellati-: esempio lampante di questo clima artistico-culturale è il nuovo tempio di Gerusalemme ricostruito da Erode il Grande che, pur utilizzando colonne e trabeazioni di stile greco, riproduceva sostanzialmente la struttura dell’antico tempio e soprattutto si atteneva con rigore all’osservanza dell’anti-iconismo mosaico. Altri esempi di architettura ispirata a modelli ellenici si ritrovano in alcuni sepolcri come la tomba dei Bene Hezir, di epoca maccabaica, in puro stile dorico, in quella di Zaccaria, di tipo egizio ma con colonne ioniche, e in quella di Assalonne in cui a colonne ioniche si unisce un fregio dorico, sormontato da una costruzione cilindrica con cupola a “tholos”, che rimembra la contemporanea architettura nabatea. In altri edifici dei primi secoli dell’era volgare si rinvengono Vittorie alate, geni, angeli, mentre le scultura a tutto tondo sono limitate a sporadiche figure di leoni.

Eppure già nello stesso “Esodo”, in palese contraddizione con il comandamento mosaico, si dice espressamente che sopra il coperchio dell'”arca dell’alleanza”, descritta con dovizia di particolari in Esodo XXV, 10-21 e XXXVII, 1-9, erano collocati due cherubini (3), -presumibilmente secondo moduli iconografici e stilistici di provenienza egizia-: questo manufatto doveva essere molto simile per forma e dimensioni agli scrigni usati dagli antichi Egizi, nel cui interno erano contenuti oggetti sacri e sulla parte superiore dei quali erano poste figure divine alate (secondo un’iconografia abituale soprattutto per la dea Iside, rappresentata spesso accosciata ed alata con le rivolte una verso l’alto e una verso il basso) e che, come l’arca israelita erano portate in processione (4).

Un altro esempio che sembra contraddire il precetto aniconico sembra essere l’episodio del “serpente di bronzo (o di rame)”, narrato in Numeri, XXI, 4-9: per combattere un’invasione di serpenti che minacciavano gli Israeliti durante la traversata del deserto del Sinai, Mosè, su indicazione di Dio stesso -il quale peraltro era il “mandante” di quel castigo-, fece fondere un serpente di bronzo che fu posto alla sommità di un palo: tutti coloro che, attaccati da uno dei rettili, avessero volto lo sguardo in direzione del manufatto si sarebbero salvati dalle funeste conseguenze del morso.

Nonostante i primi e unici esempi di arte ebraica citati nell’AT siano in effetti proprio sculture, come abbiamo detto sopra, fu proprio l’arte plastica quella che fu più severamente condannata dai rigoristi, mentre le raffigurazioni pittoriche e mosaicali nel primi secoli dell’era volgare e agli inizi del ME appaiono con una certa frequenza nella decorazione delle sinagoghe e in esse la finalità ornamentale si congiunge quella pedagogica e didascalica (ovvero di illustrare a fine di edificazione episodi delle sacre scritture ebraiche). Da queste testimonianze iconografiche si può dedurre che i comandamenti biblici che condannavano le immagini erano interpretati in genere come un divieto che riguardava solo le figure scolpite, che avrebbero potuto essere considerate e trattate alla stregua di idoli.

Un testimonianza quanto mai eloquente e significativa, oltre che di grande valore artistico e documentario, di pittura giudaica l’abbiamo nella famosa sinagoga di Dura Europos, antica città siriaca ai confini tra l’Impero Romano e quello Arsacide (e poi Sassanide)(5). Qui nel 1932 fu scoperto un ciclo di dipinti risalenti al 245 circa; l’eccezionale stato di conservazione di essi si deve al fatto che solo dieci anni dopo la loro esecuzione, poichè la sinagoga si trovava addossata alla cinta muraria della città, i dipinti furono ricoperti per far posto alle fortificazioni erette dai Romani contro i Persiani nel corso della guerra tra gli imperatori romani Valeriano e Gallieno e l’imperatore sassanide Sapore (Shapur) I (241-270; in seguito dopo che Persiani ebbero conquistato la città nel 256 le mura furono abbattute così che si salvarono le testimonianze artistiche degli edifici rimasti sepolti sotto le macerie. La decorazione pittorica, eseguita a tempera su intonaco asciutto, offre una curiosa mescolanza in cui una pittura impressionistica di stile greco si articola in uno schema compositivo derivato dall’oriente partico. Quest’ultimo si evidenzia soprattutto nella posizione frontale, o, meno di frequente, di profilo delle figure rappresentate (mai di tre quarti), nelle dimensioni maggiori dei protagonisti degli episodi illustrati rispetto alle rimanenti figure secondarie, nella prospettiva imperfetta o del tutto assente, carattere che sembra preludere alla disposizione paratattica tipica dell’arte bizantina e alto-medioevale. I soggetti raffigurati sono episodi biblici che si sviluppano su tre fasce sovrapposte, con diversi quadri separati da fregi con motivi naturalistici stilizzati di colore nero, bianco e rosso (che rimembrano quelli presenti in codici membranacei di età posteriore), di cui quelli della fascia inferiore rappresentano animali e altri soggetti naturalistici. Per quanto le pitture della sinagoga di Dura Europos siano l’unico ciclo narrativo di soggetto biblico rimasto di quel periodo è probabile che esso non fosse l’unico e che altri edifici di culto ebraici fossero decorati con illustrazioni simili.

Qui nel 1932 fu scoperto un ciclo di dipinti risalenti al 245 circa; l’eccezionale stato di conservazione di essi si deve al fatto che solo dieci anni dopo la loro esecuzione, poichè la sinagoga si trovava addossata alla cinta muraria della città, i dipinti furono ricoperti per far posto alle fortificazioni erette dai Romani contro i Persiani nel corso della guerra tra gli imperatori romani Valeriano e Gallieno e l’imperatore sassanide Sapore (Shapur) I (241-270; in seguito dopo che Persiani ebbero conquistato la città nel 256 le mura furono abbattute così che si salvarono le testimonianze artistiche degli edifici rimasti sepolti sotto le macerie. La decorazione pittorica, eseguita a tempera su intonaco asciutto, offre una curiosa mescolanza in cui una pittura impressionistica di stile greco si articola in uno schema compositivo derivato dall’oriente partico. Quest’ultimo si evidenzia soprattutto nella posizione frontale, o, meno di frequente, di profilo delle figure rappresentate (mai di tre quarti), nelle dimensioni maggiori dei protagonisti degli episodi illustrati rispetto alle rimanenti figure secondarie, nella prospettiva imperfetta o del tutto assente, carattere che sembra preludere alla disposizione paratattica tipica dell’arte bizantina e alto-medioevale. I soggetti raffigurati sono episodi biblici che si sviluppano su tre fasce sovrapposte, con diversi quadri separati da fregi con motivi naturalistici stilizzati di colore nero, bianco e rosso (che rimembrano quelli presenti in codici membranacei di età posteriore), di cui quelli della fascia inferiore rappresentano animali e altri soggetti naturalistici. Per quanto le pitture della sinagoga di Dura Europos siano l’unico ciclo narrativo di soggetto biblico rimasto di quel periodo è probabile che esso non fosse l’unico e che altri edifici di culto ebraici fossero decorati con illustrazioni simili.

Di altre sinagoghe dei secoli IV-VII si conservano splendidi pavimenti a mosaico in cui accanto a scene bibliche, volte soprattutto ad illustrare un intervento miracoloso (arca di Noè, passaggio del Mar Rosso, Daniele nella fossa dei leoni, ecc.), appaiono sia raffigurazioni del paradiso,- con leoni a guardia degli alberi, tralci di vite, pavoni, ecc.-, sia altre di soggetto astronomico-astrologico, quali il Carro del Sole al centro della ruota dello zodiaco. Un mosaico di questo tipo che mostra un livello artistico assai alto, -sebbene l’opera sia mutila-, è quello scoperto in una sinagoga di Tiberiade risalente all’età costantiniana in cui Helios appare nel medaglione posto in mezzo al cerchio zodiacale in aspetto di auriga con frusta e globo celeste nella mano sinistra, mentre saluta con la

destra (rappresentazione del Sole simile a quella di un analogo mosaico che si può ammirare nella necropoli sottostante la basilica di S. Pietro a Roma); agli angoli dello zodiaco percorso dal Sole sono raffigurate le quattro stagioni, e al di sopra del quadro astrologico-allegorico entro una sezione rettangolare sono poste due “menorah” (il candelabro a sette bracci ebraico) ai lati di una porta che richiama probabilmente quella del tempio di Salomone.

Notiamo peraltro che nel VI secolo vi fu presso gli Ebrei un mutamento nel precedente atteggiamento di accettazione o quanto meno di tolleranza delle raffigurazioni che non avesse carattere apertamente idolatrico, -e che in qualche modo sembra preludere alla crisi provocata dall’iconoclastia nel mondo cristiano-, che indusse non solo a non più decorare e illustrare le aule delle sinagoghe con figure sia pure di derivazione biblica, ma addirittura a coprire o deturpare i cicli pittorici o mosaicali eventualmente preesistenti nei luoghi di culto.

Con il diffondersi del cristianesimo il rapporto tra religione e arte figurativa torna a porsi come uno specifico problema, che però viene percepito e impostato sul piano etico e pastorale piuttosto che su quello propriamente dottrinale e teologico. Gli autori cristiani dei primi secoli, sia pure con motivazioni e accenni diversi, sono accomunati da una decisa e pressochè unanime svalutazione delle arti figurative, e in particolare della rappresentazioni di esseri viventi, svalutazione, o talora vera e propria condanna, che accomuna un po’ tutta la galassia cristiana, sia gli gnostici, sia i “platonizzanti” (come Giustino, Origene, Clemente di Alessandria, Minucio Felice), sia i “radicali”, coloro che contestavano in profondità la civiltà greco-romana, -sebbene nelle loro argomentazioni si servissero degli strumenti retorici e filosofici provenienti dal mondo contro il quale polemizzavano- (come Tertulliano, Ippolito, Taziano, Arnobio). Questa posizione se da un lato riprende ovviamente le proibizioni e le condanne contenute nell’AT, dall’altro ricalcava quella analoga propria dei loro colleghi-avversari, e “nemici-amici”, neopitagorici e neoplatonici, i quali a loro volta seguivano il giudizio, nell’insieme alquanto severo, sebbene articolato e differenziato, dato dai loro maestri, Pitagora e Platone, sull’arte in genere e quella figurativa in particolare (l’unica eccezione era per la musica, che nella concezione sia pitagorica sia platonica, è una forma di conoscenza che partecipa intimamente della matematica e consente di sintonizzarsi con l'”armonia delle sfere”, e dunque la cui pratica anche da parte dei “filosofi” è legittimata in pieno, anzi consigliata).

Per Platone, -che tratta dell’argomento in alcuni passi di diverse sue opere, ma in modo approfondito nel “Sofista” e nel decimo libro della “Repubblica”-, l’arte è essenzialmente “imitazione” (mìmesis) di qualche cosa, e quindi riveste un intrinseco carattere di inautenticità. Tuttavia, riferendosi in particolar modo alla pittura (“graphiké”), egli distingue una mimesi “icastica”, che riproduce, o tenta di riprodurre, con fedeltà il “vero”, e non la sua apparenza illusoria, e una mimesi “fantastica”, la quale invece rappresenta una falsa immagine della realtà, e pertanto è da considerarsi inganno e illusione, e indegna di approvazione da parte dei “filosofi”: a cagione di tale caratteristica, Platone paragona l’arte fantastica alla retorica dei sofisti, i quali, rivestendo con altisonanti parole i loro ragionamenti ingegnosi, ma fallaci, tentano di fare apparire come vero quanto vero non è.

L'”arte fantastica” è per il filosofo soprattutto quella “moderna” (dei suoi tempi), ossia quella dell’età classica ellenica, la più ammirata e lodata nei secoli futuri, poiché si avvale di artifici, -a detta di Platone riprovevoli-, attraverso i quali essa pretende, spesso riuscendoci, di riprodurre l’inganno e l’illusione dei sensi, e dunque non l’autentica realtà interiore, l'”essenza” delle cose, che può essere compresa solo dalla scienza e dalla filosofia. Tra codesti artifici egli cita la prospettiva, il chiaroscuro, la proporzione, la stessa mescolanza dei colori con la quale l’artista cerca di rendere alla vista le sfumature più sottili delle tinte e le gradazioni di luce. In pratica dunque Platone apprezzava l’arte arcaica, primitiva, quella delle antiche civiltà del Vicino Oriente, come quella egizia e mesopotamica, oltre che quella propria degli albori della civiltà ellenica, o addirittura l’arte barbarica o quella delle caverne, e presumibilmente avrebbe lodato anche l’arte bizantina e alto-medioevale, mentre condannava con severità l’arte raffinata dei suoi tempi -e a maggior ragione è lecito pensare che avrebbe esecrato l’esuberante barocchismo e l’esasperato illusionismo prospettico invalsi nell’età tardo-ellenistica e nella prima età imperiale romana-, che blandiva i sensi, allontanava dal vero e dalla filosofia, esercitando un’opera “corruttrice” (6).

Dunque nella grande fioritura “spiritualistica” (cristiana, neoplatonica, monistico-solare, mitraica) che caratterizza la cultura dell’Impero Romano dalla fine del II secolo in poi, riaffiora da un lato l’antica avversione per le arti figurative propria del platonismo; ma da un altro lato l’arte stessa, sotto l’influenza delle nuove, o rinnovate, dottrine, comincia gradualmente ad allontanarsi dai canoni naturalistici propri dell’arte “classica” per assumere una dimensione sempre più spirituale, specie dalla metà del III secolo in poi, che mira a rendere, per quanto possibile, non l’apparenza fisica, ma la sostanza metafisica, e che, pur tra reviviscenze di classicità (il “classicismo costantiniano”), sfocerà poi nell’arte bizantina e in quella romano-barbarica (la quale comportò senza dubbio una robusta iniezione di “icasticità”, e che forse Platone avrebbe preferito alla consumata raffinatezza dell’arte classica).

Tuttavia, in maniera similare a quanto era avvenuto e avveniva nell’ebraismo, la diffidenza o aperta condanna verso l’arte figurativa in generale, e in particolare verso la liceità e l’opportunità di un suo uso a fini religiosi (ovvero sulla possibilità di un’arte “sacra”), appare di fatto assai temperata e attenuata; ed anzi fin dai primissimi tempi del cristianesimo, soprattutto nelle catacombe, i cimiteri cristiani, possiamo constatare un larghissimo impiego di figurazioni di soggetto religioso, o simbolico in senso lato, in cui non soltanto erano rappresentati episodi evangelici (e in seguito, allorché pure tra i fedeli non di provenienza ebraica si diffuse una certa conoscenza dell’AT anche di episodi tratti quest’ultimo), ma anche temi “pagani” (Amore e Psiche, Orfeo che ammansisce gli animali col canto) interpretati alla luce della nuova fede. La presenza di tali opere pittoriche, -che dal punto di vista stilistico si possono in genere assegnare alla “pictura compendiaria” romana, ovvero una pittura caratterizzata dal tocco rapido e impressionistico, pur mantenendo una fondamentale aderenza al naturalismo classico-, in un contesto sepolcrale intendeva in primo luogo rammentare l’idea della resurrezione, oltre che essere una manifestazione di fede; ma probabilmente voleva anche offrire spunti di meditazione e di preghiera.

In linea di massima possiamo affermare che per i primi tre secoli dell’era cristiana vale la distinzione che abbiamo già visto tra i Giudei, tra l’arte figurativa pittorica e mosaicale, ammessa -sia pure entro limiti più o meno ampi a seconda dei tempi e dei luoghi-, e l’arte plastica a tutto tondo, ovvero la scultura, rigettata con fermezza, poichè in essa si vedeva la forma principale nella quale venivano rappresentate ed erano oggetto di venerazione le divinità “pagane” nei templi.

Queste ultime erano giudicate dai rigoristi non semplici raffigurazioni di entità spirituali, ma degli “idoli”, ossia degli artefatti ai quali veniva attribuita un’intrinseca potenza divina; e pertanto spesso nella polemica contro i gentili ebrei e cristiani contestavano ai loro avversari di adorare dei manufatti materiali privi di autentica spiritualità, o addirittura di divinizzare energie negative e vizi umani, ignorando, o più spesso fingendo di ignorare, le elevate concezioni teologiche, psicologiche e spirituali espresse sia dalla filosofia ellenica, sia da alcune forme della religiosità antica al di fuori dell’ebraismo, nonché il carattere spesso allegorico delle divinità “pagane” e delle loro raffigurazioni.

Ma già nel III secolo l’arte cristiana (intendendo con tale qualificazione aggettivale le sue caratteristiche tematiche e le sue finalità ideologiche, poiché sul piano stilistico essa rientra in pieno nell’arte tardo-antica) comincia ad esprimersi usando il linguaggio della scultura, in particolare del rilievo sepolcrale. Al III secolo infatti risalgono alcune testimonianze plastiche tra le quali eccezionale rilievo ha il famoso “sarcofago di Giona”, conservato al Museo Lateranense di Roma, così chiamato perchè in esso è rappresentato l’episodio biblico del profeta Giona inghiottito dalla balena. E nel secolo seguente si moltiplicano le opere scultoree, tra le quali spiccano anche statue a tutto tondo come il celebre “Buon Pastore” che ripropone in chiave cristiana l'”Hermes crioforo” della tradizione classica e il “Cristo in trono”, dai tratti decisamente apollinei e ispirato all’iconografia delle antiche divinità.

Un esplicito divieto dell’impiego di raffigurazioni religiose nelle chiese si trova nel canone 36 del concilio di Elvira (Ilìberis nella Baetica, provincia della Spagna meridionale, non lontano dall’attuale Granada) del 306; ma essendo questo un concilio locale, i canoni da esso promulgati, -tutti di contenuto morale e disciplinare e non dogmatico-, valevano solo per la chiesa iberica e non furono vincolanti per tutta la cristianità, per cui si può affermare che fino al VII secolo non furono enunciate vere e proprie formulazioni dogmatiche su questo tema, in merito al quale si confrontavano posizioni diverse. Sull’opportunità delle immagini sacre, sul significato dell’espressione artistica e in generale sulla liceità delle arti figurative da parte di cristiani, possiamo trovare interessanti riflessioni negli scritti di diversi autori dei sec. IV-VII: ad es. S. Nilo di Ancyra, detto il Sinaita (360-435 circa), in una lettera al prefetto Olimpiodoro raccomandava che le raffigurazioni di Cristo fossero evitate nel catino dell’abside delle chiese, ma apprezzava in virtù del loro valore pedagogico l’illustrazione di episodi di carattere narrativo tratte dai testi biblici.

Un’importante e autorevole presa di posizione in merito fu espressa da papa Gregorio I (detto Magno) (590-604). Questi in una lettera scritta nel 600 al vescovo iconòmaco Sereno di Marsiglia affermò il valore positivo delle immagini sacre, soprattutto poiché consentono agli illetterati di essere istruiti sulla storia sacra (“in ipsa legunt qui litteras nesciunt”) e, pur senza poter sostituire in pieno i testi biblici, sono un valido ausilio per il loro intendimento (7); inoltre, secondo il pontefice, le raffigurazioni ispirate al nuovo e al vecchio testamento possono suscitare un sentimento di compunzione (“ardorem compunctionis”) e favorire così la devozione e l’adorazione della Trinità. Egli delinea dunque in sintesi le finalità che giustificavano il culto delle immagini: quella istruttivo-pedagogica e quella volta all’edificazione e alla devozione dei fedeli.

Tali aspetti furono poi ampiamente sviscerati e analizzati nella teologia occidentale dei secoli XII-XIII, -nelle opere di Onorio di Autun, Pietro Lombardo, Bonaventura da Bagnorea, Tommaso d’Aquino e altri-. Le immagini erano annoverate tra le cose visibili che consentono di elevarsi verso le realtà invisibili: “Per rerum visibilium similitudinem in rerum invisibilium speculationem sublevamur”, proclamò Ugo di S. Vittore in un passo del suo “Commentarium in Caelestem Hierarchiam Sancti Dionysii Aeropagitae”.

Ma la difesa del valore educativo e devozionale delle immagini era già stata enunciata in Oriente anche dal vescovo Ipazio di Efeso, il quale citava passi delle scritture bibliche e in particolare l’Arca dell’Alleanza costruita da Mosè per dimostrare come l’arte figurativa poteva servire alimentare e sostenere la fede delle persone semplici, alle quali erano d’uopo sostegni materiali per poter accedere alla sfera spirituale. Secondo Basilio di Cesarea, detto “il Grande” (330-379 circa), citato da Giovanni Damasceno, -il quale, come avremo modo di vedere più avanti-, fu uno dei più fieri avversari dell’iconoclastia bizantina-, l’onore reso all’icona transita verso il prototipo divino da essa rappresentato (si confronti quanto enunciato da S. Tommaso d’Aquino , -“Summa Theologiae”, pars III, 25, 3-, il quale si richiama a sua volta al Damasceno).

Il più diretto precedente del movimento iconoclastico che sconvolse l’impero Bizantino tra il 725 e l’842 fu l’eresia dei Pauliciani. Questa setta secondo la tradizione era stata fondata nel 655 da un certo Costantino di Manamali (così detto dal suo luogo di nascita, un villaggio della Commagene nei pressi di Samosata); egli si sentì investito della missione di restaurare il puro spirito del cristianesimo quale era stato predicato da Paolo di Tarso, e pertanto, dopo aver cambiato il suo nome in Silvano (come quello di uno dei discepoli di S. Paolo), fondò la sua chiesa a Kibossa, in Armenia. Nel 682 egli fu condannato alla lapidazione per eresia, ma il comandante delle truppe bizantine che l’avevano arrestato e avevano eseguito la condanna, Simeone, colpito dal contegno dignitoso e ascetico del capo religioso, si convertì inaspettatamente alla dottrina dei pauliciani e divenne il nuovo capo della comunità, fino al 690, anno nel quale anch’egli fu a sua volta condannato alla morte sul rogo. Dopo un momentaneo declino, i seguaci di Simeone si diedero una salda organizzazione, stabilendo il loro quartier generale nella città di Episparis -in età più antica detta Eupatoria- (odierna Erek, nella Turchia orientale); in questo periodo si susseguirono diversi maestri, tra i quali Paolo l’Armeno, dal quale secondo alcuni avrebbe tratto il nome la setta.

In effetti però l’autentica origine della denominazione con la quale i seguaci di tale dottrina sono noti è assai incerta; sono state fatte diverse ipotesi delle quali nessuna è davvero convincente. Alcuni attribuiscono il nome “pauliciani” alla venerazione per S. Paolo, di cui si sarebbero proclamati gli autentici discepoli, ipotesi questa avvalorata anche dalla consuetudine dei loro maestri di assumere il nome di uno dei compagni di S. Paolo. Per altri invece il Paolo al quale avrebbero fatto riferimento sarebbe Paolo di Samosata (di cui abbiamo parlato nella prima parte della presente ricerca), ipotesi fondata sulla circostanza che Costantino di Manamali aveva visto la luce poco lontano dalla insigne città siriaco-anatolica patria del vescovo di Antiochia vissuto nel III secolo, sebbene la dottrina dei Pauliciani abbia poco o nulla in comune con quella da lui professata.

Altre ipotesi ancora sostengono che all’origine del nome ci sarebbero due leggendari missionari, Paolo e Giovanni, che avrebbero importato le dottrine pauliciane in Armenia: da essi sarebbe derivato il termine “Pauloioannoi”, trasformatosi poi in Paulicianoi: oppure che sarebbe una ellenizzazione dell’armeno “Polikeank”, “discepoli del piccolo Paolo”: personaggio quest’ultimo del quale nulla si sa.

Quanto alle loro dottrine, sembra che sostenessero una concezione dualistica in cui si contrapponevano due principi fondamentali, uno buono rappresentato dal Dio evangelico, fonte eterna dello spirito e dell’anima; ed uno negativo, che aveva creato il mondo materiale, causa prima del peccato e della sofferenza. Tale concezione presenta quindi notevoli affinità con quelle di Marcione (che abbiamo visto nella prima parte di questa trattazione) e dei Manichei. I Pauliciani riconoscevano come testi sacri solo il NT e consideravano Cristo un angelo, o un eone, inviato agli uomini brancolanti nelle tenebre terrene per rivelare il vero Dio buono e indicare la via della salvezza.

Come diversi altri gruppi classificabili come “gnostici” in senso lato, quali i Manichei, i Mandei e altri, le loro comunità si articolavano in pochi “Perfetti”, casti, astemi e vegetariani, che si astenevano da qualunque tipo di violenza contro gli esseri viventi; e una più numerosa schiera di “Catecumeni” o “Uditori”, che erano tenuti ad osservare una morale meno austera, -fino a che non si sentissero pronti per assumere lo “status” di “Perfetti”-. Essi rifiutavano inoltre le gerarchie ecclesiastiche, ritenevano inutili i sacramenti e superflui i riti e tutte le forme esteriori delle chiese organizzate, fra cui, come si è detto, il culto delle immagini.

Alla morte di Paolo l’Armeno nel 715, gli succedette nella guida della comunità suo figlio Genesio, -che assunse il none di Timoteo-, incontrando però l’opposizione dell’altro figlio minore Teodoro (8), il quale sostenendo di essere stato scelto dallo Spirito Santo, si levò contro l’autorità del fratello ma senza trovare buona accoglienza. Genesio invece fu ricevuto a Costantinopoli dall’imperatore Leone III l’Isaurico che lo prosciolse dall’accusa di eresia e gli consentì di tornare ad Episparis. Leone III era stato l’iniziatore del movimento iconoclasta nel mondo bizantino e dunque è naturale che trovasse nelle dottrine rigoriste ed anti-iconiche proclamate dai pauliciani una consonanza con la propria visione religiosa. Ma una volta tornato alla “sede centrale” dei Pauliciani, Genesio, temendo per la propria vita, preferì stabilirsi nella cittadine di Manamali, che era stata la culla della loro chiesa.

Dopo la scomparsa di Genesio nel 745, vi fu un primo scisma dei seguaci del paulicianesimo: infatti due maestri, Baanes (che si diede il nome di Zaccaria) e Giuseppe (Epafrodito), se ne contesero lo scolarcato, dando origine a due diverse obbedienze; fu però il secondo dei due che prevalse e fu seguito dal maggior numero di discepoli, a cui si erano aggiunti molti ex-seguaci del movimento iconoclasta, dopo che esso subì la definitiva condanna. Allorché Giuseppe-Epafrodito venne a morte nel 775 gli succedette Baanes, ma anche contro di lui si profilò una nuova divisione, che portò alla nascita di una corrente più rigorista iniziata da Sergio, che si contrappose a quella di Baanes,- da lui detti “baaniti”-. Sotto la guida di Sergio, chiamato poi Tìchico, ufficialmente capo della setta dall’801, quest’ultima riprese nuovo vigore, tanto che egli proclamava, non senza presunzione, avrebbe portato la sua parola salvifica “da oriente a occidente e da nord a sud”.

In quel periodo gli imperatori bizantini della dinastia “isaurica”, che avevano promosso la riforma iconoclastica (tranne la parentesi dell’imperatrice Irene, sulla quale torneremo), avevano tollerato o anche protetto la scuola pauliciana, sia a cagione dell’affinità, invero esteriore, con la dottrina iconoclasta, sia perché molti pauliciani “uditori”, rinunciando al principio della “non-violenza” proprio della loro fede, avevano accettato di militare nell’esercito bizantino nelle zone di confine dove le frontiere erano minacciate dagli Arabi.

Ma con i sovrani della dinastia “amoriana”, -o “frigia”-, pervenuti al trono di Bisanzio dopo il secondo “periodo dei torbidi” (803-820), ricominciarono le persecuzioni, tanto che i seguaci di Sergio-Tìchico furono costretti a emigrare nella città di Argaun, sita nella parte orientale dell’Armenia che era stata conquistata dagli Arabi,

Particolarmente feroce fu la persecuzione scatenata da Teodora (815 circa- dopo l’867) -da non confondere con la Teodora sposa di Giustiniano vissuta nel VI sec.-, vedova dell’imperatore Teofilo, che aveva regnato dall’829 all’842 ed era stato uno strenuo sostenitore dell’iconoclastia, -senza invero nulla concedere ai Pauliciani, che furono anzi pure da lui perseguitati-. Alla morte del marito, Teodora, -che era di origine armena-, diventò di fatto la nuova sovrana, poiché suo figlio, Michele III, detto l’Ubriaco, nel cui nome governava, aveva solo due anni. Uno dei suoi primi atti di governo fu la condanna dell’iconoclastia, -che da allora venne definitivamente bandita dall’impero e non trovò più alcuna protezione presso i sovrani bizantini-. Durante la sua reggenza si calcola che non meno di 100.000 pauliciani abbiamo perso la vita in Asia Minore, soprattutto nell’Armenia bizantina, mentre le loro proprietà venivano confiscate dai rapaci esattori imperiali.

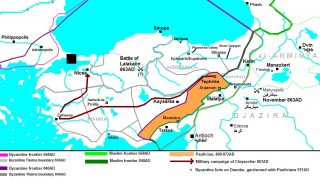

A seguito di questa politica persecutoria, continuata poi dal figlio di Teodora, Michele l’Ubriaco, i Pauliciani si ribellarono all’ingiustizia del governo imperiale, e, nonostante gli appelli alla moderazione e gli infruttuosi tentativi di mediazione messi in opera da Sergio, molti di essi cominciarono a pensare ad un alleanza con i musulmani. Tale alleanza fu stretta da Karbeas, il nuovo capo dei pauliciani, il quale a partire dall’844 organizzò un vero e proprio stato nell’Anatolia centro-orientale ove fondò le città di Amara e Tephrike (l’odierna Devrighi), nella seconda delle quali stabilì nell’856 la sua capitale; egli riuscì a conseguire alcune notevoli vittorie militari, -quali la cattura di Callisto, stratego del “tema” di Colonea (9), da cui dipendeva in teoria il territorio dove i Pauliciani avevano costituito il loro stato e in seguito unì le forze di cui disponeva a quelle di Umar al-Aqta, emiro di Malatya (l’antica Melitene) e si alleò anche con l’emiro di Tarso Alì ibn Yahya al-Armani.

Per quanto non sia certo, si ritiene che egli sia caduto durante la battaglia combattuta nell’863 sulle sponde del fiume Lalakaon tra i Bizantini, comandati dallo zio dell’imperatore, Petronace, e gli Arabi dell’emiro di Malatya, il quale ultimo vi trovò la morte (10); è comunque certo che Karbeas sia scomparso in quell’anno.

Il successore di Karbeas fu il suo nipote e figlio adottivo Chrysocheir (“Mano d’oro”), il quale nel periodo tra l’863 e l’872 riuscì a tenere testa alle truppe bizantine giungendo fin quasi ad Efeso sulla costa occidentale dell’Asia Minore.

Per porre fine alle rovinose incursioni di Chrysocheir, Basilio I il Macedone decise di intavolare trattative con lo stato dei Pauliciani onde concludere con essi una pace durevole. A tal fine nell’869 egli inviò a Tephrike il monaco Pietro Siculo, ma questi non riuscì a portare a buon termine la sua missione e dovette tornare a Costantinopoli nove mesi dopo senza alcun risultato. Il fallimento dei negoziati portò a una ripresa della guerra, nella quale si impegnò personalmente Basilio I, che durante una spedizione mise a sacco la città di Tephrike e le fortezze di Spatha e Coptos; Chrysocheir fu sconfitto e ucciso nella battaglia combattuta al passo di Bathyryax nell’872 e con lui si estinse lo stato dei Pauliciani.

Sopravvissero tuttavia in Anatolia delle comunità isolate; ma la maggior parte dei loro membri, -forse in numero di ben 200.000-, nel 970 furono deportati a Filippopoli (odierna Plovdiv) e in altre zone della Tracia dall’imperatore Giovanni Zimisce, il quale in cambio della libertà religiosa chiese loro di difendere i confini settentrionali dell’Impero. Da questo trasferimento in massa avrebbe avuto origine la setta dei Bogomili, che fiorì in Bulgaria nei secoli seguenti e dalle cui idee dualistiche e gnostiche sarebbe a sua volta rampollata la dottrina dei Càtari diffusasi dal XII secolo in diversi luoghi dell’Europa occidentale e crudelmente perseguitata dalla chiesa cattolica e dai sovrani laici suoi devoti e interessati “figli”.

CONTINUA NELLA QUINTA PARTE

Note

1) nel I libro dei Re (XII, 26-30) si parla di altri due vitelli d’oro, che -Geroboamo, il primo sovrano del regno Israele, che dopo la morte di Salomone si era staccato da quello di Giuda-, fece fondere affinchè venissero mostrati al popolo, uno nella città di Betel e l’altro nella città di Dan, come simbolo terreno della divinità, onde distogliere i suoi sudditi dal recarsi al tempio di Gerusalemme, che era nel dominio del suo rivale Roboamo.

2) in particolare si convenne di limitare il divieto alle sole immagini plastiche tridimensionali, -ovvero alle statue-, che erano la forma di espressione artistica più tipica ed usuale nella quel venivano raffigurate le divinità greco-romane.

3) i “cherubini”, sul piano etimologico rimandano agli omonimi spiriti assiro-babilonesi, rappresentati come geni alati con testa di uccello, sui quali si veda quanto abbiamo detto nella tredicesima parte de “L’ASINO E IL BUE NEL PRESEPE” del 25 giugno 2016.

4) un esemplare celebre di arca egiziana è quello ritrovato nella tomba di Tutankhamon sulla quale appare il dio Anubi in forma di sciacallo o cane accovacciato.

5) della sinagoga di Dura Europos abbiamo già parlato nella quinta parte de “I PIU’ ANTICHI CODICI MINIATI” del 9 agosto 2013.

6) com’è noto, Aristotele espresse poi una concezione dell’arte alquanto diversa: per lui essa non è “mimesis”, imitazione, ma “poiesis”, creazione, o ri-crezione, non mira a rappresentare in modo più meno realistico un oggetto esterno, cercando di coglierne il significato intrinseco, ma pur prendendo spunto dal mondo esterno vuole essere essa stessa qualcosa di originale. La tesi aristotelica com’è noto divenne poi la base delle teorie estetiche moderne. E’ singolare come queste due concezioni, in apparenza antitetiche, conducano in pratica a un uguale risultato: infatti e per l’una e per l’altra l’autentico artista non è colui che copia pedissequamente degli oggetti esterni, cercando di renderne i minimi particolari, ma colui che sa cogliere il “vero” dentro sé stesso e poi rappresentarlo in forme esteriori.

7) si tenga presente che allora, e fino a tempi relativamente recenti, la maggior parte delle persone era analfabeta, e che la circolazione dei libri, -in genere su pergamena-, era assai limitata.

8) evidentemente aveva avuto questi figli prima di assurgere alla condizione di “perfetto”, poichè costoro dovevano osservare una rigorosa castità.

9) i “temi” (in greco “themata”) erano le circoscrizioni amministrative in cui era diviso l’Impero bizantino a partire dalla riforma di Eraclio; esse variarono per numero ed estensione nel corso dei secoli; erano governate da uno stratego il quale aveva poteri sia civili, sia militari.

10) dopo questa battaglia l’espansione degli Arabi in Anatolia fu arrestata e l’impero bizantino ebbe una certa ripresa in Oriente, prima di venire definitivamente travolto dai Turchi tra il XII e il XV secolo. Non si deve però dimenticare che esso ricevette anche un durissimo colpo da parte delle truppe degli stati cattolici che partecipavano alla IV crociata nel 1204, in seguito al quale fu instaurato un effimero “impero latino d’oriente”. Codesta “crociata” fu causa di un terribile un “sacco” di Costantinopoli, che produsse incalcolabili danni materiali e soprattutto morali, e che suscitò un vivo e comprensibile risentimento negli ortodossi orientali.