Il tema della sopravvivenza dell’anima e della “reincarnazione” è affrontato e trattato da Platone in altre tre delle sue opere più importanti, quelle che forse esercitarono la più profonda influenza nella riflessione filosofica dei posteri: il Timeo, la Repubblica e il Gorgia.

In quest’ultimo dialogo il filosofo, come al solito per bocca di Socrate, afferma che nei tempi più antichi il giudizio sull’esistenza di ciascun mortale avveniva quando gli umani erano ancora viventi. In questo modo però succedeva non di rado che i giudici, -della cui natura e identità nulla viene detto-, si lasciassero influenzare dalle apparenze, dall’aspetto fisico, dalle capacità di suscitare simpatia, dalla nobiltà della stirpe, dal fascino personale e da altre qualità esteriori e superficiali e così mandassero o nell’Isola dei Beati o nel Tartaro persone che non meritavano la destinazione loro assegnata.

Allora Zeus per rimediare a questo inconveniente stabilì che il giudizio avrebbe dovuto avvenire dopo la morte fisica; il sommo nume investì inoltre del compito di giudicare gli umani ed assegnare loro la sede oltremondana tre dei suoi figli: Minosse e Radamanto, che aveva avuto da Europa-, ed Eaco, che invece era nato dalla ninfa Egina. Quest’ultimo avrebbe avuto autorità sui defunti provenienti dall’Europa, mentre Radamanto divenne competente per i nativi dell’Asia; a Minosse affidò il delicato ufficio di emettere la sentenza definitiva sui casi difficili e dubbi (quanto a coloro che provenivano dall’Africa Platone non si pronuncia).

Socrate aggiunge poi che, come sul corpo fisico si imprimono le caratteristiche e i segni dovuti al modo di vita e alle esperienze positive e negative vissute o subite, così pure nell’anima, una volta spogliata dal corpo, si possono discernere i tratti naturali e i mutamenti apportati dall’uomo attraverso il suo modo di comportarsi in ogni circostanza. Pertanto quando le anime arrivano davanti ai giudici, essi non sanno a chi avevano appartenuto, ma subito vedono le deformità e le cicatrici causate dei vizi ai quali si abbandonarono in vita e le condannano dunque ad espiare le loro colpe per mezzo di una giusta pena, che ha però un fine medicinale o catartico poiché solo in questo modo potranno purificarsi dalle conseguenze degli atti deplorevoli e ingiusti da loro commessi.

A differenza di quanto aveva fatto nel Fedone qui il filosofo accenna solo di sfuggita al fatto che i colpevoli dei crimini più empi ed atroci siano condannati ad una punizione eterna, che tuttavia, oltre che come castigo per loro, serve di esempio e di monito per gli altri.

In questo dialogo non è esplicitamente affermata la dottrina della metempsicosi, ma sembrerebbe in qualche modo sottintesa poiché le sofferenze nell’Ade si giustificano come preparazione ad una nuova esistenza terrena, così come quelle sulla terra lo sono per una vita migliore nell’al di là; né si dice mai né in questa né in alcuna altra opera platonica che le anime dopo un periodo di espiazione nel Tartaro o in altro luogo dell’Ade possano essere assunte direttamente nell’Isola dei Beati o nell’empireo dei filosofi (così come è previsto dalla dottrina cattolica del purgatorio).

Nel Timeo, ovvero “della Natura”, è esposta invece la dottrina riguardante la cosmologia, la cosmogonia e l’antropogenesi. Nel quadro di questa ampia esposizione, in cui per la sua complessità e profondità può a buon diritto ravvisarsi una sintesi dell’insegnamento di Platone, si parla ancora dell’anima e del suo destino. Dopo aver creato l’Anima del Mondo, tutti gli astri e gli dei celesti, -i quali a loro volta ne creano altri di inferiori e subalterni ad essi-, il Demiurgo crea le anime immortali che hanno la medesima natura dell’Anima del Mondo e che vengono poi affidate agli dei i quali con i quattro elementi fondamentali plasmano i corpi esterni dei viventi che dovranno loro servire da veicolo. Le anime sono tante quante gli astri del cielo: dopo averle poste in un cocchio, il Demiurgo mostrò loro la natura dell’universo e rivelò la legge stabilita dal fato: per ciascuna anima la prima nascita sarebbe stata la medesima, mentre le seguenti sarebbero state determinate dal loro comportamento, ovvero dalla misura in cui le anime sarebbero state capaci di dominare le passioni, le emozioni e gli impulsi generati dal contatto con la materia fisica di cui erano costituiti i corpi. Chi avesse vissuto onestamente per il tempo a lui assegnato, al termine della sua vita terrena, tornato nell’abitazione dell’astro da cui proveniva, avrebbe ivi dimorato in letizia.

Secondo il filosofo, -il quale in codesto dialogo si esprime per bocca di Timeo e non di Socrate come avviene di solito nelle sua opere-, se la prima esperienza terrena non ha esito felice, l’anima rinascerà come donna; se poi anche questa volta non avesse condotto una esistenza virtuosa, l’anima sarà destinata a trapassare nelle successive incarnazioni in corpi di animali aventi natura simile ai difetti principalmente manifestati dall’anima stessa, che non cesserà di incarnarsi con dolore e sofferenza fino a che non avrà imparato a seguire la ragione (cioè il “logos”, il principio spirituale) e non gli impulsi irrazionali.

Nell’ultima parte dell’opera, -che solo in senso lato si può definire un dialogo, dal momento che ad eccezione della parte iniziale essa è una sorta di trattato organico e sistematico-, Timeo esamina la natura dell’uomo, del quale prende in considerazione sia la fisiologia sia la psicologia, ed a tale proposito si torna alla teoria della metempsicosi. Per Timeo (Platone) l’anima consta di tre parti: l’anima intellettiva o razionale, che è l’unica immortale, intorno alla quale viene costruito tutto il corpo fisico ma che ha la sua sede di elezione nella testa e in particolare nel cervello; l’anima irascibile collocata nel petto che, pur essendo mortale, è in comunicazione con l’anima intellettiva tramite il collo; e l’anima concupiscibile, che ha il suo punto di collegamento col corpo nel ventre, tra il diaframma e l’ombelico, a cui sono preposte le funzioni vitali primarie, in specie la nutrizione, e le sensazioni di piacere e di dolore che ne derivano (1); quest’ultima a sua volta sembra debba dividersi in due parti, della quale l’inferiore, che provoca gli impulsi libidinosi, che i sono i più refrattari ad essere trattenuti dalla ragione e dallo spirito, dimora al di sotto dell’ombelico (2).

Infine il filosofo ribadisce che le anime che si erano comportate in modo vile e ingiusto dovranno rinascere in corpo di donna (di cui peraltro si riconosce l’indispensabilità nel processo della procreazione); gli Uccelli invece sono la trasmutazione di uomini non cattivi, ma superficiali, ansiosi di investigare le cose celesti, ma che non riuscivano ad andare oltre le apparenze (e dunque non veri filosofi o scienziati); i quadrupedi terrestri vennero da persone che non praticarono la filosofia e si lasciarono guidare dall’anima irascibile; tra questi ultimi poi i meno intelligenti assumono la forma degli esseri striscianti, come i Rettili e gli Anfibi. Agli animali acquatici, -Pesci, Molluschi e tutti quelli che vivono stabilmente nell’elemento liquido-, Timeo-Platone assegna la posizione inferiore nella scala biologica poiché nella loro precedente incarnazione avrebbero seguito l’anima concupiscibile.

Osserviamo che la teoria sopra esposta evidenzia una concezione profondamente maschilista, se non misogina, in quanto attribuisce al genere femminile un’intrinseca inferiorità rispetto all’uomo, -dal che si inferisce lo stato primario del corpo che riveste l’anima al suo primo stadio di incarnazione sarebbe sempre maschile-. Platone inoltre, a differenza di Pitagora e di Empedocle, non prende in esame le piante, che pure doveva riconoscere quali esseri viventi, ma nelle quali, diversamente da quanto farà Aristotele e il suo discepolo Teofrasto, non ravvisa alcun tipo di anima.

Con l’affascinante e suggestivo mito di Er si conclude una delle opere più importanti ed articolate del filosofo ateniese: “La Repubblica”, che, pur essendo dedicata in particolare ad illustrare il suo ideale etico, educativo e politico, tratta di svariati argomenti metafisici (ontologici, gnoseologici e psicologici). Socrate per illustrare la sorte ultraterrena delle anime racconta quanto accadde a un antico guerriero della Panfilia, di nome Er. Dopo che egli era caduto in battaglia fu trovato e raccolto sul luogo dello scontro ancora in buone condizioni, nonostante già dieci dì fossero trascorsi dalla morte, e condotto alla sua dimora. Stavano per esserne celebrate le esequie allorquando incredibilmente il guerriero resuscitò e narrò ai suoi familiari ed amici quanto aveva visto nell’Ade.

Disse che si era trovato in uno strano luogo, una sorta di prato rigoglioso, ove apparivano due aperture nella terra e due nel cielo in corrispondenza delle prime due. Nel mezzo sedevano alcuni giudici, -non meglio precisati-, i quali esaminavano i defunti e, dopo aver loro affibbiato al collo dei cartelli con la motivazione della sentenza da essi emanata, mandavano i buoni all’apertura in alto a destra -verso il cielo-, e i cattivi in basso a sinistra -cioè sotto terra, nel Tartaro-. Dalle altre due aperture giungevano invece molte altre anime: dalla terra salivano anime polverose e stanche, dal cielo scendevano anime pure e luminose. Le prime narravano tra gemiti e pianti i terribili tormenti che avevano sofferto nelle regioni infere, le altre al contrario ricordavano con lieto fervore le sublimi bellezze che avevano contemplato in cielo.

Er aggiunge però che alcune delle anime che cercavano di uscire dall’apertura comunicante con gli inferi, nonostante i loro disperati tentativi non riuscivano a passare attraverso di essa poiché si restringeva ed emetteva un cupo boato, mentre una specie di “diavoli” li riafferrava e li riportava indietro: erano le anime di coloro che si erano macchiati dei crimini più atroci ed esecrandi, in particolare di tiranni, alle quali era preclusa la possibilità di reincarnarsi e che dovevano espiare in eterno le loro malefatte.

Le anime pervenute sul prato dagli Inferi o dal Cielo -che potremmo definire Empìreo, per distinguerlo dai cieli che costituivano le sfere dei pianeti e delle stelle fisse-, dopo avervi dimorato per sette giorni, si recavano a contemplare la volta celeste sostenuta da un fascio di luce che fungeva da perno alle sfere dei pianeti e che si deve immaginare simile a un planetario.

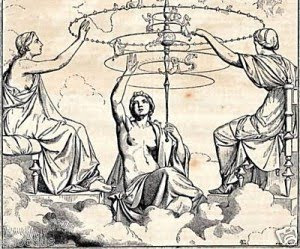

Di questa complessa struttura Platone fa un descrizione accurata, anche se talvolta di difficile o controversa interpretazione: l’insieme dei cerchi planetari ruota seguendo il fuso che Ananke, -la divinità allegorica che incarna, secondo i punti di vista, la “necessità”, concatenazione di cause, o il “destino”, combinazione di effetti-, muove senza sosta tenendolo in grembo. Intorno a lei, sedevano le tre Moire, le dee che presiedono alla sorte di tutti gli esseri e filano la trama del destino, Làchesi, Cloto e Atropo, alle quali è attribuito rispettivamente il passato, il presente e il futuro (3).

Si fa allora avanti un araldo, il quale, prese delle “sorti”, -cioè delle tavolette simili a quelle utilizzate per trarne responsi divinatori- dalle ginocchia di Làchesi, le distribuisce alle anime in attesa di conoscere il loro destino. Tramite la distribuzione delle sorti (che in pratica erano una specie di numero d’ordine) venne stabilito il criterio in base al quale ciascuna anima poteva scegliere il genere della sua prossima vita. Le possibilità di scelta erano assai numerose: v’erano le vite di tutti gli animali e svariati tipi di esistenze umane, da quelle illustri a quelle oscure, da quelle in apparenza prospere e fortunate a quelle misere ed infelici, nonché quelle in cui gli elementi positivi e negativi, ricchezza e povertà, salute e malattia si presentavano mescolati.

Er ha modo di osservare come la maggior parte delle anime non riesca a riflettere con serenità e a giudicare con saggezza sulla sua condizione futura e si lasci sviare da valutazioni frettolose e superficiali che compromettono il valore della vita che si apprestano ad iniziare; molte di esse si lasciano attrarre dalle esteriorità, dai beni fallaci del mondo e non dalla via migliore, che è quella che consente all’anima di diventare più giusta. Spesso poco dopo aver compiuto la loro scelta si pentono di essa e vorrebbero tornare indietro, ma questo purtroppo non è possibile e così si lamentano del fato, degli dei, dei demoni, di tutto meno che di sé stessi, a cui pure era stata concessa l’opportunità di scegliere il proprio destino: insomma danno prova degli stessi limiti ed errori che contraddistinguono la massa dell’umanità nella vita terrena. E questo nonostante l’araldo avesse espressamente sottolineato e fatto loro osservare che la responsabilità della scelta che si apprestavano a compiere ricadesse tutta su di loro e nessuna colpa fosse da addebitare alla divinità o al destino.

L’ex-guerriero constata altresì che a sbagliare erano soprattutto coloro che provenivano dal cielo dove avevano trascorso un periodo di felicità, sebbene temporaneo, mentre le anime che giungevano dall’Ade, che avevano a lungo sopportato penosi tormenti mostravano maggiore prudenza e riflessività nello scegliere. Osserviamo che non solo le anime umane talora scelgono di reincarnarsi in forma di altri animali, -come Orfeo che opta di rinascere come cigno (4) e il musico Tamiri che preferisce la vita dell’usignolo-, ma inversamente alcuni animali vogliono tornare sulla terra come umani. L’anima di Ulisse, -che deve scegliere per ultimo-, stanca della sua precedente vita, avventurosa e piena di pericoli, preferisce questa volta vivere una esistenza oscura e tranquilla.

L’anima di Ulisse, -che deve scegliere per ultimo-, stanca della sua precedente vita, avventurosa e piena di pericoli, preferisce questa volta vivere una esistenza oscura e tranquilla.

Quando tutte le anime hanno compiuto la loro scelta, più o meno accorta, si presentano a Làchesi, che assegna a ciascuna un “daimon”, uno spirito che non è altro che la personificazione della personalità e dunque del destino che l’anima ha preso per sé (e che come abbiamo visto nel “Fedone” è colui che al termine della sua esistenza terrena conduce l’anima nel luogo che gli spetta), il quale a sua volta consegna la trama del destino a Cloto che la rende immutabile. Infine le anime si recano alla pianura dell’oblio, dove esse si abbeverano a un fiume, chiamato “Amelete”, che significa “privo di preoccupazioni”, così che dimenticano tutte le cure e i timori, e infine si addormentano. A questo punto Er, che, come gli era stato detto, non aveva bevuto le acque dell’Amelete, si ridesta nel suo corpo e narra la sua straordinaria esperienza (5).

Il mito di Er, -attraverso il quale Platone espone una concezione dell’al di là diversa, ma simile nella sostanza a quella presentata nel Fedone e nel Fedro-, ci offre numerosi spunti di riflessione: innanzitutto potremmo osservare che se le esperienze sia sulla terra, sia nell’al di là, sono inutili -poiché come abbiamo visto le anime tendono a ripetere all’infinito i medesimi errori, ed i ricordi di ciascuna incarnazione vengono cancellati dalle “bevute” (6)-, le singole vite, ma pure, e anzi soprattutto, la Vita come fenomeno universale, si direbbero prive di senso, una ruota che gira in una incessante alternativa di bene e di male, senza avere né inizio né fine, né causa né scopo.

E dunque anche le anime sono soggette a un “eterno ritorno” in cui si sostanzia la circolarità del tempo che nel suo continuo mutamento rimane in sostanza immutabile.

Naturalmente non è che questa ipotesi si debba condividere in pieno, poiché neppure Platone, per quanto grande filosofo, è la bocca della verità e il suo insegnamento, come quello di tutti i maestri va inteso non come dogma, ma come stimolo ad una personale ricerca interiore. E’ dunque probabile che tra i “filosofi”, destinati all’eterna beatitudine, o meglio alla piena realizzazione di sé stessi che viene dalla conoscenza, e i “non filosofi”, perennemente sballottati dal cielo alla terra e da questa agli inferi per poi ripetere il cammino a ritroso, ci siano delle gradazioni e che da una condizione all’altra, e soprattutto allo “status” supremo di “filosofi”, si giunga attraverso un lento e spesso doloroso processo di evoluzione.

Ma in effetti, se si riesce a comprendere bene il testo, il senso esiste, e risulta anzi evidente: per sfuggire a questa penosa condizione di precarietà, quando non di dolore, l’unico mezzo è la “filosofia” che, nel significato che Platone le dà, si può senza dubbio paragonare all’illuminazione o al “nirvana” buddistico. Solo i “filosofi”, coloro che cercano la verità in sé stessi, e che a differenza dei rappresentanti della comune umanità, sono in grado di andare oltre la superficie e l’apparenza delle cose per penetrarne l’essenza (o sostanza), solo essi riescono a spezzare le catene che li tenevano legati nella “caverna” di un altro celebre mito platonico (sempre in “Repubblica, VII, 1-4) per uscire alla luce e vedere l’autentica realtà e non le ombre fallaci con i quali i più la confondono.

Seguire e praticare il bene solo per consuetudine, paura di un castigo terreno o oltremondano o per pigrizia non porta a risultati durevoli e definitivi e fino a che la moralità non si fonda su un’autentica e salda comprensione dell’essere e di sé stessi (ovvero la “filosofia”), la conquista del cielo rimarrà temporanea ed instabile, -come accade ad una delle anime provenienti dal cielo (e che quindi in precedenza aveva vissuto bene, ma la cui pratica della virtù “era stata guidata dall’abitudine, senza l’ausilio della filosofia”), la quale con stoltezza sceglie come prossima vita quella di un tiranno, poiché di primo acchito gli sembra desiderabile (7)-.

Ne deriva dunque che la libertà e la necessità, ritenuti di solito i termini contrapposti di una insolubile dicotomia, considerandole alla luce di un ragionamento più profondo, appaiono come gli aspetti complementari di un’unica realtà, poiché il destino dei singoli, secondo la loro natura specifica e individuale, così come il divenire storico, che riguarda il destino delle collettività, non è il manifestarsi di un caso cieco e irrazionale, né l’effetto di un determinismo rigido e immutabilmente prestabilito, ma segue l’evoluzione della coscienza: più l’individuo è immerso nella tenebra e ignora la sua natura interiore, più egli subirà in modo inesorabile le conseguenze, spesso perniciose delle sue emozioni, passioni, impulsi incontrollati (sarà il “trastullo degli dei” intendendo come “dei” la personificazione delle energie fisiche e psichiche che governano il mondo, il macrocosmo, ma pure il microcosmo umano); mentre se ne avrà consapevolezza saprà controllarli e quindi dominerà il suo destino.

Ed in effetti dell’uomo è sì propria la possibilità di scelta, e dunque la libertà, nel senso che le sue azioni e le sue omissioni non sono dettate da un istinto incoercibile (come avviene negli altri animali -nei quali pur essi una volta svestite le spoglie mortali, la loro anima, che è fondamentalmente simile a quella umana, ritrova la possibilità di una scelta-), da un determinismo esterno; ma -come appare anche nel mito di Adamo ed Eva nell’Eden-, non ha la saggezza e soprattutto la consapevolezza di sé e del mondo per poter compiere scelte illuminate e giuste, attraverso le quali realizzare le sue aspirazioni più autentiche, ed essere in armonia con quello che nella terminologia orientale è il “dharma” (e su questo torneremo in seguito). La vera libertà non è l’assenza di imposizioni e di condizionamenti esteriori, ma la facoltà per l’Ego di dominare i propri impulsi distruttivi, di conoscere e guidare il proprio “daimon”, e gli “dei interiori” del proprio “microcosmo”; ed essa dunque appartiene solo al filosofo.

Possiamo anche osservare che, sebbene la raffigurazione dell’al di là inserita nella “Repubblica” sia diversa da quella descritta nel Fedone, nell’una e nell’altra sono presentate tre categorie di anime: quelle dei “filosofi”, destinati alla salvezza, o meglio alla definitiva liberazione dalle pene dalla angustie infere e terrene; quelle dei buoni non filosofi che dovranno incarnarsi fino a che non diverranno essi pure filosofi, -per trascendere la loro natura inferiore-; e i reprobi, -incapaci di liberarsi dalle tenebre dell’errore e dell’ignoranza-, per i quali è prevista l’eterna dannazione, che però non è il castigo di una divinità tirannica e collerica, ma la trasposizione esterna della loro condizione interiore e che in fondo essi stessi hanno scelto, la conseguenza del loro modo di essere (e abbiamo quindi una concezione che presenta indubbie analogie con quelle orientali: Ananke, la catena necessitante degli eventi appare molto simile al “karman” delle religioni di matrice indiana).

CONTINUA NELLA QUARTA PARTE

Note

1) queste tre partizioni dell’anima si possono far corrispondere sia a quelle già definite da Pitagora, secondo Diogene Laerzio, -come abbiamo visto nella parte precedente- sia a quelle che Aristotele chiamò poi a. razionale, a. sensitiva e a. vegetativa; ma in effetti la somiglianza è abbastanza superficiale e imperfetta, poiché l’anima sensitiva di Aristotele comprende sia l’a. irascibile sia l’a. concupiscibile di Platone, mentre l’a. vegetativa è il principio vitale, lo slancio proprio della vita a qualunque livello di evoluzione.

2) la ripartizione dei tipi di anima in corrispondenza degli organi fisici richiama alla mente i “centri di energia”, -i “chakra”- dell ‘”Hathayoga” indù-, che però sono sette e non quattro-: l’anima concupiscibile è comparabile con i due chakra inferiori; l’a. irascibile con i due intermedi, legati rispettivamente al plesso solare e al cuore; l’a. intellettiva avrebbe la sua sede nel sesto chakra, quello della testa, mentre il quinto, che nell’Htahyoga è legato alla gola, sarebbe il punto di raccordo tra a. intellettiva e a. irascibile, che Platone, pur non abbinandolo a un elemento metafisico, vede nel collo. Quanto al settimo, che sta al di sopra della testa, potrebbe essere l’elemento sviluppato solo nei “filosofi” nella visione platonica (la parte dell’anima assolutamente divina e avulsa dalla materia) o negli “illuminati” nella concezione indù.

3) le Moire fino dall’età di Esiodo sono state immaginate in numero di tre, aventi i nomi riportati anche da Platone. Tuttavia secondo la tradizione più comune Cloto assegnava a ciascuno il filo del proprio destino, Làchesi lo filava e infine Atropo lo recideva: quest’ultima era dunque considerata la più importante, mentre nel testo platonico il maggior rilievo è dato a Lachesi, la quale pone ciascuna anima sotto la guida di un “daimon” -che appare nello stesso tempo una figura reale, come l'”angelo custode” del cattolicesimo, e una personificazione delle predisposizioni psico-fisiche, l’indole o il temperamento, che fanno sì che si realizzi il destino individuale-, e poi la invia dalla sua sorella e “collega” Atropo che ha qui il compito non di recidere la trama del destino e dell’esistenza, ma di confermare il tipo di esistenza scelto dai mortali. Omero cita una sola Moira, che si può identificare con “Ananke”, la necessità (ma che quanto all’etimologia esprime il concetto di “parte” di in destino più vasto, cosmico che viene assegnata a ogni singolo essere, per cui si potrebbe dire che è una per la funzione che esercita, ma tante in quanto ognuno ha la sua “Moira”). Esiodo nella Teogonia cita prima una sola Moira, e poco oltre tre, -con i nomi rimasti poi canonici-, partorite delle Notte (Teogonia, 217-222); peraltro nella medesima opera il poeta attribuisce alle Moire come genitori Zeus e Temi (la “Norma” o la “misura”) (Teogonia, 903-905). In questa contraddizione tra le diverse genealogie attribuite alle dee del fato, si può ravvisare un diverso modo di vedere il “destino”: forza oscura e irrazionale che governa la vita umana e non umana, o espressione della legge con la quale è ordinato il cosmo incarnata da Zeus e da lui promanante. In altre versioni le Moire sono dette figlie di Ananke, ed anche per Platone sembra che esse siano gli aspetti distinti e complementari di quest’ultima divinità.

4) in effetti sembra piuttosto strano che Orfeo, uno dei maestri spirituali dell’antica Grecia, colui al quale erano attribuite le nobili dottrine mistiche e soteriologiche alle quali tanto fu debitore lo stesso Platone, non venga ritenuto degno dal nostro autore dell’eterna beatitudine destinata ai filosofi, e sia costretto a reincarnarsi ancora in questa valle di lacrime, sia pure nelle sembianze di candido cigno.

5) nella dottrina astrologica dell’età ellenistico-romana si potrebbe vedere una trasposizione dell’immagine delle “sorti” scelte dalle anime nelle “sorti” dei temi astrali -le quali sono designate con il medesimo termine “kleros”- , ovvero nei punti fittizi che dovrebbero illuminare sulle più profonde intenzioni del soggetto, attraverso le quali si estrinseca il suo destino. Tali punti sono posti in relazione con i luminari e i pianeti secondo lo schema seguente: sorte della Luna (“Tyche” = Fortuna); s. del Sole (“Daimon” = Carattere); s. di Venere (“Eros” = Attrazione); s. di Mercurio (“Ananke” = Destino); s. di Marte (“Tolma” = Audacia); s. di Giove (“Nike” = Successo); s. di Saturno (“Nemesis” = Ricompensa). Dal IV secolo con Paolo di Alessandria “Eros” è sostituito da “Basis” = Fondamento. Claudio Tolomeo nel “Tetrabiblos” parla solo della “Parte di Fortuna”, cioè Tyche, ma altri celebri astrologi, -come Doroteo di Sidone (I sec.), Vettio Valente (II-III sec.), Retorio (VI sec.), Abu Ma’shar (787-886), Abraham ibn Ezra- hanno trattato in profondità delle “sorti”, sia sotto l’aspetto astronomico, sia sotto quello interpretativo. Per trovare questi punti, o “partes” come furono chiamate nel ME (dal cui il nome di “parti arabe” con il quale sono impropriamente definiti, poiché gli astronomi e astrologi arabi le ripresero dalla tradizione greca), il modo più esatto, ma assai complesso, considera l’ascensione retta, la latitudine e la declinazione dei pianeti; un modo più semplice si effettua operando solo sulla longitudine, ma dà ugualmente buoni risultati. Si deve distinguere innanzitutto tra nascita diurna (quando il Sole si trova al di sopra dell’orizzonte -case VII, VIII, IX, X, XI e XII del tema natale) e nascita notturna (quando il Sole è sotto l’orizzonte -case I, II, III, IV, V e VI): in nascita diurna per trovare Tyche (la “parte di Fortuna”) si deva sommare la longitudine della Luna a quella dell’ASC e dalla somma sottrarre la longitudine del Sole (se il risultato è maggiore di 360, si deve sottrarre ulteriormente tale numero); per Daimon (Sole + ASC) – Luna; per Basis (Daimon + ASC) – Tyche; per Ananke (Tyche + ASC) – Daimon; per Tolma (Tyche + ASC) – Marte; per Nike (Giove + ASC) – Daimon; per Nemesis (Tyche + ASC) – Saturno. Per nascita notturna Tyche si trova sommando longitudine del Sole e dell’ASC e sottraendo la longitudine della Luna; per Daimon (Luna + ASSC) – Sole; per Basis (Tyche + ASC) – Daimon; per Ananke (Daimon + ASC) – Tyche; per Tolma (Marte + ASC) – Tyche; per Nike (Daimon + ASC) – Giove; per Nemesis (Saturno + ASC) – Tyche. A queste sette “sorti” principali se aggiunsero poi molte altre riguardanti le più svariate materie e condizioni esistenziali (dal matrimonio, ai figli, alle malattie, ecc.), che sono però sicuramente meno importanti di quelle principali (e che si ricavano sempre dalla distanza tra pianeti e altre “sorti”). Le prime quattro “sorti”, – Daimon, Tyche, Ananke, Eros, espresse da Sole, Luna, Mercurio e Venere- stando a quanto afferma Macrobio (Saturnalia, I, 19, 17), il quale attribuisce a questa tradizione un’origine egizia, erano messe in relazione simbolica con il caduceo di Mercurio: Sole e Luna sono rappresentati dai due serpenti che si attorcigliano al bastone, Venere (attrazione) dal volgersi delle loro teste l’una verso l’altra e Mercurio (necessità) dal nodo che formano i loro corpi. Macrobio sostiene poi che il nodo con cui si intrecciavano le spire dei serpenti fosse uguale o simile al “nodus herculeus”. Con tale nodo, -così detto perché con esso sono legate sul petto di Ercole le zampe anteriori della pelle del leone di Nemea che l’eroe indossava come mantello-, veniva stretto il “cingulum”, la fascia che fingeva da cintura intorno alla tunica indossata dalla sposa nel giorno del matrimonio, che poi solo il marito poteva sciogliere. Dal fatto che durante la gravidanza ella non portava il “cingulum”, derivò il termine “incincta” (da cui l’aggettivo ‘italiano “incinta”) per designare la donna in stato interessante.

6) peraltro secondo diverse dottrine reincarnazioniste le anime ad ogni incarnazione dimenticano sì la vita precedente, onde i ricordi non condizionino in misura eccessiva i loro comportamenti, ma dovrebbero aver interiorizzato il senso di quanto hanno “appreso” e imparato dalle esperienze passate -pur non rammentandole nei contenuti- , così che trovandosi in situazioni simili non dovrebbero commettere i medesimi errori. Platone però mostra senza dubbio di non essere di tale parere.

7) “tyrannos” era in principio una “vox media” che acquisì poi il significato negativo che mantiene tuttora più per la svalutazione teorica che ne fecero filosofi e storici che per le colpe effettive dei “tiranni” greci. Nella categoria dei “tiranni” secondo la terminologia di Platone rientrano soprattutto i demagoghi, scaltri individui senza scrupoli che fanno leva sulle pulsioni più basse ed egoistiche del popolo, -sulla “pancia”, come si usa dire ai giorni nostri con un’efficace espressione giornalistica-, per conquistare e mantenere il potere (cosa che ovviamente per il filosofo è quanto di più lontano vi sia dal bene e dalla giustizia); così come i “sofisti”, da lui parimenti disprezzati sono i falsi filosofi, gli pseudo-intellettuali che si servono della loro cultura ed abilità dialettica per far valere i propri interessi personali e per screditare gli avversari. Si tenga presente che l’ideale politico delineato nella “Repubblica” è in sostanza quello che nel ‘900 fu definito “stato etico”, cioè una forma di governo che non è un semplice garante dei diritti dei cittadini, ma la cui principale funzione è quella di inverare un ordine cosmico e spirituale a cui il popolo deve conformarsi. Il compito dello stato per Platone è guidare gli uomini, -ciascuno secondo il grado di intelligenza e di sviluppo in cui si trova nella sua incarnazione attuale-, alla verità e alla virtù, e non certo il benessere fine a sé stesso. Il “comunismo platonico”, -come del resto tutte le teorie utopiche comunistiche formulate fino al XVIII sec.-, non ha nulla a che vedere con il comunismo marxista, sia perché esso è una condizione di vita (simile a quella di una comunità monastica) propria delle guide dello stato (i “filosofi”) che rifuggono dal possesso di cose materiali e perseguono il più assoluto disinteresse personale, e non certo un sistema economico-sociale (l’economia nello stato platonico è demandata a quella che in termini moderni sarebbe la borghesia); sia perché esprime e veicola una concezione politica e antropologica non certo ugualitaria, ma anzi profondamente aristocratica, sebbene nel senso migliore del termine (“meritocratica” si potrebbe dire con un’espressione attuale, per quanto non sia molto chiaro se la classe dei filosofi a cui viene affidato il governo sia un ordine aperto a cui possano accedere tutti coloro che ne siano degni, indipendentemente dalle condizioni di nascita, o sia una sorta di casta ereditaria). D’altro canto si deve considerare che la democrazia (o più esattamente la “politeia”) delle “poleis” greche non era quello che viene inteso ai giorni nostri con tale nome, -ovvero la democrazia liberale-parlamentare-, ma era una democrazia totalitaria, poiché in sostanza era la dittatura della maggioranza, che poteva imporre o proibire qualunque cosa, senza trovare un limite nei diritti dell’individuo e nella libertà personale come avviene nelle democrazie moderne dove soltanto i superiori interessi della collettività possono giustificare limitazioni di tali diritti. Il sistema politico ateniese era una forma di governo popolare diretto, e non rappresentativo, così che il popolo, -il quale era guidato più da impulsi ed emozioni incontrollate che non dalla riflessione (come purtroppo avviene pure ai giorni nostri)- era spesso sobillato e manipolato da mestatori che improntavano la loro azione più che alla ricerca del bene comune, ad un populismo demagogico (per usare una terminologia moderna ma certo appropriata) fondato su argomenti capziosi e astute mistificazioni (si veda quanto abbiamo scritto al riguardo nell’articolo del 30 aprile 2014); pertanto tale sistema di governo, -sebbene “democratico”-, non godeva certo della simpatia di Platone.