Un altro uccello che compare spesso nelle tradizioni, nelle credenze e nella narrativa del Vicino e Medio Oriente è il Rokh (o Rukh), che per molti aspetti caratteristiche ricorda l’Anqa, in primis per l’enormità delle dimensioni, -tanto che anch’egli può sollevare animali grossi come gli elefanti-, che però sono ancora più gigantesche di quest’ultimo. Nella leggenda curda del principe Ibrahim e della principessa Nushàfarin è descritto come un uccello bianco avente una lunghezza pari a circa 18 metri, originario della regione circum-mediterranea. In generale però i luoghi dove abitualmente risiede sono le montagne della catena del Caucaso o le terre circostanti il Mar della Cina. Questo possente e smisurato volatile è noto soprattutto perché è menzionato più volte nei racconti delle “Mille e Una Notte”.

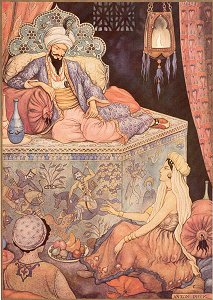

In particolare egli ha una parte importante nella narrazione del secondo e del quinto dei sette viaggi di Sindibàd il Marinaio, -che occupano rispettivamente le notti 543-546 e 556-559 della celebre raccolta di novelle- . Il protagonista della storia, -il quale si rivolge al suo omonimo Sindibàd il facchino, che i suoi servi avevano udito lamentarsi della propria condizione davanti alla magnifica dimora del Marinaio- racconta come, dopo essere partito dal porto di Bàssora, durante una sosta su un’isola fosse stato abbandonato dai compagni mentre si era addormentato. Salito su un albero per poter meglio scrutare all’intorno, scorse quella che da lontano gli apparve un grande cupola bianca, che si rivelò poi essere un uovo di Rukh. Ad un certo punto infatti la luce del Sole pare oscurarsi come se fosse stata attraversata da una nuvola: Sindibàd alza lo sguardo verso l’alto e si avvede dell’enorme uccello che stava volando nel cielo e che, ricordandosi dei racconti che aveva udito, riconosce come un Rukh. L’uccello allora scende a terra per covare l’uovo, dopo di che si assopisce e il marinaio ne approfitta per piegare il suo turbante come una corda e legarla alle zampe del pennuto dopo essersela stretta ai fianchi.

La mattina seguente il Rukh riprende la via del cielo portandosi seco Sindibàd, del quale egli non si è punto accorto, e raggiungendo tanto elevate altezze che il marinaio crede di essere asceso all’estremo della volta celeste. Poi però si abbassa e scende a terra, posandosi sopra un luogo elevato e roccioso. Il suo passeggero clandestino si affretta a sciogliersi dalle sue zampe e ad allontanarsi, mentre l’uccello riprende il volo dopo aver ghermito un grosso serpente e si dirige poi di nuovo verso il mare.

Sindibad allora comincia ad esplorare la nuova isola in cui il destino l’ha condotto e che a differenza della precedente è arida e desolata, poiché vi risultano assenti alberi da frutto e corsi d’acqua con i quali placare fame e sete. In compenso vi abbondavano i serpenti di eccezionale grandezza, che spesso come aveva potuto constatare con i suoi occhi finivano preda del Rukh e di altri uccelli rapaci. Il fondo delle strette e profonde valli di quell’isola era anche disseminato di varie pietre preziose, delle quali diversi mercanti e avventurieri cercavano di appropriarsi in questo modo: gettavano nei canaloni i corpi di animali uccisi, a cui le pietre preziose rimanevanoattaccate; allorché un’aquila o avvoltoio scendeva a prelevare il cadavere, e lo trasportava in alto, gli uomini che usavano questo stratagemma si avvicinavano ad esso e così potevano impossessarsi dei preziosi minerali. Sindibàd approfitta dunque di questa circostanza, si aggrappa ad uno degli animali uccisi, che viene ghermito da un’aquila e trasportato fuori dalla strettoia. In tal modo l’astuto marinaio riesce a salvarsi e a tornare alla vita civile.

Sindibàd approfitta dunque di questa circostanza, si aggrappa ad uno degli animali uccisi, che viene ghermito da un’aquila e trasportato fuori dalla strettoia. In tal modo l’astuto marinaio riesce a salvarsi e a tornare alla vita civile.

E’ senza dubbio utile segnalare come il modo con il quale i mercanti della narrazione di Sindibad recuperano le gemme è simile a quello di cui, in un passo delle “Storie” di Erodoto (III, 111), gli Arabi si servono per raccogliere i frammenti di cinnamomo (cioè di cannella), ovvero sempre con animali morti che vengono prelevati da uccelli rapaci. Tra l’altro sempre nei passi precedenti del testo erodoteo si parla dell’abbondanza di vipere e altri serpenti, -tra i quali alcuni alati, secondo lo storico greco- nei territori dell’Arabia dove prosperano le piante che danno le più pregiate e profumate essenze quali incenso, cassia, làdano, e altre.

Seguendo i mercanti che l’hanno tratto in salvo, Sindibàd giunge in un’altra isola, ricca di alberi di canfora, sulla quale viveva uno strano animale, chiamato “Karkadann”, che può essere identificato con il rinoceronte indiano, ma al quale venivano attribuite caratteristiche e abitudini alquanto fantasiose. Nel racconto delle “Mille e Una Notte” questo animale è un erbivoro di grandi dimensioni, più alto di un cammello, con un corno sulla fronte lungo più di dieci cubiti avente forma antropoide. Con quel corno il “Karkadann” sarebbe in grado di trafiggere un intero elefante. Portandosi quel peso ingente sulla testa continuerebbe a muoversi e a pascolare sull’isola, fino a che il grasso dell’elefante, colando sugli occhi del Karkadann a causa dell’elevato calore, lo renderebbe cieco e quindi assai vulnerabile. di modo che diventerebbe facile preda del Rokh, il quale afferratolo con gli artigli lo porterebbe nel nido facendone cibo, sia lui sia l’elefante conficcato sul corno, per i suoi piccoli e per sé stesso.

La fonte di queste notizie sono le opere di geografi e naturalisti arabi e persiani, i quali a loro volta avevano come principali fonti, oltre che i racconti reali, per quanto spesso deformati dalle emozioni e dalla fantasia, di navigatori ed esploratori, gli scrittori greci e latini. Ad esempio il persiano Abu Rayham al-Biruni (973-1048) descrive un animale avente l’aspetto generale di bufalo, la pelle nera e squamosa, tre zoccoli gialli su ciascuna zampa, guance ricadenti e occhi che guardano verso il basso; sulla punta del naso gli cresce un unico corno che si piega verso l’alto. Avrebbe anche coda non lunga, orecchie simili a quelle dell’asino che sporgono ai lati della testa e il labbro superiore dello spessore di un dito. Questa descrizione, che è abbastanza aderente a quella del rinoceronte, fu poi modificata con aggiunte più o meno fantasiose da altri autori, anche perché spesso alle notizie sul rinoceronte si mescolavano quelle sull’unicorno, a motivo della grande escrescenza cornea comune ad entrambi gli animali, sebbene il loro aspetto fosse assolutamente diverso.

Fino alla tarda antichità e oltre le figure dell’unicorno e del rinoceronte erano ancora ben distinte: Claudio Eliano, che già abbiamo citato a proposito della Fenice, nel IV libro della sua celebre opera “Perì ton Zoon Idiòtetos” (o “De Natura Animalium”) -IV, 52-, descrive l’Unicorno con le seguenti parole: “Ho inteso che in India nasce un genere di asini selvatici di grandezza non inferiore a quella del cavallo, di niveo candore, ma con la testa purpurea e gli occhi azzurri; nel mezzo della fronte essi recano un corno della lunghezza di un cubito e mezzo -circa 65 cm (1)-, del quale la parte inferiore (la base attaccata alla fronte dell’animale) è bianca, quella superiore (l’estremità) rossa e quella intermedia nera”. Eliano, il quale dichiara espressamente di rifarsi a quanto aveva scritto Ctesia di Cnido, storico e medico greco, -le cui opere però sono andate quasi interamente perdute-, nella sua “Storia dell’India”, ci fa sapere che con il corno di questo animale si fabbricavano coppe bevendo nelle quali si era sanati da qualsivoglia morbo, e si prevenivano convulsioni e attacchi di epilessia; tali recipienti neutralizzavano inoltre qualunque veleno e facevano vomitare qualsiasi sostanza nociva ingerita in precedenza. Aggiunge inoltre che mentre gli altri asini, sia domestici, sia selvatici, come in generale tutti gli animali solipedi, -ovvero con un unico zoccolo indiviso-, sono privi di astragali e di cistifellea, questi asini indiani cornuti sono provvisti sia degli uni che dell’altra, e che essi corrono più forte dei cavalli. Il loro astragalo è simile a quello del bue, ma più pesante del piombo e del colore del cinabro (minerale dal colore rosso vermiglio costituito principalmente da solfuro di mercurio).

Eliano, il quale dichiara espressamente di rifarsi a quanto aveva scritto Ctesia di Cnido, storico e medico greco, -le cui opere però sono andate quasi interamente perdute-, nella sua “Storia dell’India”, ci fa sapere che con il corno di questo animale si fabbricavano coppe bevendo nelle quali si era sanati da qualsivoglia morbo, e si prevenivano convulsioni e attacchi di epilessia; tali recipienti neutralizzavano inoltre qualunque veleno e facevano vomitare qualsiasi sostanza nociva ingerita in precedenza. Aggiunge inoltre che mentre gli altri asini, sia domestici, sia selvatici, come in generale tutti gli animali solipedi, -ovvero con un unico zoccolo indiviso-, sono privi di astragali e di cistifellea, questi asini indiani cornuti sono provvisti sia degli uni che dell’altra, e che essi corrono più forte dei cavalli. Il loro astragalo è simile a quello del bue, ma più pesante del piombo e del colore del cinabro (minerale dal colore rosso vermiglio costituito principalmente da solfuro di mercurio).

Anche Plinio il Vecchio, nella sua “Naturalis Historia”, la più grande enciclopedia di scienze naturali rimastaci dall’antichità, considera il “Rhinoceros” e il “Monoceros” due animali ben diversi: del secondo afferma (N.H., 76) che è simile al cavallo, con testa di cervo, zampe di elefante, coda di cinghiale e un corno nero posto in mezzo alla fronte della lunghezza di due cubiti (quasi 90 cm), precisando inoltre che non si lascia mai catturare vivo.

Come si può notare l’aspetto attribuito all’Unicorno in queste descrizioni è ancora abbastanza diverso da quello diverrà tipico nelle raffigurazioni medioevali e rinascimentali: in queste ultime infatti l’Unicorno appare con una barba di capra, gli zoccoli fessi, come quelli degli Artiodattili, e una coda sottile, simile a quella del Leone.

Questi caratteri caprini inducono a pensare che la figura dell’Unicorno , le cui prime descrizioni e raffigurazioni appaiono in Cina e in India, sia stata suggerita da una specie di capre realmente esistente, in particolare la Capra tibetana, “Pantholops Hodgsonii”, che vista di profilo, con le lunghe corna perfettamente affiancate, può dare l’impressione di una ceratura dotata di un solo lungo corno. Il corno inoltre è detto o del tutto nero o con la punta nera, e non a forma tortile e spiralata come sarà nel Medio Evo, quando verranno fatti passare per corni di Unicorno i lunghi corni a tortiglione appartenenti ai Narvali -il cui nome scientifico è, non a caso, “Monodon monoceros”, ovverosia “un solo dente e un solo corno”: ed in effetti il cosiddetto “corno” del Narvalo è un dente eccezionalmente sviluppato-. Talvolta si aggiunse all’aspetto dell’unicorno anche la presenza di una pietra preziosa, il carbonchio, simile al rubino, incastonata nella sua fronte sopra il corno, e dotata di magico potere.

Vengono anche accentuate caratteristiche di indomita fierezza, e talora di ferocia, attribuite al mitico animale, già messe in evidenza negli autori classici, che solo possono essere ammansite da una persona dal cuore puro e privo di concupiscenza e meschini appetiti carnali, in particolare da una vergine.  Sembra che questa credenza sia attestata per la prima volta nel “Physiologus”, del quale abbiamo già parlato, e che è considerato il primo “bestiario” apparso tra la tarda antichità e il Medio Evo, e che descrive gli animali in chiave mistico-allegorica. Per questa ragione nelle miniature medioevali l’Unicorno è spesso rappresentato insieme ad una figura femminile e in molti ritratti d’età rinascimentale appare accanto a nobili dame per dichiarare la vera o presunta illibatezza della persona effigiata.

Sembra che questa credenza sia attestata per la prima volta nel “Physiologus”, del quale abbiamo già parlato, e che è considerato il primo “bestiario” apparso tra la tarda antichità e il Medio Evo, e che descrive gli animali in chiave mistico-allegorica. Per questa ragione nelle miniature medioevali l’Unicorno è spesso rappresentato insieme ad una figura femminile e in molti ritratti d’età rinascimentale appare accanto a nobili dame per dichiarare la vera o presunta illibatezza della persona effigiata.

Le virtù terapeutiche e antivenefiche del corno dell’Unicorno -ovvero del Narvalo-, chiamato “alicorno”, furono estese a quelle del Rinoceronte, rafforzando quelle sulle supposte proprietà afrodisiache dello stesso, e provocando così un vergognoso e crudele sterminio di questo animale, che purtroppo continua tuttora, tanto che le specie asiatiche sono sull’orlo dell’estinzione, e quelle africane -dal corno ben più lungo- in grave pericolo.

Secondo quanto è riferito nel trattato “Al Nuzhat al-Qulùb” (“La delizia dei cuori”) del geografo persiano Hamd Allah Mustafawi al-Qazwini, vissuto nel XIII secolo, il “karkadann” può vivere 700 anni e la sua gestazione dura tre anni.

Alcune interpretazioni fanno derivare il termine “karkadann” dal persiano “kargadan”, il quale a sua volta sarebbe connesso al sanscrito “kartajan”, con il valore di “signore del deserto”; altri ancora lo mettono in relazione con il sanscrito “kharga” = “spada”, che alluderebbe al lungo corno dell’animale. Sembra però che questo nome abbia origini ancora più antiche, derivando con ogni probabilità dall’accadico e babilonese “kurkizannu”, da cui sarebbe derivato il termine greco “Kartàzonos” con il quale l’animale è designato nell’opera di Claudio Eliano (XVI, 20). Tuttora in arabo ed in persiano il Rinoceronte è indicato con il nome di “Karkadan”.

Ricordiamo inoltre che in Iraq esiste tuttora la tradizione delle “Lacrime di Rinoceronte” (“Dumiuh al-Karkadan”), perle dal colore rossastro, simili all’ambra gialla, che vengono impiegate per la fabbricazione dei “misbaha”, i rosari musulmani (chiamati anche “subha”, nonchè “tasbih” -in area persiana e centro-asiatica- o “taspih” -in area anatolica e balcanica-), costituiti di solito da 99 grani, corrispondenti ai 99 nomi divini di Allah, che vengono recitati con devozione dai fedeli. Secondo la leggenda, quando un rinoceronte assetato trova finalmente una fonte o uno specchio d’acqua ove dissetarsi, mentre beve piange per stanchezza e la sofferenza provate a causa della sete prolungata; le sue lacrime, cadendo nell’acqua, si trasformano in perle.

Secondo la leggenda, quando un rinoceronte assetato trova finalmente una fonte o uno specchio d’acqua ove dissetarsi, mentre beve piange per stanchezza e la sofferenza provate a causa della sete prolungata; le sue lacrime, cadendo nell’acqua, si trasformano in perle.

L’uccello Rukh, ed il suo enorme uovo, ricompaiono nella narrazione del quinto viaggio di Sindibàd. L’ardimentoso mercante e marinaio, a cui le disavventure e i pericoli a cui va incontro nelle sue numerose peregrinazioni non tolgono il desiderio di esplorare il mondo, parte ancora una volta dal porto di Bassora su una grande nave da lui allestita e sulla quale ha imbarcato un numeroso equipaggio. Dopo aver fatto scalo in molte isole dove Sindibàd conclude buoni affari, giungono alfine su di un’isola desolata e deserta nella quale egli e i suoi compagni scorgono, come già era avvenuto nel corso del secondo viaggio, una imponente cupola bianca, che altro non è che un uovo di Rukh. Gli altri mercanti, ignari di che cosa la cupola sia in realtà, rompono l’uovo colpendolo con pietre; troppo tardi Sindibàd, temendo le conseguenze di quell’azione sconsiderata, cerca di impedire il misfatto: i suoi incoscienti compagni estraggono dall’uovo il pulcino e lo uccidono per nutrirsene.

In quel mentre il cielo sembra oscurarsi, poiché la luce solare viene occultata dalle possenti ali del Rokh e della sua compagna, giustamente adirati per lo scempio fatto al loro piccolo. Sindibàd e gli altri marinai si imbarcano in tutta fretta cercando di sfuggire alla vendetta dei due volatili; questi ultimi sembrano allontanarsi verso l’interno dell’isola, ma tosto ritornano portando ciascuno un grosso macigno che lanciano sulla nave provocando così un naufragio, dal quale il solo Sindibàd riesce a scampare.

In seguito egli approda in un’altra isola dall’aspetto paradisiaco, piena di corsi d’acqua limpida e di alberi fruttiferi; qui incontra però un pestifero vecchio, chiamato, -come gli diranno poi i suoi salvatori- il “Veglio del Mare”, che gli si avvinghia a cavalcioni sulle spalle e lo obbliga a soddisfare tutti i suoi voleri, senza che Sindibad riesca a liberarsene. Alla fine riesce a togliersi quel tormento facendo ubriacare il vecchio, che così allenta la presa, consentendogli di scaricarlo.

In un altro racconto, assai più breve, delle “Mille e Una Notte”, “Avventure di naviganti con l’uccello Rukh” (questo è il titolo che esso ha nella traduzione italiana curata da Francesco Gabrieli), riscontriamo una situazione tutt’affatto simile a quella narrata nel quinto viaggio di Sindibàd. Qui l’avventura è attribuita ad un navigatore maghrebino, Abdallah al-Maghribi, il quale (come d’altra parte molti dei personaggi citati nella raccolta di novelle) è probabilmente da identificare in una persona davvero esistita, Abd ar-Rahman al-Maghribi as-Sini, esploratore vissuto nel XII secolo. Costui racconta che durante le sue peregrinazione nei lontani mari della Cina approdò in una grande ed estesa isola dove lui e i suoi compagni, come già era accaduto a Sindibad, si imbatterono in una enorme e candida cupola dal biancore sfavillante, alta più di cento braccia. Resisi conto che si trattava di un uovo di Rukh, i marinai cominciarono a colpirlo con sassi, bastoni ed accette fino a che non ne ruppero il guscio, estraendone così il pulcino contenutovi. Dopo di che si reimbarcarono sulla nave e salparono verso il mare aperto; ma il Rukh, giustamente addolorato e indignato per l’atto crudele che avevano osato compiere contro il suo piccolo li inseguì e scagliò una roccia sulla nave. Tuttavia, a differenza di quanto era accaduto nella storia di Sindibàd, egli non riuscì a colpirla e tutti i marinai si salvarono. A testimonianza della sua avventura, il navigatore era solito mostrare il fusto di una penna di Rukh, che era tanto grande da poter contenere nove otri d’acqua.

In altri racconti delle “Mille e Una Notte” si accenna o si cita l’uccello Rukh (ad esempio in quella di Abu Qir e Abu Sir), ma l’accenno più significativo al volatile e in particolare al suo uovo, -che assume qui un valore mistico-simbolico-, l’abbiamo in una delle narrazioni più celebri e suggestive della sterminata raccolta di novelle orientali, sebbene con ogni probabilità non appartenente al “corpus” originario dell’opera, vale a dire quella di “Aladino e della Lampada Meravigliosa”.

Occorre premettere che nella forma più comunemente conosciuta, e adattata per bambini, è contemplata soltanto la prima parte della storia, mentre viene omessa la seconda che non è meno importante e nella quale si parla appunto dell’uovo del Rukh come della “madre” del Genio della Lampada, come vedremo meglio in seguito. Poiché la trama della prima parte della fiaba è tra le più note della produzione fiabistica mondiale, ritengo superfluo farne un riassunto e passeremo quindi ad esaminare la seconda parte.

Prima tuttavia mi sembra utile accennare in breve allo sviluppo e all’evoluzione della famosissima raccolta di fiabe e novelle orientali (alcune della quali assai lunghe, -la più estesa, la “Storia del re Omar an-Numàn e dei suoi figli Sharkàn e Daud al-Makàn” è un vero e proprio romanzo che comprende circa un ottavo dell’intera opera-).

I filoni principali individuati in questa raccolta complessa e composita, sia per provenienza, sia per temi, sia per generi letterari (accanto alle narrazioni più note di carattere fiabesco vi sono favole di genere esopico, novelle di ambientazione realistico popolaresca, aneddoti attribuiti a personaggi più o meno famosi, apologhi dispensatori di ammaestramenti morali, né mancano racconti alquanto salaci e ben poco edificanti), sono tre, -senza considerare i numerosi influssi e suggestioni che da ogni parte dell’area orientale vi sono giunti-; per tale ragione il libro potrebbesi paragonare a un imponente albero frondoso, ove si radunano miriadi di uccelli lietamente gorgheggianti e di zèfiri che dentro vi spirano, per cui potremmo parlare di tre grossi rami costituenti il corpo centrale dell’opera: abbiamo quindi un ramo indiano, che ne è la parte più antica; un ramo persiano; e un ramo arabo, che si divide a sua volta in una branca irachena e una egizio-mamelucca.

il libro potrebbesi paragonare a un imponente albero frondoso, ove si radunano miriadi di uccelli lietamente gorgheggianti e di zèfiri che dentro vi spirano, per cui potremmo parlare di tre grossi rami costituenti il corpo centrale dell’opera: abbiamo quindi un ramo indiano, che ne è la parte più antica; un ramo persiano; e un ramo arabo, che si divide a sua volta in una branca irachena e una egizio-mamelucca.

Il nucleo centrale de “Le Mille e Una Notte” (in arabo “Alf Layla wa Layla” -letteralmente “mille notti e [una] notte-), quello che comprende la cornice nella quale tutti i racconti sono inseriti è di sicura origine indiana, sebbene il re Shahriyàr (nome che significa “grande re”), al quale la bella e savia Shahrazàd (2) narra le sue storie nello spazio di “mille e una notte”, sia detto sovrano di Persia, appartenente alla dinastia dei Sassanidi, che regnò sulla Persia e la Mesopotamia dal 227 al 636.

Questo nucleo narrativo, tra le cui fonti possiamo annoverare il “Panciatantra” (famosa silloge di favole con protagonisti animali), il “Katharitsàgara”, il “Vasudevahindi” (dal quale deriverebbe la celebre storia del cavallo d’ebano volante), e diverse altre raccolte, si arricchì in Persia di molte altre narrazioni, tratte principalmente dall'”Hazar Afsané” (“Mille racconti”), dalla quale raccolta deriva con tutta probabilità il titolo con cui l’opera ha poi conquistato il mondo e che, come attesta l’erudito arabo Masudi, fu tradotta in arabo nel X secolo.

A questi due strati, indiano e persiano, si aggiunse poi una prima notevole componente di novellistica popolare araba nella Mesopotamia del periodo abbasside: sono le storie incentrate sulla corte del califfo Harun ar-Rashid a Bagdad, che occupano una larga parte dell’opera. In esse la figura del sovrano, vissuto tra il 766 e l’809, che divenne califfo nel 786, appare alquanto idealizzata, sebbene se ne ricordino anche la vanità e l’irascibilità.

L’ultimo cospicuo apporto, -per alcuni (tra i quali l’arabista Francesco Gabrieli (1904-1996), che curò la traduzione completa in italiano dell’opera originale dall’arabo) il più importante e più pregevole sia dal punto di vista letterario, sia da quello documentario-, è quello che venne ad aggiungersi nell’Egitto del XII e XIII secolo e anche oltre. Le novelle di questa epoca e di questa provenienza sono di carattere realistico e picaresco, con scarsi (ma non del tutto assenti) elementi fantastici, ne sono spesso protagonisti lestofanti e imbroglioni, e riflettono realmente i costumi e la topografia del Cairo in quel periodo,

Un altro genere di narrazioni che si ritiene provenire dall’Egitto è quello dove appaiono geni asserviti a qualche oggetto o talismano, il cui possessore può quindi da essi ottenere quasi qualunque cosa egli desideri (ma non proprio tutto! come sarà nel caso di Aladino).

Com’è noto, la prima traduzione in una lingua europea delle “Mille e Una Notte” fu compiuta dall’orientalista francese Antoine Galland (1646-1715) tra il 1704 e il 1717 in dodici volumi, dei quali l’ultimo fu pubblicato postumo, in quanto l’autore morì nel 1715. Questa traduzione ebbe immediatamente un larghissimo successo che non venne mai meno e contribuì a ridestare l’interesse verso la cultura, la letteratura e la civiltà araba e orientali in genere.

La traduzione del Galland, se da un lato comprendeva solo una parte dell’immenso materiale novellistico che costituisce la famosa raccolta, e di cui in Oriente circolavano versioni diverse, dall’altro accoglieva alcune storie -tra le quali alcune delle più celebri, come quelle di Aladino, di “Alì Babà e dei quaranta ladroni sterminati da una schiava” e del “Principe Ahmed e della fata Parì-Banu”-, che non apparivano in nessuna delle varianti del grande ciclo narrativo orientale. Queste “infedeltà”, che risultarono evidenti allorché nell’ottocento iniziarono ad effettuarsi approfonditi studi filologici sull’opera, e furono pubblicate le prime edizioni critiche dell’immenso “corpus” novellistico (quella del Cairo nel 1835 e quella di Calcutta tra il 1839 e il 1842), indussero gli studiosi a ritenere che essa fosse stata in larga parte manipolata dal Galland e che alcune delle storie fossero state da lui inventate, sebbene ispirandosi alla novellistica orientale.

Ma alla fine dell’800 si appurò, soprattutto grazie agli studi del filologo Hermann Zotenberg (1836-1909), che il Galland aveva integrato il testo arabo del quale si era servito per la sua traduzione con altre fonti e in particolare con i racconti da lui ascoltati dalla viva voce di un siriano maronita, proveniente da Aleppo, un certo Hannà, che egli aveva conosciuto a Parigi nel periodo in cui stava attendendo alla sua versione. Pertanto quest’ultima, sebbene non inappuntabile sotto il profilo filologico, era fedele nella sostanza ai testi originali, e l’intervento del traduttore si era concretato più che altro nell’eliminare i numerosi passi poetici che costellano, e talora occupano una larga parte della narrazione, onde rendere più agile ed avvincente il racconto ed andare così incontro al gusto dei suoi lettori. Di questi versi, molti sono di autore ignoto, altri di sicura attribuzione, ma per lo più opera di poeti minori, che non rientrano nei canoni della poesia classica araba.

Inoltre nel 1888 fu scoperto dallo stesso Zotenberg il testo arabo della storia di Aladino; in seguito nel 1910 un altro orientalista, l’inglese Duncan B. Mac Donalds rinvenne quello di “Alì Babà e dei quaranta ladroni”. Queste scoperte parvero dimostrare infondata l’opinione di coloro che avevano ritenuto queste fiabe opera della fantasia imitatrice del Galland.

CONTINUA NELLA QUARTA PARTE

Note

1) il cubito greco e romano corrispondeva a m 0,443 (mentre il cubito piccolo egizio a m 0,447 e il cubito reale -usato negli edifici- a m 0,525).

2) il significato del nome Shahrazad è incerto: si potrebbe interpretare come “città (shahr) libera (azad)”, ma non sembra molto pertinente come nome di persona, a meno che non si interpreti come “Liberatrice della -o di una- città”. Alcuni ritengono che la figura di Shahrazad sia da indentificare nella regina Humay, sposa del re Bahaman, madre dell’eroe Darab e nonna di Iskender (Alessandro Magno, che nella tradizione persiana e poi araba discendeva dai re persiani).

A simple and ineillegtnt point, well made. Thanks!