Uno dei particolari che più incuriosiscono chi osservi con attenzione la statua di Artemide di Efeso sono i numerosi e strani rigonfiamenti, simili a sacchetti che la figura della dea ha sul petto e sul ventre. Queste quattro file di protuberanze pendule sono state di solito interpretate come mammelle, attributo del tutto plausibile per la Grande Madre Terra che elargisce il sostentamento a tutti i suoi figli, e che ne evidenzia il carattere di “alma mater”. Ma tale spiegazione non risulta affatto persuasiva: innanzitutto, i rigonfiamenti non assomigliano per nulla a mammelle per forma e caratteristiche anatomiche; inoltre poiché la carnagione della dea è nera, avrebbero dovuto essere anch’essi neri.

Alcuni vedono in queste escrescenze un “topos”, un collare di uova di ostriche o di seppie, ovvero una ghirlanda di frutti.

Un’altra interpretazione vede nelle appendici che ricadono sul petto di Artemide dei contenitori, dei piccoli otri ripieni di miele; questa ipotesi è avvalorata dal fatto che il miele era considerato un nutrimento divino, quasi simile all’ambrosia, il cibo degli dei, e le api che lo producono, erano assimilate a ninfe, in particolare a quelle che seguivano Demetra (anch’ella dea legata alla Terra e alla Natura) e sua figlia Core-Persefone (1) e che sulla veste, o meglio su quella sorta di rivestimento rigido, che avvolge il corpo della dea appaiono alcuni esemplari degli industriosi insetti che libano dai calici di fiori, oltre a sfingi, leoni, protomi taurine ed equine (animali legati al simbolismo della Terra Madre).

Secondo un’antica tradizione le api sarebbero state anche le nutrici di Zeus (2); in seguito però il mito le rese figure umane, ed una ninfa Melissa (nome che in greco significa “ape”), figlia di Melisseus, re di Creta, sarebbe stata insieme alla sorella Amaltea (3), la nutrice del futuro re degli dei: esse avrebbero nutrito il divino fanciullo, nascosto in una grotta di Creta (4) onde sfuggisse alle grinfie di suo padre Cronos, -che voleva eliminarlo per mantenere il potere sul mondo-, con miele e latte di capra.

Secondo quanto afferma Mnasea (5): “Melissai (api) sono coloro che consacrano la loro vita ai riti, e furono queste api-ninfe a far desistere gli uomini da una dieta carnivora e ad insegnare loro un regime alimentare vegetariano (6). Una di queste ninfe, Melissa, per prima scoprì dei favi di miele, se ne nutrì e poi mescolò miele e acqua; istruì le compagne e chiamò gli insetti “melissai” dal proprio nome… Senza le ninfe non si celebrano i riti di Demetra […]; guide nel cammino della pietà, per prime esse inventarono le vesti per rispetto al pudore. Nessun matrimonio è celebrato senza queste ninfe”.

La dieta vegetariana, -della quale il miele è considerato uno dei principale componenti (evidentemente però non di quella “vegana”, che rifiuta qualsiasi alimento di origine animale)-, è propria della condizione umana di purezza e di innocenza, superiore a quella caratterizzata dall’uccisione di animali e dalla dieta carnea, e tale dieta infatti era tipica dei seguaci degli insegnamenti di Orfeo e di Pitagora, il quali rifiutavano altresì i sacrifici animali offerti alle divinità.

Le Ninfe-Api erano ricordate anche nelle Tesmoforie, le feste principali feste in onore di Demetra celebrate nelle città greche alle quali erano ammesse solo le donne sposate, le quali, fregiandosi dell’epiteto di “Melissai”, commemoravano la scomparsa e il ritorno di Persèfone, con il quale si rinnovavano la fertilità vegetale, animale e umana; anche in questo rituale appare evidente lo stretto legame tra le Api e la Madre Terra. E nell’ape si è visto il modello ideale della donna perfetta, aliena da qualunque eccesso, che opera e si sacrifica per contribuire all’armonia nella società.

Quanto mai significativo è il paragone che il poeta Semonide di Amorgo (VII secolo a. C.)(7) istituisce tra l’ape e la donna modesta e virtuosa: “Ma la donna ch’a l’ape è somiglievole/ beato è chi l’ottien, che d’ogni biasimo/ sola è disciolta, e seco ride e prospera/ la mortal vita….Splende fra tutte, e la circonda e sèguita/ non so qual garbo; né con l’altre è solita/ goder di novellari osceni e fetidi”: l’ape è vista dunque come la quintessenza delle virtù femminili: modestia, riservatezza, pudicizia, gentilezza, operosità.

Questa interpretazione delle appendici che sporgono dal petto di Artemide d’Efeso è avvalorata anche dalla circostanza che nella città di Labranda, in Caria (dunque sempre in Asia Minore, non lontano da Efeso) veniva venerata un’ipostasi locale di Zeus (detta Zeus Stratios, o Zeus Labrandeus, dal nome della città) che aveva la singolare peculiarità di avere anch’essa delle prominenze sul petto, che i moderni hanno in genere considerato mammelle, dando a questa divinità -che in tal caso avrebbe poco in comune con quella olimpica-, un carattere ermafrodito. In questa ipostasi Zeus era rappresentato imberbe, adorno di monili, ma in piedi e impugnante una doppia ascia, -e da questa “labrys”, avrebbe tratto il nome la città di Labranda-; questa figura (della quel non sono riuscito a trovare testimonianze fotografiche) appariva anch’essa statica e inguainata in una sorta di veste decorata con motivi cosmici e zoomorfi, un “ependytes” e ricorda pertanto quella di Iuppiter Helipolitanus (venerato soprattutto nella città di Heliopolis-Baalbeck in Libano), -e alla quale abbiamo fatto cenno nella trattazione sul declino dell’Impero Romano-, il cui “ependytes” era ricoperto di teste in rilievo che rappresentavano i pianeti. La particolarità di queste ipostasi di Zeus era quella di unire, con apparente incoerenza, nella medesima figura caratteri femminei e guerrieri (Juppiter Heliopolitanus talora era rappresentato anche con una corazza da centurione romano), quasi a fondere in una sola persona divina elementi femminili-materni-terrestri ed altri maschili-celesti.

L’ascia che impugna, secondo quanto afferma Plutarco (Quaestiones Graecae, 301-302), sarebbe una di quelle che Eracle sottrasse a Ippolita, regina delle Amazzoni, e che poi l’eroe avrebbe donato a Onfale regina di Lidia, allorché divenne suo schiavo per espiare l’uccisione di Ifito (di questa vicenda abbiano parlato a proposito dell’ombelico della Terra) -ricordiamo che Onfale significa “ombelico” e si lega al simbolismo dell'”ombelico della terra”; in un’altra versione l’ascia sarebbe stata data a Gige re di Lidia da Zeus stesso. L’ascia bipenne era un emblema di potere anche a Creta e nell’Europa settentrionale, ed in senso mistico è simbolo di energia divina che può infondere la vita ma pure infliggere la morte (8). Di questa divinità furono devoti i satrapi di Caria, -e in particolare Mausolo, che tenne il governo dal 377 al 353 a. C. e divenne famoso per lo monumento funebre da lui eretto ad Alicarnasso (una delle sette meraviglie del mondo), che arricchirono il tempio a lui dedicato (citato anche da Erodoto in Storie, V, 119) di doni e offerte votive.

Assai simile sia nella attribuzioni sia nell’iconografia all’Artemide di Efeso è l’ipostasi di Afrodite (che anch’ella differisce assai dal modulo più abituale di tale divinità) venerata nella non lontana città di Afrodisiade di Caria: come si può osservare nell’immagine allegata, la sua veste è anch’essa adorna di figure di animali di chiaro significato simbolico, sul capo porta una corona sul tipo del “modius” (che, come abbiamo visto in articolo sul declino dell’Impero Romano era caratteristico delle divinità maschili e femminili legate alla terra e alla fertilità) sovrapposto a un velo che le scende sulle spalle; l’atteggiamento e l’espressione di questa figura sono assai simili a quelli che diverranno tipici dell’iconografia della Madre di Cristo nel cristianesimo. Pur se poi identificata dai Greci con Afrodite, pure in questa divinità è da ravvisarsi una ipostasi della Grande Madre Terra, che dona nutrimento e soccorso ai suoi figli. Lo storico Appiano di Alessandria (Guerre Civili, I, 97) ci informa che in seguito a un responso dell’oracolo di Delfi, Silla donò al santuario di Afrodisiade, nel quale era venerata colei che, tramite Enea, era la progenitrice dei Romani, una corona ed una doppia ascia entrambe d’oro, per dimostrare alla dea la sua riconoscenza per la vittoria sui suoi avversari politici (tra l’altro questa donazione avvenne nel pieno della seconda guerra contro Mitridate VI del Ponto)(9).

Secondo lo storico e grammatico Stefano di Bisanzio (VI secolo), prima di assumere il nome di Afrodisiade, la città si sarebbe chiamata Ninoe, dal re Nino, il leggendario fondatore dell’Impero Assiro, marito di Semiramide, figlio di Belos, -nel quale è da ravvisare il dio mesopotamico Bel (corrispondente al cananeo Baal). Ma a sua volta sia il nome di Nino, sia quello di Ninoe, richiamano il teonimo Nin, nome di una divinità, corrispondente ad Ishtar, presente in quello di In-Nanna, la dea sùmera della fertilità, della terra e in particolare delle acque fecondatrici, e nell’urartea e poi armena Nanaia. Dal nome di questa divinità quasi certamente derivò quello della città di Ninive, capitale per secoli dell’Impero Assiro.

Queste figurazioni ieraticamente statiche e lontane, a parte i tratti del volto, dal naturalismo dell’arte classica, derivano senza dubbio dai simulacri aniconici propri del culto della Grande Madre, tra i quali si ricorda in particolare la famosa “pietra nera” venerata nella città frigia di Pessinunte. Questa pietra rientra nella categoria dei “betili” (dall’ebraico “Bet-El” = Casa di Dio), rocce che, specialmente presso le popolazioni semitiche, -come Cananei, Aramei ed Ebrei-, per qualche loro insolita caratteristica, erano ritenute essere sede di una divinità; in genere, -ma non sempre-, erano meteoriti, le quali provenendo dal cielo, sembravano essere state mandate da un dio. A tale categoria si possono ascrivere anche l'”ombelico della Terra” e l'”Abadir” conservati a Delfi, dei quali abbiamo parlato nell’articolo su “L’ombelico della Terra” (VII parte di “Le Amazzoni ad Atlantide”).

La più celebre delle “pietre nere”, perché tuttora ritenuta sacra, è quella che si trova incastrata in un angolo della “Ka’aba” alla Mecca (“Al-hagiar al-aswad” = la pietra nera), alla quale abbiamo dedicato un lungo articolo: in origine venerata come sede di Al-Uzza, -importante dea del pantheon arabo preislamico e protettrice della Mecca- (o di Al-Lat),il suo significato fu “islamizzato” da Maometto, che la ritenne una delle pietre del primitivo tempio costruito da Adamo ed Eva, distrutto dal diluvio universale, e poi portata dall’angelo Gabriele ad Abramo quando questi si accingeva a costruire la “Ka’aba”, quale segno dell'”alleanza” tra Allah e l’uomo.

Si ricordano diverse “pietre sacre” venerate fin da tempi antichissimi soprattutto nelle regioni della Siria, dell’Anatolia e a Cipro, e che poi continuarono a ricevere culto anche nell’età ellenistica e romana. Tra le più note e venerate possiamo annoverare ad esempio quella di Zeus Kasios a Seleucia di Pieria (o sull’Oronte) in Siria, che era un meteorite sospeso al tetto del tempio con una catena. Zeus Kasios, che prendeva il nome dal monte Kasios, situato nella Siria settentrionale, circa 40 km a nord di Ugarit, -antica città proto-cananea, distrutta dall’invasione dei cosiddetti “Popoli del Mare” (odierna Ras-Shamra) nel 1200 a. C. circa-, era la versione ellenizzata di Baal-Safon, -o Zaphon- (“Signore della Montagna” o “del Nord”), una delle tante ipostasi di Baal, sommo nume del cielo atmosferico, della tempesta e del fulmine. Si noti che tale nome ricorda quello di “El al-Gabal” (il “Dio della montagna”), somma divinità della città siriaca Emesa, anch’egli rappresentato da una pietra nera, trasportata a Roma dall’imperatore Elagabalo (che aveva scelto il nome del suo dio) nel 219.

Un’altra famosa pietra nera era quella che godeva di culto nel celeberrimo santuario di Afrodite a Paphos nell’isola di Cipro (nelle cui acque secondo la tradizione la dea sarebbe emersa): essa, tuttora conservata ed esposta nel Museo archeologico di Pafo (attualmente chiamato Kouklia), è costituita da un monolite di basalto purissimo a forma di tetraedro alto 122 cm, levigato su tutti i lati, ma ornato alla sommità di stelle e di fianco da due colombe, uccelli sacri ad Afrodite; peraltro Tacito la descrive come un blocco circolare assottigliato verso l’alto in forma conica (Storie, II, 2-3).

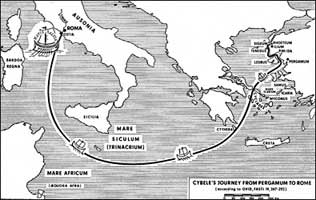

La pietra nera di Pessinunte, che si diceva fosse caduta dal cielo, -ed era probabilmente un meteorite- fu portata a Roma nel 204 a. C., durante la II guerra punica, in seguito a una consultazione dei Libri Sibillini, dalla quale si trasse il responso che Roma avrebbe evitato di essere occupata dall’esercito di Annibale solo se il simulacro della Grande Madre degli dei fosse giunto sulle rive del Tevere. A tal fine, come ci tramanda Livio (Ab Urbe condita, XXIX, 10-11), fu inviata una missione presso il re di Pergamo Attalo I, -nel cui regno si trovava la città di Pessinunte- a chiedergli la sacra pietra; il re, il quale era amico dei Romani, esaudì la richiesta e concesse che il betilo prendesse la via di Roma, ove giunse il 4 aprile del 204; in attesa del completamento di un tempio dedicato alla Magna Mater, la pietra venne custodita nell'”Aedes Victoriae” sul colle Palatino. Quando il tempio, anch’esso collocato sul colle Palatino, fu terminato e consacrato il 10 aprile 191, il simulacro venne trasferito in esso. Il nuovo edificio sacro, a pianta rettangolare aveva un orientamento NE-SO e si elevava su un imponente podio in “opus caementicium” di quasi 9 m. di altezza, al quale si accedeva tramite una scenografica scalinata. Il tempio era esàstilo pròstilo: il che significa che era preceduto da un pronao con sei colonne corinzie, senza colonnato ai lati; la cella era lunga 64 metri per 32 di larghezza; all’interno essa era arricchita da un colonnato con capitelli in stile ionico-italico, aggiunto nel II sec. a. C. Una grande platea occupava le aree antistante e laterali e consentiva il transito diretto con il vicino tempio della Vittoria.

Dobbiamo sottolineare che quello della Magna Mater non fu considerato un culto straniero: poiché proveniva dall’Asia Minore ed era venerata anche a Troia, -di cui Roma, attraverso Enea, era la diretta erede e continuatrice-, era sentito come il riappropriarsi di una tradizione religiosa legate alle proprie origini, alla quale anzi erano legate le stesse sorti e la salvezza di Roma; proprio per questa ragione i Libri Sibillini, e poi l’oracolo di Delfi, che, -sempre secondo Livio- confermò il responso dei Libri, la pietra fu portata a Roma.

Questa pietra era chiamata anche “ago della Grande Madre” (“acus Magnae Matris”), -per cui si deve dedurre la che la sua forma conica fosse alquanto allungata-, e, secondo quanto riferisce Mauro Servio Onorato nel suo commento all’Eneide di Virgilio (VII, 188), era annoverata tra i sette “Pignora Imperii”, sette oggetti, o reliquie alle quali sarebbero state legate le fortune e la potenza di Roma (10).

Nel 111 a. C. il tempio fu devastato da un rovinoso incendio, appiccato dall’edile Quinto Memmio, il quali si impadronì della pietra nera di Cibele. In seguito l’edificio venne restaurato da Metello Numidico; in seguito a quest’intervento di ricostruzione, fu eliminata una vasca in “opus quadratum” e le scale angolari di accesso per poter innalzare l’antistante platea. Peraltro si provvide a costruite un nuovo grande bacino dalla forma rettangolare allungata (delle dimensioni di m 16,50 x 3) in “opus caementicium” ad ovest del podio del tempio. Questa grande vasca serviva per lavare il simulacro della dea durante l sua festa, mentre nello spazio antistante il santuario si celebravano, nel periodo dal 4 al 10 aprile, fin dal 194 a. C., i riti dei “Ludi Megalenses”, che comprendevano anche spettacoli teatrali.

Nel 3 d. C. avvenne un secondo incendio in circostanze misteriose, dopo di che si perdono le tracce della “pietra nera”, anche se il tempio fu fatto ricostruire da Ottaviano Augusto (11). Tuttavia dobbiamo ricordare che, oltre alle rappresentazioni aniconiche, nell’arte greco-romana Cibele era raffigurata con l’aspetto di una maestosa matrona, col capo adorno di una corona turrita, seduta su un trono ai lati del quale stavano accovacciati due imponenti leoni, oppure su un cocchio trainato sempre da leoni (12); talora appariva anche con un leoncello in grembo.

Cibele, come tutte le dee della terra, appariva legata soprattutto alle cime montuose e il suo culto aveva luogo in origine sulle montagne, da cui trasse molti degli epiteti con i quali era indicata, o che accompagnavano il suo nome, come “Idaea”, dal monte Ida nella Troade (13), “Dindimene” (o “Dindimea”) dal monte Dìndimo che sorge presso Pessinunte, “Berecinzia”, -da Berecinto, altro nome dell’Asia Minore. Sul monte Sìpilo (l’odierno Manisa Dag = Monte di Magnesia, dalla città di Magnesia al Sipilo in Anatolia) si trovano poi i resti di una gigantesca statua rupestre di epoca ittita, citata anche da Pausania (Periegesi, III, 22, 4).

Al culto di Cibele nella religione frigia, e poi in quella romana, era strettamente connesso quello di Attis, che ne era il paredro ed era protagonista di un mito di passione-morte-resurrezione che lo fanno rientrare nel novero degli dei salvatori (come Osiride, Adone, Tammuz, Dioniso, e lo stesso Cristo) che incarnano i doni particolari della terra, indispensabili per la stessa esistenza umana (il grano, il pane, il dattero, il vino, ecc.) i quali nel simbolismo mistico da datori di vita fisica e di cibo materiale, divengono dispensatori di nutrimento spirituale e di vita eterna. Di questo mito sono note diverse varianti.

La versione più nota è quella tramandata da Pausania (Periegesi della Grecia, VII. 17, 9-12)-il quale espone la storia a proposito di un tempio di Cibele e Attis che sorgeva a Dyme, città dell’Acaia- e dall’apologeta cristiano Arnobio (Adversus Nationes, V, 5-7), il quale a sua volta sostiene di averla appresa da un certo Timoteo, definito “non ignobilem theologorum unum”. Nei due autori peraltro sono presenti delle differenze nei particolari della storia narrata. Zeus si era addormentato sulla sommità del monte Agdos in Anatolia; il monte per uno straordinario prodigio concepì e poi un essere demoniaco ermafrodito, dalla forza smisurata, dalla ferocia inudita e animato da una incontenibile furia, che distruggeva tutto quanto incontrava, e che dal nome della montagna dalla quale era nato fu chiamato Agdistis. Per porre fine ai disastri arrecati da quella creatura, gli dei decisero di evirare il mostro, al quale pertanto rimase solo la polarità femminile. Arnobio precisa che a compiere l’operazione sarebbe stato il dio Bacco, il quale per compiere la sua missione versò una notevole quantità di vino assai inebriante nella fonte ove Agdistis era solito abbeverarsi. Quando il mostro bevve l’acqua mescolata al vino, cadde in un sonno profondo e Bacco ne approfittò per legargli con un laccio i testicoli a un albero; quando si ridestò, nella foga del movimento fatto per alzarsi, si autoevirò. Dalla ferita fluì molto sangue che irrorò la terra all’intorno da cui spuntò una piantina, -un mandorlo (secondo Pausania) o un melograno (per Arnobio)-, il quale dopo essere cresciuto e diventato un albero rigoglioso, diede numerosi frutti. Una figlia del dio fluviale Sangario (odierno Sakarya in Turchia), Nana, ne colse uno e se lo mise in grembo. La mandorla, -o melagrana- però poco dopo disparve e la fanciulla rimase miracolosamente pregna.

Il padre di lei, adirato per quella gravidanza, che riteneva a torto dovuta a un peccato della figlia, la punì facendola rinchiudere in carcere dove avrebbe dovuto morire di fame, ma sua madre le portò in segreto della frutta e altro cibo. A tempo debito, Nana partorì un bimbo, che fu abbandonato sulle rive di un fiume -secondo un “topos” diffusissimo e attribuito a diversi personaggi mitici, leggendari e storici (da Mosè a Romolo e Remo, da Sargon di Accad a Ciro il Grande, a Seniramide)-, ma trovato poi da un caprone che lo curò e accudì (a detta di Pausania) ovvero raccolto da un pastore che lo nutrì con latte di capra (secondo Arnobio).

Gli fu imposto il nome di Attis proprio perché nella lingua frigia il caprone sarebbe chiamato “Attagos”, oppure perché in lidio “attis” significherebbe “aggraziato”: infatti la sua bellezza era tale che, una volta divenuto grande, Agdistis -che era ora un essere solo femminile-, se ne invaghì. Ella lo conduceva a caccia attraverso le selve, offrendogli abbondanti prede, e per questo Attis si vantava di esser un abile cacciatore; ma una volta inebriatosi con vini generosi, confessò che le sue prede erano un dono di Agdistis: per tale ragione a coloro che sono resi impuri dal vino non è lecito entrare nel santuario di Cibele.

In seguito Attis fu mandato a Pessinunte, capitale della Frigia, per sposare la figlia di re Mida. Mentre già si stava intonando l’inno imeneo (cioè l’inno nuziale), Agdistis, -che per quanto fosse ora solo femminile era rimasto una creatura assai feroce-, entrò all’improvviso nella sala del convito, adirata per quella che considerava un’infedeltà del suo amato e trasmise a tutti presenti una furiosa pazzia: Attis corse sotto un pino ed ivi si evirò. A seguito della ferita, il giovane Attis morì, ma dal suo sangue nacquero le viole: da qui l’uso di rivestire di ghirlande di viole i rami dei pini nei riti di Cibele.

Anche la vergine alla quale avrebbe dovuto unirsi in matrimonio, dopo aver ricoperto il suo promesso sposo con un mantello di lana, sopraffatta dal dolore per il triste destino di lui, si diede anch’essa la morte.

La Madre degli Dei portò nella sua grotta il pino sotto il quale Attis si era mutilato e insieme ad Agdistis si battè il petto girando intorno al tronco. Agdistis, pentita di quanto aveva fatto, implorò Zeus di restituire Attis alla vita, ma il sommo nume non esaudì la sua preghiera; tuttavia concesse che il corpo rimanesse incorrotto (che i capelli continuassero a crescere, che il dito mignolo perpetuamente si movesse, ecc.). Agdistis consacrò le spoglie di Atti a Pessinunte e lo onorò con riti annuali, fondando un apposito sacerdozio.

Da questo racconto si può supporre che Agdistis si possa considerare un “alter ego” di Cibele, della Madre Terra, in cui si manifestano i suoi caratteri tremendi e distruttivi, mentre a sua volta Nana, la madre di Attis, incarna anch’essa uno degli aspetti della Terra, quello misericordioso e materno, della vergine-madre che partorisce una divinità redentrice: in Nana sono da ravvisare senza dubbio l’In-Nanna sumerica, la Nanaia elamitica e urartea, l’Anahita persiana e armena, -la quale è madre del dio salvatore Mitra (la cui iconografia sia nei tratti sia nelle vesti frige ricorda molto quella di Attis)- (14).

CONTINUA NELLA TERZA PARTE

Note

1) Core (la “Fanciulla”), figlia di Demetra, fu rapita da Plutone, dio degli Inferi, che ne fece la sua sposa e la regina del regno delle ombre. In questa sua nuova funzione elle assunse il nome di Persefone e fu identificata con la Proserpina italica: questa divinità in pratica incarna le valenze sotterranee di Demetra, la fase di riposo e l’aspetto introiettivo della Terra, la grande madre a cui tutti gli esseri viventi ritornano dopo la morte, in cui perpetuamente si rinnova l’alternanza dei cicli della natura, delle stagioni e delle nascite, così che dalla fine di un ciclo ne rinasce un altro.

2) fin dai tempi più antichi il miele fu associato alla dolcezza della parola poetica ed è simbolo di nutrimento spirituale e di ispirazione divina come attestano i leggendari racconti relativi a numerosi poeti e filosofi (quali Omero, Saffo, Pitagora, Pindaro, Platone, Virgilio), secondo i quali poco dopo la loro nascita sciami di api ronzanti sarebbero accorse a depositare miele sulle loro boccucce per vaticinare l’uscita da esse del simbolico “miele” della poesia, -intesa anche e soprattutto come profezia e rivelazione- e della filosofia. Il miele, -e di conseguenza le api che lo producono-, è mezzo di illuminazione e strumento per comunicare con gli dei: non per nulla era un importante ingrediente della bevanda (il “ciceone”) che veniva assunta durante i misteri Eleusini.

3) Amaltea, nutrice di Zeus a Creta, per nascondere il piccolo alle cattive intenzioni di Crono ne aveva appeso la culla ad un albero ed aveva chiamato i Cureti (detti anche Coribanti affinché ne coprissero i vagiti con lo strepito do lance e scudi (si veda Igino, Fabulae, 139). Secondo un’altra tradizione invece Amaltea era la capretta stessa alle quali le ninfe Adrastea e Ida, figlie di Melisseo, avevano affidato il dio neonato (si veda Callimaco, Inno a Zeus, 48 e ss.; Biblioteca di Apollodoro, I, 1, 6). Ovidio per parte sua narra (Fasti, V, 111-118) che la naiade Amaltea aveva raccolto un corno spezzato della capretta che aveva allattato Giove e, dopo averlo riempito di frutti, l’aveva recato al dio, il quale a sua volta lo donò alle ninfe, promettendo loro che il magico corno avrebbe prodotto tutto quanto avessero desiderato. Una volta divenuto re degli immortali, Giove-Zeus ricompensò l’animale assumendolo in cielo con il suo corno, la famosa “Cornucopia”, come una stella, la più luminosa della costellazione dell’Auriga, detta appunto “Capella”. Secondo un altro mito, attestato anch’esso da Ovidio (Met. IX, 1-97), la “Cornucopia”, il corno della fortuna e dell’abbondanza, sarebbe invece uno dei corni che Eracle strappò al dio fluviale Achelòo, trasformatosi in toro, durante la sua lotta con lui nella contesa che ebbero per conquistarsi le grazie di Deianira, la quale fu poi la seconda moglie di Eracle. Per Apollodoro (Biblioteca, II, 7), che concilia le due versioni, Eracle restituì ad Achelòo il suo corno e ne ebbe in cambio quello di Amaltea.

4) nei miti teogonici la grotta è spesso il luogo della nascita o del ricovero di una divinità (si vedano Dioniso, Mitra, e anche Cristo).

5) scrittore greco del III secolo a. C., originario della città di Pàtara in Licia, -o, secondo altro, di Patre (Patrasso) in Acaia-. Le sue opere sono andate in gran parte perdute, am di esse sono riomasti frammenti e citazioni in altri autori.

6) tuttavia secondo la maggior parte degli autori nella fase più antica dell’umanità, l'”Età dell’Oro”,quando la Madre Terra offriva spontaneamente i suoi frutti, non v’era alcuna necessità di esercitare lavori più o meno faticosi e ciascuno si accontentava di soddisfare le sue esigenze, senza desiderare potere e ricchezza, gli umani praticavano un regime esclusivamente vegetariano (si vedano Esiodo, Le opere e i giorni, 109-126; Platone, Politico, 71-272; Ovidio, Met. I, 89-112; e altri). Fu solo nelle età successive che, con il progressivo decadere dell’uomo dall’originaria innocenza e il prevalere degli impulsi più egoistici ed aggressivi, essi cominciarono a nutrirsi anche delle carni degli animali.

7) questo poeta arcaico è rimasto celebre soprattutto per una composizione in trimetri giambici sul mondo femminile, in cui suddivide le donne in dieci categorie, che esemplifica attraverso la similitudine con animali e elementi naturali (scrofa, cagna, asina, puzzola, cavalla, scimmia, ape, terra e mare), della quale sono rimasti circa 200 versi, dei quali G. Leopardi fece una mirabile traduzione in italiano.

8) ricordiamo che anche il “Labirinto” di Creta deriva il suo nome dalla bipenne (“labrys”).

9) Il testo dedicatorio, a detta dello storico greco, era il seguente: “Questa offerta, o Afrodite, ti recò il comandante supremo Silla, che ti vide in sogno alla guida della sue legioni rivestita dell’armatura di Ares”.

10) le altre sei reliquie erano: la Quadriga di Veio; le ceneri di Oreste; lo scettro di Priamo; il velo di Iliona (una delle figlie di Priamo ed Ecuba); il Palladio di Troia; i dodici scudi sacri detti “Ancilia”.

11) non si confonda questa pietra nera con il “lapis niger”, il luogo del foro romano, così detto per la copertura in marmo nero, che secondo la tradizione sarebbe stato la sepoltura di Romolo, e nel quale si trova un’iscrizione mutila bustrofedica (cioè con le righe del testo disposte in modo alternato da destra a sinistra e da sinistra a destra) che è una della più antiche testimonianze della lingua latina; né con la pietra nera recata da Emesa da Elagabalo allorquando divenne imperatore; quest’ultima pietra, dopo l’uccisione di Elagabalo (o Eliogabalo) nel 222 fu rispedita ad Emesa, dove dal V secolo se ne perdono le tracce. Sembra però che dopo l’avvento dell’Islam, sia stata utilizzata nella costruzione di una moschea. Per alcuni fondamentalisti cristiani americani sarebbe questa la pietra portata alla Mecca e divenuta la sacra reliquia venerata dai musulmani (i quali per i suddetti fondamentalisti sarebbero dunque idolatri), ma essi non hanno addotto alcuna dimostrazione o indizio di quanto affermano. Tuttavia secondo la tradizione prevalente, Romolo non sarebbe perito come un comune mortale ma sarebbe stato assunto in cielo tra gli dei con il nome di Quirino durante un tempesta (T. Livio, Ab Urbe Condita., I, 16) o durante un’eclissi di Sole (Plutarco, Vita di Romolo, 27; quest’ultimo autore peraltro mostra di non credere a questa leggenda).

12) secondo un mito aggiunto in epoca ellenistica i due leoni sarebbero Atalanta ed Ippomene (o Melanione). Com’è noto Atalanta aveva sfidato i pretendenti alla sua mano ad una gara di corsa: chi fosse riuscito a vincerla, sarebbe divenuto suo sposo. Poiché la fanciulla era velocissima, era pressoché impossibile superarla. Allora Ippomene ricorse ad stratagemma: durante la corsa lasciò cader dietro di sé tra mele d’oro donategli da Afrodite; Atalanta attratta dalla bellezza e preziosità dei frutti, si fermò a raccoglierli e così consentì a Ippomene di arrivare per primo. Tuttavia a causa dell’ingratitudine di Ippomene, Afrodite si adirò con lui e per castigo gli ispirò una malsana eccitazione che lo indusse a concupire la moglie proprio in un tempio di Cibele e a profanarne così la santità. Per questo la dea indignata trasformò i due in leoni e li aggiogò al suo carro (si veda Ovidio, Metamorfosi, X, 560-704). Secondo Igino, (Fabulae, 185) invece, la profanazione avvenne nel tempio di Giove.

13) poiché un monte Ida esisteva pure a Creta, e in una grotta di tale monte fu allevato il piccolo Zeus per celarlo alle brama antropofaghe di suo padre Cronos, questa circostanza favorì l’assimilazione e poi l’identificazione di Rhea, la madre di Zeus e degli altri dei olimpici di prima generazione, con Cibele, entrambe adorate su un monte di nome Ida e “grandi madri”.

14) peraltro secondo alcune versioni del mito Mitra nacque direttamente da una pietra (la “petra generatrix”), ovvero da un uovo di pietra; ma in effetti tra le due versioni non vi è poi una grande differenza di significato, poiché il dio della luce (fisica e spirituale) proviene sempre dalla Terra Madre, che sia vista in forma grezza, o personificata in una divinità.