Nel “Carmen de Ave Phenice”, un poemetto costituito da 85 distici elegiaci, opera di Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio (250-320 circa), -anche se alcuni mettono in dubbio questa attribuzione-, il mito della Fenice, che abbiamo visto modificarsi ed arricchirsi in vario modo passando dalla tradizione e dalla religione egizia a quella greco-romana, appare nella sua forma compiuta quale rimarrà nelle cultura medioevale e moderna. Da un lato esso riassume infatti tutti gli elementi e i particolari che gli autori classici avevano attribuito al divino volatile, evidenziandoli e sviluppandoli come non era mai stato fatto prima, dall’altro recupera nettamente il significato religioso e il simbolismo mistico che aveva la Fenice presso gli Egizi, caricandolo e trasfigurandolo con nuove sfumature ed inediti significati, alla luce sia della fede cristiana, sia del monismo solare largamente diffuso nel III e IV secolo, sia del neoplatonismo misticheggiante che furono gli avversari, ma nello stesso tempo i mediatori tra la cultura e la spiritualità classiche e dei “Gentili” in genere e quella cristiana.

Questo poemetto è così suddiviso: nei versi 1-31 è esposta una descrizione del luogo dove dimora abitualmente la Fenice; nei versi 32-62 il poeta ci parla del comportamento della Fenice che all’alba saluta il Sole nascente e del suo meraviglioso canto; nei versi 63-122 si narra della morte e della rinascita del sublime pennuto e del suo volo a Eliopoli; nei versi seguenti fino al 150 Lattanzio ci dà una descrizione completa e accurata dell’aspetto fisico della Fenice; nell’ultima parte dal verso 151 il poemetto si conclude mostrando il grande e magnifico volatile che percorre i cieli circondato dagli stormi festosi degli altri uccelli e con le lodi della Fenice simbolo della vita eterna.

Il luogo dove la Fenice trascorre la sua vita millenaria -poiché secondo Lattanzio ciascuna delle incarnazioni del grande uccello dura mille anni, come è detto nel verso 60-, è una rigogliosa selva posta nell’estremo oriente in prossimità del punto ove sorge il Sole, che gode un clima mite e luminoso, pieno di alberi svettanti dalle fronde sempreverdi, che recano frutti incorruttibili, e costellata di amene radure, in mezzo al quale sgorga una viva sorgente, ove all’alba la Fenice si bagna e beve prima di elevare le sue lodi al Sole.

Questo luogo beato è sito sopra un altopiano privo di asperità e di dislivelli, ma ben più elevato dei più alti monti esistenti sulla Terra. Nella descrizione che il poeta ne fa, con versi densi di reminiscenze virgiliane, esso si palesa come una plaga fortunata, un giardino di delizie, come quello delle Esperidi, -del quale abbiamo già trattato-, i Campi Elisi o il biblico Eden, con la differenza che mentre questi ultimi si trovano nell’estremo occidente, il Paradiso ove dimora la Fenice è collocato all’estremo oriente, nelle immediate adiacenze del luogo ove il Sole sorge ed inizia il suo quotidiano cammino per illuminare e vivificare la terra.

Dopo il bagno mattutino, ella vola su alto albero, e ivi dopo aver contemplato il roseo bagliore dell’aurora, comincia a intonare la sua meravigliosa canzone con la quale saluta il Sole, con una voce così dolce e melodiosa che né il canto degli usignoli o dei cigni morenti, né il suono dei flauti o delle lira potrebbero uguagliarla. A quando al vespro il carro del Sole dopo aver percorso tutta la volta celeste tramonta avendo compiuto la sua opera quotidiana, la Fenice per tre volte lo applaude con un battito d’ali e in muta venerazione reclina il suo capo crestato.

Quando dopo aver trascorso in tal modo mille anni sente venirle meno le forze, per recuperare una nuova esistenza, lasciata la sua foresta, e i luoghi incontaminati che sono il suo tempio, si dirige nel nostro mondo, dove, -a differenza del suo- la morte regna sovrana (“”tunc petit hunc orbem, mors ubi regna tenet”, v.64). Con il suo volo rapido e maestoso giunge in Siria, -alla quale ella stessa aveva dato l’antico nome di Fenicia- dove cerca segreti e solitari recessi in cui trovi una remota selva; e lì in cima ad una palma (1) costruisce il suo nido, che è nello stesso tempo anche un sepolcro.

Come tramandato dagli altri autori che hanno parlato del mitico volatile, per edificare il nido nel quale avverrà la sua morte e risurrezione, la Fenice raccoglie in grande quantità balsami e aromi, che sono qui elencati: cinnamomo, balsamico amomo, delicata cassia, flessibile acanto, lacrime d’incenso, spighe di nardo e soprattutto mirra dalle mirabili e molteplici virtù. Queste erbe ed essenze sono le stesse già citate da Ovidio e delle quali abbiamo trattato analizzando il brano delle “Metamorfosi” dove si parla della Fenice, indicandone anche la probabile identificazione qualora essa non sia certa. Nella versione di Lattanzio ad esse viene aggiunto l’acanto, che in effetti non è una pianta aromatica e resinosa, ed nota soprattutto per aver ispirato la forma del capitello corinzio. Perché dunque il poeta l’ha inserita tra i costituenti del nido della Fenice? a parte il suo tenue profumo (“olentis vimen achanti” canta nel verso 85), è assai probabile che l’acanto -Achantus spinosus e Achantus mollis (2)- sia qui presente per il fatto di essere simbolo fin da tempi remoti di verginità, di resurrezione e di immortalità.

Secondo una leggenda riferita da Vitruvio (De Architectura, IV, 9, 1-10), la nutrice di una fanciulla di Corinto spentasi poco prima delle nozze aveva deposto sulla tomba di lei un “kalathos”, ovvero un cestino che conteneva gli oggetti e i giocattoli che ella più aveva amato in vita, ricoprendolo con una tegola quadrata, al fine di nasconderne il contenuto e di prevenire eventuali furti. Per un fortuito caso, sotto il paniere si trovava una radice di acanto, che, venuta la primavera, diede vita ad una rigogliosa pianta, che però non trovando spazio sopra la radice, si sviluppò intorno al kalathos, circondandolo completamente con cespo vigoroso che giunse a sollevare la tegola che lo ricopriva. Il famoso architetto e scultore Callimaco (3), -da( non confondere con il poeta Callimaco di Cirene (310-240 a. C.)-, trovandosi a passare in quel luogo, notò quella strana pianta che avvolgeva il cestino e tale visione gli ispirò l’idea del capitello corinzio, cosi detto dal luogo ove sarebbe stato inventato in seguito all’idea di Callimaco.

Adagiatasi quindi nel nido, la Fenice ricopre altresì le sue membra di balsami e i profumi e aspetta che il calore solare accenda il nido imbevuto di tali essenze e il suo stesso corpo, che dunque arde tra le fiamme fino ad essere ridotto in cenere. Come già abbiamo accennato, questa è la prima volta che si parla in modo esplicito dell’autoimmolazione del mistico volatile tra le fiamme, poiché le testimonianze precedenti riportano che la Fenice si spegneva nel suo nido intriso di aromatiche essenze, soprattutto di incenso e di mirra, e che da un uovo da lei deposto o da una sorta di larva che si sviluppava dal suo corpo esanime rinasceva la nuova creatura, e che quest’ultima recato il nido con le spoglie del genitore a Eliopoli, gli dava fuoco sull’ara del tempio, ma senza mai affermare che ella si costruisse un rogo da sé stessa dove si sarebbe incenerita per far nascere la sua nuova incarnazione.

Dal mucchietto delle ceneri rimaste dal rogo, che si conglobano in una specie di bozzolo, si sviluppa un animaletto informe, privo di arti, che però cresce rapidamente, e dopo un tempo stabilito, -ma non indicato con esattezza dall’autore-, rotto l’involucro entro cui si trovava, esce dal guscio come un pulcino ma già nell’aspetto che aveva la Fenice dalla quale aveva preso vita.

Non si nutre di alcun cibo terrestre, né deve essere aiutata o imboccata da alcuno, ma succhia le gocce di nettare e di ambrosia che scendono all’uopo dal cielo stellato: in tal modo si alimenta il divino volatile fino a che non sia divenuto adulto.

Allora, così come viene narrato dagli autori precedenti che nelle loro opere hanno trattato di questa mirabile creatura, raccolte le reliquie e le ceneri del genitore e modellatele in una forma opportuna con incenso e mirra, parte alla volta di Eliopoli trasportando con le zampe quel pio fardello.

Segue poi la descrizione del nobile e straordinario aspetto della Fenice, di gran lunga il più lungo e ricco di particolari di tutta la letteratura antica, un vero pezzo di bravura, che ricorda molto gli epigrammi “ecfrastici” della poesia alessandrina (4), dal verso 125 al 150:

“Tale è la colorazione delle piume a chi l’osservi in fronte,/ Quale la sfumatura del rubino che le stelle del Cancro infondono alle bucce delle melagrane mature,/ Quale il rosso scarlatto di cui si riveste dei campi il papavero/ Allor che Flora distende il suo lieto strascico sulla Terra:/ Di splendidi colori rifulgono la sua gola e il suo petto,/ Il capo e la nuca per sfavillante bellezza suscitano meraviglia./ La coda, impreziosita di aurei riflessi, è costellata di purpurei ocelli./ L’eterea Iris volle ornare le penne delle sue ali coi colori dell’arcobaleno tra le nubi che si dileguano stanche./ L’eburneo becco rimembra a un tempo lo sfavillio del lucente diamante e del verde cristallino dello smeraldo./ I suoi occhi li crederesti una coppia di gemme (5) dalle quali una luce emana fiammante./ Intorno al capo un nimbo radiato risplende a somiglianza di quello di Febo;/ Le zampe ricoperte di auree squame, ma terminanti con unghie di roseo lucore./ La sua figura insomma appare partecipe e dello splendore metallico del Pavone e del fulvo e scarlatto fulgore dell’Uccello del Fasi (6./ Per dimensione ella eguaglia l’animale, aereo o terrestre egli sia, che i deserti d’Arabia percorre (7),/ ma non è lenta nel cammino quanto usano essere gli uccelli di robusta corporatura/ i quali dalle grande mole appesantiti devono incedere a corti passi:/ veloce e agile quant’altri mai ella anzi è, e piena di regale dignità” (traduzione di Tammuz).

Nell’insieme questa descrizione, piena di immagini preziose, si avvicina, ma con alcune importanti differenze, alle notizie date da Plinio /Nat. Historia, X, 3), sebbene queste ultime siano assai più sintetiche: “Aquilae narratur [Phoenix] magnitudine, auri fulgore circa colla, cetero purpureus, caeruleam roseis caudam pinnis distinguentibus, cristis fauces,caputque plimeo apice honestante” (Si narra che la Fenice sia grande quanto l’Aquila, rifulga intorno al collo di aureo colore ,mentre il resto del suo piumaggio sia di purpureo scarlatto, con la coda di profondo azzurro costellata di rosee piume, la gola adorna di caruncole e il capo impreziosito da un ciuffo di penne).

Notiamo che nella versione di Lattanzio il paradisiaco pennuto è dotato di una gamma di colorazioni più ampia, che gli conferiscono un aspetto suggestivo e quasi fiabesco, anche se, come afferma esplicitamente il nostro, presenta somiglianze con il Pavone e d il Fagiano, salvo che nelle dimensioni, che dovrebbero essere superiori. Assai significativo il particolare del nimbo. che si irradia dal capo della Fenice, e che dichiara senza ombra di dubbio il carattere divino dell’uccello. Il nimbo (8) era riservato alle divinità, in specie quelle di carattere solare o lunare (Helios, Apollo, Mithra, Artemide, ecc.), -nelle cui rappresentazioni si aggiungeva spesso a una corona radiata o altri attributi-, sebbene dal II secolo appaia talvolta anche nell’effigie di alcuni imperatori. Abbiamo visto che già nelle raffigurazioni egizie la testa della Fenice era adorna di un luminoso chiarore e/o della corona “atef”, appariva quindi dotata di attributi divini, ed ora nel nuovo clima spirituale ove si mescolavano cristianesimo, mitraismo e neoplatonismo, torna a mostrarsi quale simbolo insuperato di resurrezione e di eternità.

Anche nell’iconografia del IV e V secolo il nimbo circonda sempre il capo della Fenice, che però a dispetto delle descrizioni dei poeti e trattatisti, nell’insieme ricorda più un trampoliere, con zampe e collo lunghi, che non un pavone o un fagiano; quindi anche sotto questo aspetto si direbbe che vi sia stato un recupero della più antica tradizione egizia.

Infine il poeta negli ultimi versi dell’opera, dal 151 in poi, ci mostra il trionfale arrivo della Fenice in Egitto, dove nel suo volo maestoso è circondata da uno stuolo festante di altri uccelli, che sembrano riconoscere in lei il loro sovrano, e la seguono fino nelle più pure plaghe dell’etere luminoso, da lì poi la fenice fa ritorno al luogo ove abitualmente dimora. Lattanzio precisa altresì che gli Egizi non mancano di incidere su una lastra di marmo del tempio la data di ciascuna visita della Fenice. Poiché tuttavia di questo tempio non rimasto pressoché nulla, -come di quasi tutti gli edifici e i monumenti siti nella zona del Delta del Nilo, che essendo umida, e non secca come le aree desertiche, non ha consentito ad essi di conservarsi, una volta abbandonati-, queste iscrizioni non ci sono note. L’accenno agli stormi di uccelli festosi che accompagnano e seguono la Fenice nel suo volo nei cieli tra l’Arabia e l’Egitto riprende quanto già aveva scritto Tacito nel VI libro degli “Annales” e conferma la tradizione riportata nei più antichi e venerabili testi egizi.

Il poemetto si conclude con le lodi della Fenice, alla quale Dio stesso concesse il dono di nascere da sé stessa, che, sia ella maschio o femmina, o entrambi, o né l’uno, né l’altro, non conosce alcun connubio carnale; il solo suo amore è la morte, he per lei è rinascita, da un tempo figlia e genitrice di sé stessa con il beneficio di una morte apparente consegue l’eterna vita. La Fenice appare quindi, oltre che come simbolo della resurrezione e dell’eternità, quale emblema della purezza assoluta e incontaminata da qualsivoglia bassezza mondana, insita nella luminosità solare

Ma torniamo all’inizio del poemetto: abbiamo visto che la posizione del luogo sacro dove vive la fenice è indicato con una perifrasi astronomica: esso trovasi dove Sole sorge all’equinozio di primavera, e quindi esattamente all’est. Più oltre, nei versi 55-57 si dice che ella scandisce ciascuna ora del giorno e della notte emettendo suoni di tale soavità e nello stesso tempo potenza che lingua umana non potrebbe descriverli, nonché riprodurli. In altre parole il divino uccello si comporta anche come un vivente orologio e come il Sole, del quale è sacerdote e profeta, del quale conosce tutti i segreti (“Antistes luci nemorumque verenda sacerdos/ Et sola arcanis conscia, Phoebe, tuis” -venerabile sacerdote e custode del tuo sacro bosco,/e solo essere partecipe, o Febo, dei tuoi segreti-), egli è misuratore e nel contempo creatore del tempo. E questo ci ricorda che nel capitolo XVII del “libro dei Morti”, -come abbiamo visto in precedenza-, Ra di cui la Fenice-Bennu è l’incarnazione terrena, proclamava di conoscere il Ieri e il Domani -e di essere quindi signore del tempo-.

Il legame della Fenice con i fenomeni astronomici, ed in particolare con i solstizi e gli equinozi, e di questi a loro volta con Osiride è attestato nella civiltà egizia fin dai tempi antichi, così come il fatto che la rinascita della Fenice sia un’immagine della resurrezione di Osiride. Già nel capitolo 125 del “Libro dei Morti” quest’ultimo afferma di rinascere come Fenice nella città di On (Eliopoli) e si identifica con il Duplice Leone, che riunisce in sé Ieri e Domani, Horo e Ra, ed è il simbolo della ricorrente successione dei cicli solari ai quali a sua volta presiede Osiride nell’ipostasi della Fenice. Questa identificazione è poi riportata e confermata da vari autori più tardi, tra i quali Cheremone di Naucrati (10-80), sacerdote e bibliotecario del Serapeo di Alessandria, nonché filosofo stoico,-che fu anche uno dei precettori di Nerone dal 49-, che aveva scritto sull’argomento un’opera assai reputata, della quale peraltro rimangono solo frammenti e citazioni in altre opere successive, soprattutto in quelle di Horapollo. Egli afferma che le visite della Fenice ad Eliopoli, e dunque le sue rinascite, avvenivano ad intervalli di 7006 anni. Horapollo di Nilopilo, erudito vissuto al tempo dell’imperatore Zenone (474-491), -ma che per alcuni sarebbe da identificare con un grammatico omonimo del IV sec.-, in una sua opera sui geroglifici egiziani, intitolata “Hieroglyphica”, e in particolare nei capitoli 34 e 35 di essa, sostiene che la Fenice è una manifestazione del sole “dai molti occhi” e riporta una grafia tarda del nome di Osiride costituita da un occhio e da uno scettro.

Da qui l'”occhio della Fenice”, che rappresenta l’illuminazione consapevole di Osiride, il quale risorgendo incarna il rinnovamento ciclico degli astri, intrinseco al periodo solstiziale della fenice di cui si parla in un frammento di Cheremone. Quanto alla durata di tale periodo, Horapollo si attiene però alla versione più comune che fin da Erodoto la stabilisce in 500 anni. Peraltro come sappiamo da Claudio Eliano (si veda il brano del “De Natura Animalium” che abbiamo citato nella parte precedente della trattazione) la durata degli intervalli tra un’apparizione e l’altra della Fenice e quindi la data del suo prossimo ritorno erano in Egitto argomento di accanite dispute tra i sacerdoti.

Nel trattato in due libri sui geroglifici di Orapollo si parla della Fenice in due capitoli del primo libro e in uno del secondo, che trascriviamo di seguito (nella traduzione di F. Crevatin e G. Tedeschi, Napoli, 2002):

I, 34: “Quando (gli Egizi) vogliono rappresentare l’anima che per lungo tempo rimane in questo mondo, oppure l’inondazione, disegnano l’uccello Fenice. L’anima, perchè questo animale è il più longevo tra quelli esistenti al mondo; l’inondazione perchè la Fenice è simbolo del Sole e nulla al mondo è maggiore di Lui. Il Sole infatti tutto sovrasta e tutto scruta; per questo motivo è stato chiamato ‘colui che ha molti occhi'”;

I, 35: “E per indicare chi torna in patria dopo una lunga permanenza in un paese straniero, disegnano di nuovo l’uccello Fenice. Questo animale quando il tempo di sua morte sta per coglierlo, dopo un periodo di 500 anni, torna in Egitto e, dopo aver assolto il debito contratto con il destino all’interno dell’Egitto, qualora riesca a giungervi prima, riceve mistici onori funebri, e quanti onori sono tributati agli altri animali sacri dagli Egiziani, questi devono essere resi anche alla Fenice. Si afferma che gli Egiziani più di tutti gli altri godano del Sole, poiché il Nilo straripa secondo essi per effetto del calore emanato da questo dio…”;

II, 57: “Quando vogliono rappresentare la rivoluzione siderea di lunga durata disegnano l’uccello Fenice. Quando questo è generato si verifica un rinnovamento di tutte le cose: infatti nasce in questo modo: allorché… sta per morire, precipita al suolo e l’urto violento gli provoca una ferita e dal sangue che scorre da essa nasce un’altra Fenice. Quest’ultima, non appena le spuntano le ali, si dirige col suo genitore ad Eliopoli… Lì giunte, la grande muore al levare del Sole. Dopo la morte della sua genitrice, il piccolo ritorna nella terra natia, mentre i sacerdoti egiziani seppelliscono la Fenice defunta”.

Come si vede, nel testo di Orapollo viene riferita una nuova e inedita versione della nascita della Fenice, che si formerebbe dal sangue perso dalla Fenice precedente; di questa versione, a quanto mi risulta, non esiste alcun riscontro o parallelo in altri testi. E’ difficile dunque stabilire donde tale teoria provenga, ma senza dubbio poiché Horapollo è un autore assai tardo, che scrive quando ormai le tradizioni e le credenze egizie erano in declino e non se ne comprendeva più il più autentico e profondo significato, essa non risale ad epoca remota e forse

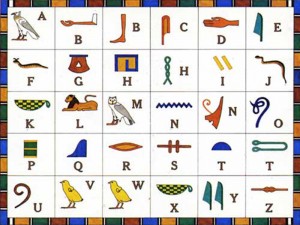

Ed in effetti il significato che l’erudito attribuisce la geroglifico che rappresenta la Fenice, -un uccello trampoliere con un ciuffo bifido di penne in testa, e che suona “BJN.W”-, deriva probabilmente da un assimilazione di questo segno pittografico con l’immagine dell’anima (il BA), rappresentata come uccello con testa umana, tanto più che come si è detto la Fenice è l’incarnazione del BA di Ra, di cui era anche l’emblema, e nella Bassa Epoca e in quella ellenistico-romana veniva talvolta impiegato per indicare in maniera diretta lo stesso RA. Notiamo altresì che i segni di tipo alfabetico, ovvero i “fonogrammi”, usati per completare il nome della Fenice, quando si voglia indicare l’uccello in quanto tale sono la gamba (B), il segno delle onde (N), e la quaglia (W). Da qui può derivare il significato di inondazione, inoltre tra i segni che indicano il verbo “inondare” ricorre anche un volatile che per quanto non sia la Fenice, in effetti le assomiglia, e quindi può essere stato confuso con essa.

Quanto alla “rivoluzione siderea di lunga durata” si intende il “Grande Anno” (detto anche impropriamente “Anno Platonico”), ovvero il periodo di circa 25.980 anni (ma che in vero non ha durata costante, poiché può variare da 24.000 a 27.000 anni) nei quali si compie una rivoluzione equinoziale, in seguito alla quale il punto vernale, dopo aver attraversato tutta l’eclittica, torna alla posizione iniziale, che per convenzione è il rimo grado dell’Ariete.

L’opera di Horapollo, che era stata scritta in copto, e poi tradotta in greco da un certo Filippo, fu riscoperta nel 1419, e fu anche tradotta in italiano nel Rinascimento, -in particolare si ricorda la traduzione completa di Pietro Vasoli da Fivizzano, stampata a Venezia nel 1548-, contribuendo a ravvivare l’interesse per l’antico Egitto, che era conosciuto solo attraverso la testimonianza degli autori greci e latini e di opere di età romana e bizantina, scritte in greco o in copto, e che mescolavano molti elementi ellenistici all’autentica civiltà egiziana, interpretando la religione della Terra del Nilo alla luce della filosofia greca, in particolare pitagorica e platonica. Horapollo mostra una discreta conoscenza della scrittura egiziana, ma spesso sbaglia quando espone le ragioni per le quali attribuisce a ciascun segno da lui preso in considerazione un certo significato.

In effetti già nell’età romana la conoscenza e la comprensione dei geroglifici si andava smarrendo, tanto che solo una parte dei sacerdoti era in grado di comprenderli e di usarli correttamente. Proprio per questa ragione alla più antica e affascinate delle scritture egizie fu dato il nome di “Geroglifici” (Hieroglyphica”; “hierogliphyca grammata”) ovvero “segni sacri (o sacerdotali)” che sembra sia stato usato per la prima volta dall’apologista cristiano Clemente di Alessandria nella sua opera di carattere enciclopedico “Stròmata” (“Tappeti”), V, 4, 20. L’impiego di tali segni solo da parte della gerarchia sacerdotale, -ricordiamo tra l’altro che quella geroglifica era una scrittura esclusivamente epigrafica, i cui caratteri venivano incisi o dipinti su pareti e altri supporti architettonici, nonchè su statue ed altri oggetti, mentre sul papiro e su altre materie scrittorie erano usate le scritture ieratica e demotica (derivate dalla stesura semplificata e corsiva dei geroglifici stessi)- accreditò l’idea che essi non fossero semplici segni grafici, ma avessero un contenuto recondito e fossero simboli della religione egizia, la cui comprensione era riservata a ristrette cerchie iniziatiche (9).

Sulla base dell’opera di Horapollo venne formulata l’interpretazione dei geroglifici esposta dal gesuita tedesco Athanasius Kirker (1601-1680) nel terzo libro della sua opera “Oedipus Aegyptiacus”, pubblicata a Roma tra il 1652 e il 1654, che vedeva in quegli enigmatici segni l’espressione della scienza sacerdotale egiziana ed attribuiva loro un significato misterioso ed esoterico. Quest’opera fu il testo di riferimento in materia di antichità egizie fino a che con l’autentica decifrazione della scrittura geroglifica operata da J. F. Champollion e con le grandi campagne di scavo del XIX secolo si ebbe finalmente una conoscenza più esatta e approfondita della civiltà e della lingua dell’antico Egitto.

CONTINUA NELLA SESTA PARTE

Note

1) come abbiamo già detto in precedenza secondo Lattanzio il nome greco della palma. “Phoenix” deriverebbe proprio dal nome dell’uccello; ma in effetti l’etimologia considerata più probabile di tale nome è quella che abbiano indicato all’inizio della quarta parte, ovvero dal termine che indicava un motivo decorativo di origine fenicia, poi esteso alla pianta che l’aveva ispirato.

2) il nome Acanto deriva dal greco “àkanthos” spinoso, irto. Di questo genere botanico esistono diverse specie diffuse nelle regioni temperate. Nell’area mediterranea si trovano principalmente l’A. spinosus, dotato di spine, prevalente in Grecia e coste dell’Asia Minore, e l’A. mollis, senza le spine, presente nell’Italia meridionale. Entrambe le specie sono però ora piuttosto rare, anche perché prediligono ambienti ecologicamente incontaminati, divenuti purtroppo assai rari. Nella medicina e nella farmacopea antica si utilizzavano le foglie di acanto per preparare infusi lenitivi delle infiammazioni intestinali e quale unguenti emollienti e cicatrizzanti.

3) Callimaco, detto “Katatechnos” (perfezionista), attivo negli ultimi decenni del V secolo, originario forse di Atene forse di Corinto,

4) la poesia “ecfrastica”, diffusa soprattutto tra gli epigrammisti di età ellenistica, indica propriamente componimenti che descrivono, spesso in forme preziose e con termini ricercati, manufatti quali opere d’arte, gioielli, scudi, ecc.; ma talora anche la descrizione di esseri viventi può rientrare in questo genere di poesia.

5) nel testo il poeta scrive “geminos… hyacinthos”; ma talvolta i nomi con i quali Greci e Romani designavano diversi generi di pietre preziose non corrispondono all’equivalente nome italiano e non sempre è possibile identificare con certezza le pietre (anche perché non esistendo una classificazione mineralogica spesso venivano accomunate gemme con caratteristiche simili ma non dello stesso genere). Con il nome “giacinto” si indica attualmente una varietà rosso-arancio di zircone, -peraltro ora poco impiegata in gioielleria-; ma talvolta i traduttori di opere antiche ritengono che con il termine “hyacinthos” si indicasse una pietra dal colore azzurro violaceo, simile a quello del fiore omonimo, e quindi l’identificano nell’ametista comune (quarzo violetto) o orientale (corindone violaceo) o in altra pietra di simile tonalità, come l’alessandrite. A mio parere dall’insieme della descrizione direi che il colore degli occhi della Fenice dovrebbe tendere al rosso, e quindi sarei propenso a credere che le gemme a cui vengono paragonati sia il giacinto nell’accezione moderna.

6) si tratta ovviamente del Fagiano (Phasianus colchicus), così chiamato infatti dal nome del fiume Phasis, che si trova tra l’ Asia Minore e la regione del Caucaso, presso le cui rive questo uccello Galliforme della famiglia dei Fasianidi viveva in gran numero di esemplari. In effetti in Italia non è una specie autoctona, ma vi fu importata dagli antichi Romani. E’ possibile peraltro che qui si intenda non il Fagiano comune, ma il Fagiano dorato (Chrysolophus pictus), originario dell’Asia centrale e della Cina occidentale, dai colori assai più vivaci e con un lungo ciuffo di piume sul capo

7) intende ovviamente lo Struzzo.

8) il nimbo è un disco luminoso dai contorni ben definiti e di uniforme gradazione di colore che circonda il capo di esseri divini o semidivini. Non deve essere confuso con l’alone, che è un chiarore sfumato, e con l’aureola, che è un cerchio più o meno sottile.

9) com’è noto i segni della scrittura geroglifica egizia (e pure di altre scritture geroglifiche, come quella ittita) si dividono in “pittogrammi”, che indicano un oggetto, un evento o un’azione (e quindi un verbo), in genere concreto; e in “fonogrammi”, che indicano suoni, sia singoli, alfabetici (e in tal caso corrispondono alle nostre lettere dell’alfabeto), sia sillabici, -cioè sillabe, unione di consonanti e vocali-. Questi ultimi sono usati per indicare sostantivi e aggettivi astratti e parti invariabili del discorso, ed esprimere le relazioni morfologiche e sintattiche tra le parole; inoltre per chiarire il significato dei pittogrammi, -che può essere polivoco (materiale o simbolico)-: in tal caso vengono definiti “complementi fonetici”.