A quanto afferma Diogene Laerzio nella sua famosa opera sulla vita e le dottrine degli antichi filosofi (VIII, 1, 30-32), Pitagora concepiva l’anima come articolata in tre parti ben distinte: mente (Nous), intelletto (Phrenes, lett. “pensieri”) e animo passionale -emozione- (Thymòs), delle quali la prima -mente- e la terza -emozione- si trovano in tutti gli esseri viventi e sarebbero mortali, mentre le “phrenes”, cioè il pensiero logico-razionale sarebbe proprio solo dell’uomo,

Il dominio dell’anima si estende dal cuore fino al cervello; la parte di essa che ha sede nel cuore è l’animo passionale, l’emozione, mentre le altre due sono legate al cervello. Le sensazioni sono stille che emanano dalle parti dell’anima. L’anima sarebbe alimentata dal sangue, e le sue facoltà sono paragonate a soffi di vento (“tous dè lògous psichès anèmous einai”). I legami (“desmà”) dell’anima sono le vene e le arterie; ma quando essa aumenta il suo vigore e, isolatasi in sé stessa, si trova in uno stato di quiete, allora diventano suoi legami i pensieri e le opere (“tous lògous kai ta erga”).

Una volta che sia sbalzata dal corpo non abbandona la terra, ma continua a vagare nell’aria in forma simile a quella del corpo che essa aveva abitato. Il dio Hermes è il ministro delle anime e per questo egli è detto la Guida, il Custode, l’Abitatore della Terra, poiché conduce le anime ormai uscite dai corpi, e che provengono sia dalla terra, sia dalla superficie terrestre sia dai mari, verso l’al di là. Le anime pure sono trasportate nel più alto dei luoghi celesti, mentre le impure non solo non possono accostarsi a quelle immacolate, ma neppure si appropinquano le une alle altre, ma vengono legate dalle Erinni con vincoli indissolubili.

Tutto l’aere è pieno di anime e sono esse reputate dagli uomini demoni ed eroi che inviano i sogni e i presagi di malattie e non solo agli umani, ma pure alle mandrie e a tutti gli altri animali; ed è per esse che si celebrano le cerimonie di purificazione e di espiazione, e tramite i loro segni operano gli indovini. Ma la cosa più importante per l’uomo è poter persuadere l’anima a scegliere tra il bene e il male. Beati sono coloro che hanno ricevuto in sorte un’anima buona (cioè per naturale inclinazione predisposta al bene), poiché di per sé l’anima è instabile e tale da non mantenersi mai ferma nel medesimo pensiero o intenzione. Dunque il fine della vita è quello di praticare il bene e di rifuggire il male, così che l’anima possa definitivamente mondarsi ed ascendere allo stato etereo nelle vette celesti.

Possiamo osservare che l’esposizione del pensiero pitagorico che si trova nell’opera di Diogene Laerzio, -invero assai sintetica-, si distacca in parte da quella più spesso tramandata: infatti se la parte immortale dell’anima, -la “phren” o le “phrenes”,- è esclusiva dell’uomo, non si capisce come potrebbe dopo la morte “trasmigrare” in altri corpi animali. E tuttavia la dottrina, attribuita a Pitagora, della “trasmigrazione” o della “rinascita” anche in corpi diversi da quelli umani è riaffermata in diversi passi dello scrittore. Secondo il Laerzio poi il filosofo di Samo aveva bensì proibito l’uccisione di animali e il consumo di carne, ma tale precetto avrebbe avuto lo scopo di indurre i suoi discepoli ad una vita frugale e morigerata; nondimeno egli dice ancora (VIII, 1, 21) che Pitagora rifiutava i sacrifici cruenti e venerava soltanto gli altari non contaminati dal sangue.

Si deve invero considerare che è difficile stabilire quale fosse l’autentica dottrina di Pitagora, poiché le notizie sia sulla sua vita, sia sui suoi insegnamenti risalgono per lo più a fonti assai tarde e di certo gli elementi principali e più caratterizzati del pensiero pitagorico sono stati elaborati nelle forme a noi note dai suoi discepoli in epoca successiva alla sua scomparsa. Da qui le oscillazioni e le incoerenze che si riscontrano nelle opere biografiche scritte sul filosofo di Samo (come le vite di Diogene Laerzio, di Porfirio e di Giamblico): tra di esse, oltre a quelle già rilevate sopra, il contrasto tra il regime dietetico strettamente vegetariano attribuitogli in alcuni passi e la proibizione del consumo di carne limitata solo a certi animali in altri; la condanna assoluta dei sacrifici cruenti e per contrario il fatto che pure lui, sebbene in poche occasioni, avrebbe offerto sacrifici di vittime animali (che sarebbero state di polli e porcellini). In effetti queste contraddizioni si potrebbero spiegare con un’evoluzione del pensiero di Pitagora, il quale da una concezione che riservava al solo essere umano l’anima intellettiva (o “spirituale”) immortale, e di conseguenza le possibilità di rinascita, sarebbe passata ad una più universale in cui il principio spirituale appartiene anche agli altri animali (o forse questa linea di sviluppo sarebbe stata portata avanti dai seguaci della sua scuola, che l’avrebbero attribuita al maestro).

La tripartizione dell’anima sembra precorrere quella, ben più nota, teorizzata più tardi da Aristotele tra “anima vegetativa”, “anima sensitiva” e “anima intellettiva”, ma non le corrisponde puntualmente: infatti nella concezione pitagorica non è contemplata l'”anima vegetativa”, -sebbene nell’energia vitale del sangue del quale l’anima si nutre possa ravvisarsi in qualche modo il sostrato detto dallo Stagirita “anima vegetativa”-; “nous” e “phren” insieme concorrono a formare l'”anima intellettiva”, mentre il “thymòs” è l’equivalente dell'”anima sensitiva”.

Si tenga presenta però che in effetti Aristotele non concepiva affatto tre anime distinte, ma tre funzioni o facoltà di un’unica anima, -che descrive nel secondo libro del trattato “Περì ψυχης”-, delle quali la prima, quella poi detta “vegetativa”, che presiede alle funzioni nutritive e vitali in senso lato-, comune a tutti gli esseri viventi; la seconda, -l'”anima sensitiva”- alla quale si devono sensazioni ed emozioni, propria di tutti gli animali; la terza, -l'”anima intellettiva” (detta anche, meno esattamente “a. razionale”)-, in cui risiedono pensiero e coscienza, esclusiva dell’uomo. Quest’ultima comprende il “Νòoς”, -l’intelletto- (sostantivo che dunque per il filosofo di Stagira ha un significato diverso che per Pitagora, e che in sostanza corrisponde alle “phrenes” di quest’ultimo), ovvero le facoltà conoscitive e di discernimento, che consente di formulare giudizi; ma d’altra parte potrebbe identificarsi pure con il “pneuma”, lo “spirito”, che a sua volta sarebbe il principio della coscienza, la parte superiore dell’anima.

Ma poiché Aristotele distinse a sua volta un “intelletto attivo” o “agente” (“Nòoς πoιoν” o “πoιητικòς”) e un “intelletto passivo” o “possibile”, o “potenziale” (“N. παθητικòς” o “N. δυνατòς”), -il primo che è la struttura della conoscenza e ha il compito di infondere le nozioni necessarie nel processo cognitivo, mentre il secondo riceve ed elabora i contenuti trasmessigli dall’intelletto attivo (ovvero quest’ultimo porta dalla potenza all’atto le nozioni insite in modo potenziale nell’intelletto degli individui)-, senza però che egli avesse ben spiegato quanto di codeste due funzioni sia insito nell’anima intellettiva, e quanto al di fuori -nel “motore immobile”, nell'”atto puro”, ovvero in Dio-, i discepoli e i commentatori del filosofo diedero diverse e contrastanti interpretazioni della reciproca relazione tra questi due fondamentali elementi della metafisica aristotelica (1).

Il dibattito sull’argomento si protrasse per secoli, dall’antichità al ME, e ad esso furono date varie soluzioni, che però in sostanza si possono raggruppare nei due filoni di coloro i quali considerano l’intelletto attivo unicamente cosmico e divino e l’intelletto passivo individuale e mortale; e di quelli che invece sostengono essere l’anima umana compartecipe pure dell’intelletto attivo, -e di conseguenza anch’essa immortale-. Di certo Aristotele non si espresse in modo esplicito sull’immortalità o meno dell’anima (2).

In latino il sostantivo femminile “anima”, -come abbiamo già spiegato nella parte precedente, equivale all’incirca al greco “psichè”-, mentre la forma maschile “animus”, indica soprattutto volontà, intenzione, ardore e nel senso originario dovrebbe quindi corrispondere al greco “thymòs”; ma il sostantivo assume poi nel latino classico il significato univoco e costante di essenza spirituale dell’uomo, come risulta in modo chiaro nel “Somnium Scipionis” di Cicerone, il quale impiega sempre tale termine per designare il principio immortale destinato, per chi nella vita terrena abbia seguito e praticato la virtù, ad eternarsi in una dimensione celeste; e dunque, giusta la sua etimologia, diventa un sinonimo di “spiritus” e un equivalente di “pneuma”.

Da notare che con pretto “spirito romano” l’Arpinate considera eletti e virtuosi solo coloro che operano per il bene dello stato e consacrano i loro sforzi per la sua grandezza -e che ovviamente per lui coincideva con quella di Roma-. Ad essi è riservata la dimora beata non in un luogo concepito pur sempre nella sfera della Terra, -come i Campi Elisi o le Isole Fortunate-, ma tra le stelle, nella Via Lattea, dove potranno contemplare e conoscere tutto l’ordine dell’Universo (e dunque la tesi ciceroniana riprende quella platonica espressa nel Fedone sulla sorte dei “filosofi”). Le anime (anzi gli “animi”) degli altri defunti, e in particolare di quelli che sono stati schiavi dei piaceri e delle passioni, sono tenute prima a vagare nell’etere e poi a espiare le loro colpe sulla terra nel corso di molteplici incarnazioni, avanti di poter ascendere anch’esse al cielo dei beati.

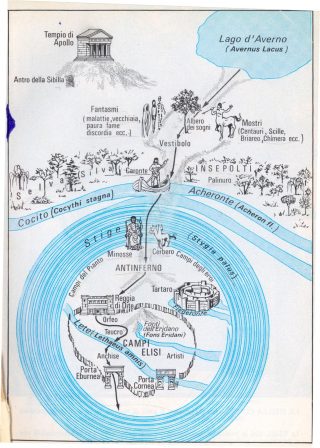

La descrizione dell’al di là esposta nel VI libro dell’Eneide di Virgilio riflette la concezione di Platone, ma soprattutto quella dell’escatologia orfica: superato un vestibolo, ove si trovano delle figure che personificano le sciagure e le sofferenze che affliggono i mortali e numerosi mostri della tradizione mitologica ellenica, -Centauri, Arpie, Gorgoni, ecc.- che rappresentano vizi e pulsioni distruttive, e autodistruttive, che albergano e agiscono nell’uomo-, Enea e la Sibilla giungono sulle rive dell’Acheronte ove si affollano le anime che aspettano di essere traghettate dal nocchiero infernale. Ma di esse solo alcune vengono accolte sulla barca di Caronte: quelle di coloro che hanno ricevuto degna sepoltura, mentre le altre dovranno attendere in quel luogo cento prima di poter trovare la loro adeguata collocazione. Pervenuti sulla riva opposta, dove ha inizio l’inferno vero e proprio, devono affrontare il cane tricipite Cerbero, il quale, come impedisce ai defunti di evadere dall’Ade, così non consente ai vivi di accedervi e che pertanto, su consiglio della Sibilla, viene ammansito con l’offerta di una focaccia soporifera.

Si entra così nell’antinferno dove dimorano le anime dei bambini, di coloro furono condannati a morte ingiustamente, dei suicidi, nonché, in una sezione distinta, detta “Campi del Pianto” (“Lugentes Campi”, Aen., VI, 441), ricoperti da una selva di mirti, coloro che perirono a cagione di pene amorose (e tra di essi Enea riconosce l’anima di Didone); al di là di essi appaiono i caduti in battaglia. Questa parte dell’Ade corrisponde ai “Prati degli Asfodeli” dell’oltretomba greco e sono sotto la giurisdizione di Minosse.

Oltrepassati i Campi del Pianto, i visitatori si trovano a un bivio: imboccando la strada che si dirige a destra si giunge al palazzo di Dite e ai Campi Elisi, mentre la sinistra conduce al Tartaro, luogo di punizione degli empi. Quest’ultimo è circondato dal corso infuocato del fiume Flegetonte e da una triplice cinta di mura di ferro; l’Erinni Tisifone è la trista custode di questo luogo tremendo donde si odono provenire stridore di catene e strazianti lamenti. Codesto regno tenebroso è governato da Radamanto, fratello di Minosse, il quale ascolta la confessione delle colpe e assegna le pene ai dannati.

Ma Enea e la Sibilla non si soffermano a lungo davanti al Tartaro e si recano al palazzo di Dite, ove la Sibilla offre in dono a Proserpina il ramoscello d’oro che ha consentito loro di attraversare gli Inferi pur essendo ancora vivi; indi proseguono verso i Campi Elisi: a differenza delle altre sezioni dell’Ade che sono avvolte da una fosca caligine, qui il cielo è limpido e terso e una luce purpurea si stende sui prati e i boschetti di lauri e di altre piante odorose e aromatiche che prosperano quel luogo, sulle quali si irradia la luce del Sole e delle stelle infere e dove i beati si aggirano lieti. In una selva ombrosa ha la sua sorgente il fiume Eridano (il Po) che affiora poi sulla terra sgorgando tra le vette alpine.

Nella dimora dei beati Enea incontra suo padre Anchise (e tale incontro era in effetti il principale scopo della visita dell’eroe troiano nell’oltretomba), il quale lo illumina sul suo destino di precursore della stirpe che fonderà Roma e gli mostra le anime dei suoi futuri discendenti e degli eroi che faranno grande la città e lo stato da lui derivati. Lì presso scorre il Lete, il fiume dell’oblio, e sulle sue rive si affollano schiere di anime che si apprestano a bere le sue acque prima di scendere sulla terra per incarnarsi. Anchise allora spiega ad Enea le modalità con cui avviene la metempsicosi e le sue finalità: l’Anima universale, che è infusa in tutte le cose, ravviva Cielo, Terra, Mare, Luna e Sole e penetra come mente intelligente in tute le parti dell’universo.

Da lei deriva ogni specie di esseri viventi -piante, animali e uomini-, il cui principio vitale è costituito da una sua frazione che forma la loro anima individuale. Essa è pertanto di natura celeste, come l’Anima universale da cui è venuta, ma unendosi al corpo fisico ne viene contaminata e offuscata dalle membra mortali che ne indeboliscono le nobili aspirazioni e la deviano vero false immagini di bene. Si osservi però che i termini usati da Virgilio per indicare l’Anima del Mondo sono “spiritus” e “mens”: “Principio caelum ac terras camposque liquentis/ lucentemque globum Lunae Titaniaque astra/ SPIRITUS intus alit totamque infusa per artus/ MENS agitat molem et magno se corpore miscet” (Aen. VI, 724-727), mentre il termine “animae” si riscontra impiegato solo per le anime individuali.

Dal connubio dell’anima di origine celeste con il corpo di natura terrestre nascono le passioni e i volgari desideri che rendono le anime immemori del loro principio spirituale, poiché il corpo le racchiude entro di sé come in un carcere che preclude loro la pura visione del Cielo. Con la morte l’anima si libera dal corpo, ma non dalle contaminazioni della materia che solo i castighi dell’oltretomba, inflitti secondo le colpe commesse nell’esistenza terrena, possono cancellare, o con il soffio purificatore del vento o con il gorgo impetuoso dell’acqua o con le vampe del fuoco, così che ciascuno sconta il suo destino (“Quisque suos patimur Manis” = “sopportiamo ciascuno i propri Mani”, Mani che si potrebbero accostare ai “daimones” platonici che fatalmente guidano gli umani alla propria sorte terrena e oltremondana, o addirittura al “karman” delle religioni indiane).

Una volta purificate, le anime si trasferiscono nell’ampio Eliso: alcuni spiriti eletti rimangono in quella felice dimora fino a che, trascorso un ciclo di 10.000 anni sia sparita ogni macchia e l’anima sia tornata alla condizione di puro intelletto etereo. Ma il maggior numero di anime dopo aver trascorso mille anni nei Campi Elisi, vengono invitate sulle rive del Lete da un dio -non specificato, ma trattasi con tutta probabilità di Hermes nella sua qualità di “psicopompo”- affinché bevendone le chiare linfe, dimentichino la precedente esistenza terrena e nasca in loro il desiderio di tornare di nuovo in un corpo.

Dopo aver avuto la visione delle gesta della stirpe da lui discesa e della gloria di Roma, Enea e la Sibilla, per uscire dall’Eliso e da tutto il regno di Ade, si appressano alle due porte del Sogno, una di corno e una di avorio. Dalla prima escono i sogni veraci e premonitori che le ombre dei trapassati inviano ai loro cari; dall’altra quella d’avorio transitano invece i sogni fallaci: è attraverso codesta misteriosa porta che i due visitatori risalgono al mondo dei vivi (3).

La “reincarnazione”, -o con maggiore esattezza l’evoluzione transpersonale dell’Ego-, era ed è concepita in diversi modi, in particolare nelle varianti della “metempsicosi” e della “metensomatosi”: con il primo termine (derivato da “metà” -dopo- + “empsichosis” -animazione- e dunque letteralmente “rianimazione”) si vuole indicare la trasmigrazione di un principio vitale ed essenziale (o sostanziale), -sia esso anima o spirito -, dal corpo fisico di una creatura vivente, -umana, animale o vegetale-, nell’atto in cui il suo involucro mortale venga meno, o, più di frequente, dopo un certo periodo di tempo trascorso o in una sorta di limbo o in un luogo di espiazione o in uno stato di letargo, nel corpo in formazione di un’altra creatura. Il secondo termine significa in pratica la medesima cosa, ma con esso, che si potrebbe tradurre con “transcorporazione”, si precisa che è il principio permanente e spirituale che effettua il cambiamento del corpo, inteso quale “veicolo”, e che esso può operare una scelta sull'”involucro” in cui trasferirsi, sebbene tale scelta sia condizionata dal grado di evoluzione raggiunto nella vita precedente e quindi possa migrare solo in un corpo ad essa adatto (ovvero in armonia con le sue qualità).

Osserviamo peraltro che nell’ambito delle dottrine mistico-filosofiche elleniche il termine con il quale si indicava questa prospettiva escatologica era “palingenesis”, ossia rinascita, che si trova in Pitagora e Platone. Il termine “μετεμψυχωσις” sembra sia stato usato per la prima volta dallo storico Diodoro Siculo nel decimo libro della “Bibliotheca Historica” in riferimento alla dottrina pitagorica; esso poi appare nel “De Anima” del filosofo aristotelico Alessandro di Afrodisia, essendo poi attestato in Porfiro di Tiro (“De Abstinentia”, IV,16), in Proclo e in altri, mentre il neoplatonico Plotino fa ricorso per indicare il processo della trasmigrazione delle anime all’espressione “metensomatosi” (“Enneadi”, I, 1, 12, -dove in effetti il filosofo impiega non il sostantivo, ma il verbo “μετενσωματoυσθαι” = “transcorporarsi”-; II, 9, 6; IV, 3, 9), che rimase quella impiegata nelle opere dei filosofi neoplatonici e gnostici -nonché di coloro che confutavano tale dottrina-.

Alcuni affermano consistere la differenza tra le due nel fatto che mentre nella metensomatosi il trapasso e la rinascita avvengono sempre e solo da un corpo umano ad un altro parimenti umano, nella metempsicosi la trasmigrazione dell’anima riguarda pure i corpi di altri esseri viventi e contempla quindi la possibilità che un’anima trasmigri da un corpo umano ad uno animale (e talora anche vegetale) e viceversa; ma in effetti negli autori antichi non vi è alcuna testimonianza chiara ed esplicita che autorizzi tale interpretazione. Mentre la possibilità di reincarnarsi in un animale o, meno di frequente, in una pianta è ampiamente contemplata nelle religioni di matrice indiana, in occidente fu ammessa da Orfeo e dagli Orfici, da Pitagora e dalla sua scuola, da Empedocle, da Platone (vedi “Fedone”, XXXI, dove Socrate dà il suo assenso, ma inteso come probabilità, non come certezza, alla tesi enunciata dal pitagorico Cebete, nonché nell’esposizione data da Er nel decimo libro della “Repubblica”) e da Plotino.

Secondo quest’ultimo, -che tratta dell’argomento in “Enneadi”, III, 4, 2-, coloro che in vita hanno esercitato facoltà umane, ovvero operato con saggezza seguendo gli insegnamenti della ragione, rinascono uomini; quelli che si sono lasciati trascinare dall’ira e dalla violenza in animali feroci; coloro che si sono abbandonati alla concupiscenza prenderanno la forma di animali lascivi e golosi; mentre coloro che amarono troppo la musica sono destinati a reincarnarsi in uccelli canori; i pigri rinascono come piante, e così via (4).

Ci si potrebbe chiedere per quale ragione un umano, -il quale per il fatto stesso di essere rinato tale dovrebbe aver raggiunto un certo livello di saggezza e di consapevolezza-, possa, o debba, poi “retrocedere” ad una condizione inferiore. In effetti però Plotino precisa (“Enneadi”, IV, 3, 9) che un’anima può incarnarsi provenendo da un altro corpo poi dissoltosi, oppure può entrare in un involucro materiale per la prima volta: in questo secondo caso, essa si distacca dall’Anima del Mondo: questo processo è concepito come una discesa, ma pure come un’espansione, in modo simile ad una luce che allontanandosi dalla sua fonte si affievolisce sempre più e sente il desiderio di entrare in corpo fisico per poter manifestare le proprie qualità individuali.

In seguito però la maggior parte dei Neoplatonici, degli Gnostici e tutte le scuole filosofiche e religiose ispirate o influenzate da tali movimenti nel ME e nell’età moderna (dai Manichei, ai Pauliciani, ai Catari fino alla teosofia di Helena P. Blavatsky e all’antroposofia di R. Steiner) ammisero solo la metensomatosi tra corpo umani senza possibilità di “retrocessione” in esseri di grado inferiore nella scala evolutiva (5).

Platone tratta più volte della “trasmigrazione” (processo da lui sempre indicato come “ritorno” o “rinascita” o sostantivi di simile significato): oltre che nel “Fedone”, -dialogo che, come dichiara il sottotitolo “perì psychès”, è espressamente dedicato a disquisire della natira e della sorte ultraterrena dell’anima-, in diverse altre opere, in particolare nel “Fedro”, nel “Timeo” e nella “Repubblica”.

Nel “Fedro”, dove è inserito il celebre mito della biga, egli afferma per bocca di Socrate che l’anima è immortale e incorruttibile. Ma mentre quella degli dei è perfetta, quella umana assomiglia a un cocchio alato guidato da un auriga e trainato da due cavalli di razza e di indole diversa: uno di essi tende sempre verso l’alto per contemplare le regioni celesti, l’altro al contrario cerca di trascinare il cocchio verso il basso e le miserie della terra. Allorché gli dei, -che ovviamente non incarnano l'”Assoluto”, l’Essere Infinito ed Eterno, ma delle entità superiori intermedie tra l'”Uno” e il “molteplice”, l’Infinito e il finito-, allo scadere di ogni “Grande Anno” (ossia al ritorno di tutti i pianeti in congiunzione tra di essi), salgono a confini del mondo per godere della contemplazione beatifica delle pire essenze, le anime umane si sforzano di seguirli, ma solo alcune, e per breve tratto di tempo riescono a deliziarsi di quel sublime spettacolo, per precipitare di nuovo verso la terra a causa della debolezza delle loro ali.

Tornate nel mondo intermedio, possono conservare il loro stato celeste fino ad una nuova ascesa; ma possono anche dimenticare del tutto la visione avuta in Cielo, per cui perdono le ali e cadono sulla terra dove è inevitabile si reincarnino: a misura del loro grado di perfezione e di evoluzione discendono in individui appartenenti a nove diverse categorie che, nell’ordine decrescente di valore e di dignità che assegna loro Platone, sono: filosofo e musico; sovrano giusto o abile condottiero; statista, imprenditore o finanziere; atleta o medico; indovino o sacerdote; poeta, oratore o studioso; artefice, operaio o contadino; sofista o demagogo; tiranno. Di esse le prime due sono intrinsecamente buone, e dunque destinate a condurre alla rinascita nella successiva esistenza in uno stato pari (nel caso del filosofo) o superiore (nel caso del sovrano), mentre le ultime due sono irrimediabilmente cattive, per cui sembrano comportare una condanna irrevocabile dell’anima a non potersi mai sollevare all’empireo degli eletti (6).

Potrebbe sembrare piuttosto semplicistico e superficiale aver definito tali categorie sulla base della funzione e dell’utilità sociale, ma in effetti dobbiamo ritenere che elemento qualificante per il destino dell’anima non sia la posizione sociale in sè stessa, -così come nella caste indù-, ma le disposizioni mentali e psicologiche che l’hanno determinata e le qualità richieste per esercitare quelle specifiche professioni. E così appare strano che Platone giudichi le professioni pratiche (politico, imprenditore e financo atleta) e quindi la “vita attiva”, superiori alla “vita contemplativa” e dedita allo studio, e che per lui poeti e oratori siano di poco superiori a operai e contadini, ai quali ultimi sono poi accomunati pittori e scultori. Fa eccezione il “filosofo”, ma si tenga presente che per Platone e in generale per gli antichi Greci la “philosophia” non era tanto un’operazione intellettuale, ma una scelta di vita e uno studio con il quale proporre soluzioni pratiche, ancorché protese a comprendere il fine ultimo dell’esistenza, alla civile convivenza degli individui, anzi dei cittadini, e dunque non tanto a “pensare bene”, ma a “vivere bene”; essa inoltre si confondeva con la scienza, ovvero la comprensione dei fenomeni della natura. Sappiamo poi che il maestro ateniese non aveva grande considerazione per gli artisti in genere e soprattutto per i poeti, che riteneva dispensatori di illusioni e suscitatori di passioni che allontanano gli uomini dalla verità e dalla giustizia (7).

Dopo questa prima permanenza nella sfera terrestre ciascuna anima è destinata a reincarnarsi in altri corpi durante lo spazio di non meno di diecimila anni, dopo di che può dotarsi di un nuovo paio di ali e tornare nell’empireo donde era venuta, Tuttavia alle anime che per tre esistenze terrene di seguito abbiano scelto e percorso con coerenza la via filosofica è dato dipartirsi dalla terra entro tremila anni. Le altre invece dopo la morte sono sottoposte a un giudizio e, secondo il comportamento da esse tenuto nella vita appena terminata, vengono mandate a trascorrere un periodo nell’Ade o nelle Isole dei beati, prima di una successiva incarnazione -così come viene descritto nel “Fedone”-.

CONTINUA NELLA QUARTA PARTE

Note

1) un paragone suggestivo per esprimere il rapporto che intercorre tra l’intelletto agente e l’intelletto possibile fu proposto dal filosofo arabo al-Farabi (872-950): come l’occhio non può vedere i colori degli oggetti se essi sono al buio ed è necessario che la luce faccia passare i colori dalla potenza all’atto illuminandoli, affinché l’occhio possa coglierli, nel medesimo modo l’intelletto agente, -neoplatonicamente inteso come l’ultima delle Intelligenze-, traduce in atto le forme intelligibili che si trovano nella materia, così che il nostro intelletto in potenza le intenda divenendo intelletto in atto. Questa immagine fu ripresa anche da Averroè, per il quale però l’intelletto attivo non agisce sull’intelletto possibile per via diretta, ma con l’intervento della “fantasia”, cioè della capacità immaginativa, dell’anima individuale: l’intelletto agente rende intelligibili in atto, e dunque universali, le forme che sono individuali nella fantasia individuale affinchè esse possano essere colte in atto dall’intelletto possibile: l’occhio (intelletto possibile) vede in atto i colori illuminati (forme rese intelligibili ad opera della fantasia) dalla luce (intelletto agente).

2) tra i primi ricordiamo Alessandro di Afrodisia (II-III secolo) per il quale l’intelletto attivo e attuale si identifica con la divinità -ed è separato all’anima umana, pur se essa viene illuminata da esso-, mentre quello passivo inerisce l’anima individuale: egli distingue poi due parti nell’intelletto passivo: uno puramente disponibile alla conoscenza (intelletto potenziale) e uno che riceve ed elabora i contenuti trasmessigli dall’intelletto agente (intelletto acquisito). Le tesi di Alessandro di Afrodisia furono riprese dalla principale corrente dell’aristotelismo rinascimentale, il cui massimo rappresentante fu Pietro Pomponazzi (1462-1525). Tra i sostenitori della separazione tra i due intelletti sono da annoverare anche i due filosofi arabi ibn-Sina (Avicenna -980-1037) e Averroè (1126-1198): per quest’ultimo addirittura è unico e separato anche l’intelletto passivo ed assolve ad una funzione di tramite tra l’intelletto attivo e la fantasia dell’uomo; mentre per Avicenna nel processo della conoscenza l’intelletto passivo attinge a quello attivo, -che si identifica con un’intelligenza angelica-, in vari modi: ragionamento discorsivo, astrazione, logica, illuminazione mistica, che è la forma più elevata e stabile di unione con esso. Tra i fautori invece dell’unità e complementarietà dei due intelletti presenti entrambi in ciascun singolo essere ricordiamo innanzitutto Teofrasto, il successore di Aristotele alla guida del “Liceo”, e Temistio (315-388); e in seguito tutti i seguaci dell’aristotelismo cristiano, tra i quali spiccano Alberto Magno e Tommaso d’Aquino.

3) la provenienza dei sogni dall’al di là che ne escono attraverso due porte, -l’una cornea dalla quale transitano le visioni veridiche, e l’altra eburnea che serve all’uscita di quelle vane-, è attestata già in Omero: si vedano i versi dell’Odissea, XIX, 560-568, dove Penelope narra al viandante giunto ad Itaca, nel quale non aveva ancora riconosciuto il suo sposo, un sogno in cui ella si era vista in un’aia mentre stava nutrendo venti oche, sulle quali scende all’improvviso una possente aquila che le ghermisce (che significava Ulisse venuto a punire i Proci); poi allude ad essa anche Platone in Carmide, 173a.

4) nell’India antica si riscontra una minuta casistica del tipo di rinascita che aspetta i colpevoli di diversi peccati (sebbene nella concezione indù sia inesatto parlare di “peccati” nel senso ebraico-cristiano di disubbidienza e trasgressione delle leggi divine che vengono sanzionati dalla divinità, bensì di atti che comportano inevitabilmente determinate conseguenze e il “castigo” non è in realtà tale, ma l’effetto ineluttabile delle azioni compute secondo il principio del “karman”). Ad es. nel “Codice di Manu”, opera in dodici libri la cui redazione è attribuita al progenitore dell’umanità e primo legislatore (ma con maggiore probabilità risalente al II o al I secolo a. C.), nel quale sono indicati i doveri propri degli appartenenti a ciascuna casta, si trova che l’assassino di un bramino è destinato a reincarnarsi in quadrupedi di diverse specie, -ma pure umani fuori casta-; il bramino intemperante rinasce come insetto o altro invertebrato; per tutte le categorie di ladri è riservata la sorte della rinascita animale: chi ha rubato grano o altri cereali diviene topo; chi bronzo un’anitra selvatica; il ladro di seta e tessuti preziosi si reincarna in pernice, e così via. Il destino a cui vanno incontro gli impudichi e i libidinosi è invece quello di ridursi ad uno stato di fantasmi (“preta”) simili alle “larvae” dei Romani (si veda al riguardo la nota n. 8 della prima parte della ricerca su “La festa di Halloween e la Commemorazione dei Defunti” del 12 ottobre 2014), o ai vampiri che succhiano sangue (e dunque anche alle “Empuse” dei Greci).

5) nelle complesse dottrine teosofiche e rosacrociane moderne è contemplata anche l’ipotesi che un “Ego”, -ovvero uno spirito-, che in un lungo volgere di esistenze non riesca ad avvicinarsi alla meta finale possa andare incontro ad un processo involutivo. Per autori come H. P. Blavatsky, M. Heindel e R. Steiner il cammino di evoluzione e di reintegro verso una condizione divina è concepito come un’evoluzione (ovviamente in senso ben diverso da quello darwiniano), ed è legato alle “onde di vita” corrispondenti alle incarnazioni della Terra di cui abbiamo parlato nella terza parte de “Sugli Angeli e sui Demoni” del 17 luglio 2016: l’entità che non riesca a completare un certo “programma evolutivo” proprio dell'”onda di vita” alla quale appartiene viene aggregata all'”onda” successiva. Volendo impiegare una similitudine semplice e legata al quotidiano si potrebbe paragonare l’evoluzione spirituale a un corso di studi: l’alunno di una scuola, ad es. di liceo, terminati i corsi di una classe, può essere promosso, rimandato (o “promosso con debito” come si dice ora) o dover ripetere l’anno: se dopo aver ripetuto più volte la medesima classe, non si notano sostanziali progressi, può essere indirizzato a un corso di studi meno impegnativo. In ogni caso, non vi è mai l’arresto definitivo di un processo che è eterno, e tanto meno una “condanna” ad uno stato irrevocabilmente negativo e doloroso (e pertanto queste dottrine, sebbene spesso qualificate “gnostiche”, -nel senso che pongono la realizzazione spirituale e la salvezza nella conoscenza di sé stessi-, si distaccano nettamente dallo gnosticismo antico, per cui una parte delle anime umane, -quelle degli “iliaci”- erano destinate ad una eterna “dannazione”, non perché punite da Dio, ma a causa della loro natura materiale).

6) come vedremo, il filosofo ateniese in seguito cambiò idea su questo tema e nella “Repubblica” sostiene che la condizione in cui rinascere è determinata dalla scelta degli individui, per cui anche il “tiranno” redento dall’espiazione nel Tartaro può reincarnarsi in una persona virtuosa, così come un “buono” dimentico della vera felicità e sviato da apparenze fallaci può preferire una vita mediocre o addirittura viziosa.

7) peraltro si notano nel pensiero di Platone incoerenze e oscillazioni nel giudizio sull’arte: in particolare nel “Simposio” l’emozione, il sentimento e la fantasia, di solito visti con sospetto dal nostro, vengono considerati una sorta di illuminazione mistica e un mezzo per raggiungere il divino.