Più ampie informazioni sull’incenso, sulla sua produzione e sulle vie attraverso le quali giungeva nei porti posti sulle coste del Mar Mediterraneo e da lì veniva poi trasportato via mare in Europa, ci fornisce Plinio il Vecchio, della cui testimonianza ci siamo spesso avvalsi e che ci ha lasciato la più vasta enciclopedia di scienze naturali dell’antichità.

Da lui sappiamo che soltanto tremila famiglie della popolazione araba dei Minei detenevano il diritto, trasmesso per via ereditaria, di raccogliere le stille di incenso; che la raccolta doveva essere effettuata in condizioni di purità rituale, per cui nel periodo in cui aveva luogo l’incisione e il prelievo della preziosa resina, i raccoglitori, -sempre di sesso maschile- si astenevano dal commercio carnale e del contatto con i defunti. L’incisione degli alberi veniva fatta in estate, proprio nel periodo della levata eliaca della stella Sirio (Canicula per i Latini), -che nel periodo storico e alla latitudine che prendiamo in considerazione avveniva dal 20 al 22 agosto, coincidendo all’incirca nel transito del Sole nel segno del Leone-, al momento della massima calura; dai tagli fuoriesce un densa “schiuma” (Plinio la definisce così “spuma”), che veniva lasciata colare fino a che non si fosse coagulata. In autunno veniva raccolta la resina che era stata prodotta dalle piante durante l’estate, un incenso purissimo e candido.

L’incisione degli alberi veniva fatta in estate, proprio nel periodo della levata eliaca della stella Sirio (Canicula per i Latini), -che nel periodo storico e alla latitudine che prendiamo in considerazione avveniva dal 20 al 22 agosto, coincidendo all’incirca nel transito del Sole nel segno del Leone-, al momento della massima calura; dai tagli fuoriesce un densa “schiuma” (Plinio la definisce così “spuma”), che veniva lasciata colare fino a che non si fosse coagulata. In autunno veniva raccolta la resina che era stata prodotta dalle piante durante l’estate, un incenso purissimo e candido.

In seguito per sopperire alla crescente richiesta si aggiunse una seconda raccolta che avveniva in primavera dalle incisioni eseguite durante l’inverno; ma l’incenso proveniente da essa, di colore rossastro, era ritenuto di qualità meno pregiata del precedente ed era chiamato “dathiatum”, mentre quello ottenuto dalle incisioni estive aveva il nome di “carfiathum” (1).

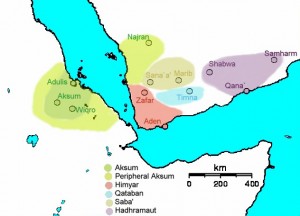

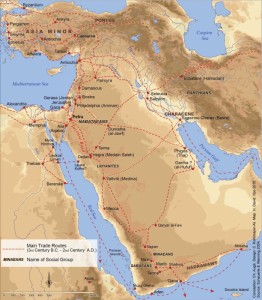

Dopo la raccolta veniva trasportato a dorso di cammello nella città di Sàbota, -la capitale dell’Hadramaut, detta Shabwa in lingua sud-arabica-, dove alle carovane cariche delle stille d’incenso era consentito entrare attraverso una sola porta. Là i sacerdoti prelevavano la decima consacrandola al dio Sabi (che, dal confronto con quanto asserisce Teofrasto, doveva essere un dio del Sole), calcolandola in base al volume e non al peso. La decima era una sorta di tassa con la quale il dio per un certo periodo di tempo poteva nutrire con generosa larghezza gli stranieri (“benigne certo dierum numero deus hospites pascit”). Da Sàbota non è possibile avanzare verso le coste del Mediterraneo che attraverso il territorio dei Gabbaniti,-ovvero il regno arabo del Qatabàn-, al cui re dovevasi dunque versare un adeguato tributo. La loro capitale, Thimna (detta Thomna nel testo di Plinio), distava da Gaza in Palestina 2437 miglia e mezzo, una distanza che le carovane percorrevano in 65 tappe, in ciascuna delle quali dovevano essere versati cospicui compensi ai sacerdoti e agli scribi, senza contare tutto quello che veniva saccheggiato dalle guardie, dai custodi e dai servi. Dovunque era necessario pagare per la sosta, per l’acqua e per il pascolo: così il prezzo dell’incenso lievitava sempre di più fino a raggiungere un’elevata entità. Plinio calcola che la spesa per il carico di ciascun cammello (ad essere esatti dromedario) dalla partenza all’arrivo raggiungesse i 688 denari: ma a Gaza si doveva ancora versare un ulteriore tributo ai publicani (cioè gli appaltatori delle tasse) dell’Impero Romano. Alla fine il costo di una libbra (2) di incenso della migliore qualità veniva ad essere di sei denari, una di seconda qualità di cinque e di terza di tre.

Altre città, non citate da Plinio, ma che erano importanti tappe nella “via dell’incenso” erano Sana’a e Yathrib (Medina), -poi divenuta importante nella religione islamica-, ma soprattutto Petra, la capitale dei Nabatei, popolazione araba la quale aveva fondato un regno arricchitosi con i traffici commerciali che, provenienti dalle coste dell’Arabia meridionale sul Mar Rosso, si dirigevano verso Alessandria e i porti della costa siro-palestinese.

Ma insieme a Petra, divenuta ormai celebre per le sue splendide tombe rupestri, è doveroso ricordare anche la splendida Hegra con le misteriose facciate dei suoi mausolei e dei suoi templi che innalzano sporgendo dalle colline rocciose nel deserto dell’Hegiaz, 900 km a sud di Petra, che fu la capitale della popolazione araba dei Thamudeni. Questa città cominciò a decadere nel 70, allorché i Romani cominciarono a preferire la via marittima lungo il Mar Rosso alle peripezie, ai rischi e ai costi -legati come abbiamo detto anche ai numerosi balzelli a cui le carovane erano sottoposte nei piccoli regni che dovevano attraversare, nonché alle rapine dei predoni-, e fu poi abbandonata del tutto; ma tra gli Arabi non si perse la memoria della sua passata grandezza, tanto che pure Maometto la visitò e ne parla nella XV sura del Corano. Ma in altri quattro passi del libro sacro dell’Islam (sure VII,73-77; XI,62-66; XXVI, 141-156; XXVII, 45-53) si fa menzione del misteriosa, ma florida, tribù araba dei Thamudeni, che Maometto cita quale esempio negativo di gente che respinse l’inviato di Allah, persistendo nell’idolatria.

Nella narrazione coranica, -in cui la storia è presentata in versioni un po’ diverse, delle quali la più ampia è quella riferita nella sura XXVII-, presso la popolazione infedele dei Thamudeni apparve un profeta, Salih (che significa “pio”, e non è annoverato tra quelli biblici) che invitò i suoi fratelli a convertirsi al culto dell’unico dio Allah e a non adorare che lui solo. Ma essi non gli credettero e pensarono anzi che fosse stregato; pur tuttavia gli chiesero di dare un segno della veridicità delle sue parole: quello di far uscire da una roccia una cammella gravida. Salih rispose che questo prodigio non era affatto difficile per il suo signore ed iniziò a rivolgere fervide preghiere ad Allah. Allora la roccia si fendette e ne uscì una cammella che portava in grembo il suo piccolo. Il profeta ammonì i suoi conterranei di lasciarla liberamente pascolare senza arrecarle alcuna molestia, e che se avessero osato farle del male sarebbero stati colpiti da un tremendo castigo.

La cammella era un animale splendido che dava una grande quantità di latte, ma beveva anche molta acqua, tanto che i Thamudeni dovettero stabilire dei turni per usufruire dell’unica sorgente alla quale potevano rifornirsi, in modo che a giorni alterni una volta si abbeveravano essi e il loro bestiame, e un’altra la cammella. Questa situazione suscitò il malumore di quel popolo che alla fine decise di eliminare il povero animale: prima le tagliarono i garretti e poi la uccisero (3).

Per questo crimine Salih disse avrebbero dovuto prepararsi a subire il castigo di Allah, che sarebbe giunto in tre giorni: al mattino del primo giorno i loro volti sarebbero divenuti bianchi, il secondo rossi e il terzo neri.

In quella città v’erano nove uomini malvagi che potavano la corruzione sulla terra. Essi tramarono contro Salih per uccidere anche lui; uscirono dalla città e si nascosero dietro una roccia per tendere un’insidia al profeta durante la notte. ma all’improvviso la roccia si staccò dalla montagna e cadde sopra di essi sterminandoli. E poi avvenne quanto Salih aveva annunciato: i loro volti cambiarono colore nell’ordine suddetto e infine si udì un grido dal cielo e un terremoto sconvolse la terra, così che morirono tutti salvo i pochi che avevano creduto a Salih. Dal nome del profeta deriva il nome attribuito alla città dopo il trionfo dell’Islam di “Mada’in Salih” (città di Salih).

Tornando alla città di Petra (il cui nome semitico era Raqmu; Petra = Roccia fu chiamata in età ellenistica) essa in primo tempo fu sottoposta al dominio degli Edomiti, -la popolazione semitica occidentale costituita secondo la Bibbia dai discendenti di Edom, il fratello di Giacobbe (altrimenti detto Esaù)-; poi quando essi si traferirono più a nord subentrarono i Nabatei provenienti dalle regioni meridionali dell’Arabia. Le prime notizie storiche certe risalgono al 647 a. C. allorché Assurbanipal re degli Assiri assoggettò i Nabatei, i quali da allora sembra abbiano seguito le vicende degli imperi che si succedettero nel Vicino e Medio Oriente (quindi l’Impero assiro, quello neobabilonese -o caldeo-, e quello persiano Achemenide). Tuttavia dopo la conquista di Alessandro Magno si resero progressivamente indipendenti fino a che nel II secolo a. C. non costituirono un vero e proprio regno, che divenne assai prospero, poiché a causa della decadenza del regno di Saba (nell’attuale Yemen sud occidentale), i Nabatei erano riusciti ad esercitare il controllo su tutti i commerci tra l’Arabia Felix e le coste del Mediterraneo tra l’Egitto e la Palestina, giungendo ad annettere ai loro domini anche la città e il territorio di Hegra, della quale abbiamo parlato sopra.

La prima menzione di un sovrano nabateo, Areta I (al-Harith) -designato peraltro con il nome di “tyrannos” e non di re- risale al 169 a. C. Lo storico Diodoro Siculo (Bibliotheca Historica, XIX, 94-100) parla dei Nabatei descrivendo la spedizione inviata contro di essi nel 312 a. C. da Antigono Monoftalmo (uno dei “diadochi” i successori di Alessandro Magno) mentre suo figlio Demetrio Poliorcete combatteva nella battaglia di Gaza, in cui fu sconfitto da Tolomeo Sotere -un’altro dei “diadochi”, iniziatore della dinastia dei Lagidi d’Egitto- (che così potè unire la Palestina ai suoi domini).

Tra i sovrani più importanti possiamo ricordare Obodas I -‘Ubayd- (re del 96 all’85 a. C.) che sconfisse il re di Giudea Alessandro Ianneo, conquistando il paese di Moab e la Gaulanitide ad est del Giordano.

Il figlio e successore di Obodas, Areta III (85-60 a. C.), detto “Filelleno”, considerato il più insigne dei monarchi nabatei, riuscì a vincere anche Antioco XII Dioniso Callinico, penultimo sovrano della dinastia dei Seleucidi, estendendo il suo regno fino a Damasco e alle rive dell’Eufrate. Egli nel 64 a. C.intervenne anche nel conflitto tra Ircano II e Aristobulo II, figli di Alessandro Ianneo, che si contendevano il trono di Giudea, ponendo l’assedio a Gerusalemme, come alleato del primo, ma in seguito all’intervento del romano Marco Emilio Scauro, tribuno di Gneo Pompeo, dovette desistere dall’azione militare intrapresa. Areta dovette a sua volta subire l’assedio a Petra nel 62, assedio che tu tolto dietro il versamento di 300 talenti (cioè l’equivalente di 1.800.000 dracme d’argento).

Dopo che l’esercito arsacide, capitanato dal re Pacoro I e dal transfuga romano Quinto Labieno, ebbe invaso la Siria nel 41 a. C., i Nabatei sotto la guida del re Malcho I si unirono ad esso e mossero guerra ad Erode il Grande, alleato dei Romani, che con il loro favore era succeduto agli Asmonei sul trono di Giudea. Ma dopo la sconfitta dei Parti ad opera dei Romani, Malcho divenne tributario di Erode. Tuttavia nel 32 con il pretesto del mancato versamento del tributo pattuito, Erode (4), con l’aiuto di Cleopatra VII e di Marco Antonio dei quali era fedele alleato (salvo passare poi dalla parte di Ottaviano al momento opportuno), -oltre che socio in affari (5)-, mosse guerra al regno di Nabatea e lo sconfisse, sebbene in modo non definitivo.

L’anno seguente, nel 31 al tempo della battaglia di Azio, Antonio dispensò Erode dal partecipare allo scontro tra lui e Ottaviano insieme ai suoi alleati, e lo indusse a muovere guerra contro il re nabataeo, che considerava infido; in realtà però questo ordine di Antonio era stato ispirato da Cleopatra, la quale riteneva che dall’indebolimento di entrambi i sovrani avrebbe tratto beneficio nella sua politica di espansione in Palestina. I Nabatei si portarono nei pressi di Canatha, città della Decapoli, e qui giunsero anche i Giudei che attaccarono battaglia; poiché questi ultimi sembravano prevalere, Atenione, generale di Cleopatra, ufficialmente alleato di Erode, gli si rivolse contro, favorendo così la vittoria dei Nabatei. Tuttavia Erode seppe reagire a questa momentanea sconfitta e organizzò numerose scorrerie e azioni di disturbo contro gli Arabi.

In questo frangente, già molto critico per i Giudei, si aggiunse un grave terremoto nel regno di Erode, che fu causa di enormi distruzioni e della morte di circa 30.000 persone. Approfittando di questa ennesima disgrazia, i Nabatei cercarono di abbattere definitivamente la potenza di Erode e arrivarono ad uccidere gli ambasciatori inviati a trattare la pace. I Giudei erano dunque assai afflitti e demoralizzati per la triste situazione nella quale si trovavano, ma Erode con un efficace discorso riuscì a rianimare il suo popolo e a infondere nuova fiducia nelle sue truppe, che contrattaccarono e poterono così conseguire una vittoria definitiva, facendo un gran numero di prigionieri e di morti tra gli avversari (rispettivamente 4.000 e 7.000 secondo Flavio Giuseppe).

Tuttavia, proprio grazie ai traffici degli aromi e delle spezie che i Nabatei continuavano a detenere, -in quanto il loro regno era il passaggio obbligato delle carovane che dal sud dell’Arabia risalivano verso le coste mediterranee-, questa popolazione continuò a mantenere ed anzi aumento la sua floridezza economica. Dopo l’annessione dell’Egitto a Roma nel 30 a. C. tentarono di entrare in contatto diretto con le zone di origine e produzione di quei rinomati prodotti dei quali gli abitanti dell’Impero Romano facevano un enorme consumo, ma con scarso successo. In effetti dopo la conquista romana dell’Egitto il traffico commerciale marittimo si intensificò alquanto come è attestato dallo storico e geografo greco Strabone, il quale osservava che mentre nel periodo tolemaico solo una ventina di navi egizie navigavano nel Mar Rosso, già dopo pochi anni l’inizio del dominio romano ben 120 navi partivano dai porti egizi del Mar Rosso alla volta dell’Eritrea e dell’India.

A tal fine furono organizzate dai Romani diverse spedizioni per esplorare il Mar Rosso e la parte occidentale e meridionale della penisola arabica, percorsa dalle lunghe carovane che trasportavano i prodotti esotici alla volta delle province dell’impero, sia quelli che nascevano ed erano raccolti in quei luoghi, -come appunto la mirra e l’incenso-, sia quelli, come il cinnamomo, la cassia ed altre spezie- che gli Arabi a loro volta importavano da paesi più lontani, come l’India, nonché gemme, tessuti di seta ed altri articoli di lusso.

La più importante di queste spedizioni fu quella che il prefetto d’Egitto Gaio Elio Gallo allestì nel 25 a. C. per ordine dell’imperatore Augusto. Questi salpò con una flotta di 130 navi dal porto egiziano di Berenice (o secondo altri da Myos Hormos -“Porto del Topo”-, più a nord, nei pressi dell’attale Qusheir), sulla costa del Mar Rosso; ma già poco dopo la partenza incontrò non poche difficoltà poiché gli scogli e i banchi corallini che costellano quella parte del Mar Rosso fecero naufragare molte navi e un gran numero di soldati annegarono. Alla fine le navi rimaste approdarono nella cittadina di Leuke Kome (“Villaggio Bianco”), dove però Elio Gallo fu costretto a trattenersi per quasi un anno a causa delle malattie che avevano decimato le sue truppe, comprendenti 10.000 romani, 1000 nabatei e 500 idumei (inviati rispettivamente da Obodas III -succeduto al Malcho sul trono di Nabatea- e da Erode di Giudea): infatti a causa della mancanza di frutta fresca e di acqua potabile, i soldati avevano cominciato ad ammalarsi di scorbuto e di paralisi alle gambe.

Quando sembrò che le condizioni dei suoi sottoposti fossero migliorate, Gallo decise di riprendere la spedizione: nella primavera del 24 a. C. l’esercito si rimise in marcia verso sud e dopo alcuni giorni giunse al confine meridionale del territorio dei Nabatei, ove fu ospitato dal re dei Thamudeni (dei quali abbiamo parlato sopra), Areta, -cugino di Obodas III, che Giuseppe Flavio chiama Enea-. Questi rifornì gli uomini di Gallo di acqua, cibo e tutto quanto fosse loro necessario, dopo di che l’esercitò romano deliberò di avventurarsi verso l’interno avvalendosi dei consigli -poi rivelatisi fallaci- di Syllaeus (Sullay) (6), ministro di Obodas, che comandava il contingente nabateo. Infatti la capitale del regno di Saba, Mariaba (ovvero Mariba -negli scritti di Plinio il Vecchio- o Marsyaba -per Strabone-) distava da Leuke Kome non meno di 900 miglia, e codesto lungo percorso venne compiuto dai Romani durante parecchi mesi di marcia estenuante sotto il torrido sole d’Arabia, in un territorio arido e inospitale dove era indispensabile effettuare innumerevoli deviazioni per trovare un po’ d’acqua in qualche oasi.

Infine però la spedizione romana arrivò all’oasi di Negrana, -che era una delle principali tappe sulla “via dell’incenso”-, che si arrese subito e fu occupata dall’esercito di Gallo. Sei giorni dopo, giunti sulle rive di un fiume, -probabilmente il Wadi Kahrid-, i Romani si scontrarono con l’esercito dei Sabei. Quest’ultimo, sebbene numeroso, era però scarsamente addestrato e male armato, -specie in confronto all’organizzazione militare romana-, per cui, -secondo quanto riferisce Strabone-, le perdite dei Sabei ammontarono a 10.000 uomini, mentre i caduti romani furono solo due.

Altre due città, Nasca e Athrula, furono occupate senza difficoltà, dopo di che l’esercito romano si inoltrò nel paese dei Rhamaniti, governato dal re Ilasar; da lì si diressero verso la città di Mariba, la capitale del regno di Saba. Qui giunti, i Romani la cinsero d’assedio per sei giorni, ma la mancanza d’acqua, e il conseguente riesplodere di un’epidemia, che ridusse allo stremo le forze degli assedianti, costrinse alla fine Gallo a desistere dell’impresa e a riprendere la via dell’Egitto, con quanto rimaneva del suo esercito, decimato dalle dure condizioni ambientali e dalle malattie. Tuttavia al ritorno Gallo e i suoi riuscirono a percorrere la medesima distanza dell’andata in un tempo assai minore.

Il traghettamento delle truppe fino al porto egiziano di Myos Hormos, -donde gli uomini di Gallo proseguirono alla volta di Coptos e poi di Alessandria-, pose fine a quella avventata missione militare, che oltretutto aveva contribuito a mettere in pericolo l’Alto Egitto. Infatti, approfittando del temporaneo allontanamento di una grande massa di soldati romani dall’Egitto all’Arabia, i bellicosi Kushiti (Etiopi) del regno di Meroe l’anno precedente, dopo aver annientato le poche coorti romane rimaste di guardia alle frontiere meridionali, avevano invaso la Nubia settentrionale e devastato ben tre città: Philae (famosa per il santuario della dea Iside, di età tolemaica e tuttora esistente), Siene ed Elefantina, riducendone in schiavitù gli abitanti.

Il nuovo “praefectus Aegypti” Publio Petronio era dovuto accorrere precipitosamente con 10.000 fanti e 800 cavalieri per mettere in fuga gli invasori inseguendoli nell’interno del regno di Mèroe. Dopo che egli ebbe sbaragliato l’esercito etiope, numeroso, ma inesperto e male armato, e conquistato alcune città, tra le quali Napata, la capitale settentrionale dello stato etiope, sede del grandioso tempio di Amon, la regina Amanirenas (sovrana dal 40 al 10 a. C. circa) era stata costretta ad accettare la sottomissione, -che fu peraltro di breve durata-, al dominio romano.

L’esito poco felice della spedizione di Elio Gallo in Arabia fu attribuito soprattutto alla slealtà del ministro Syllaeus, il quale fu accusato di aver deliberatamente fatto girare a vuoto l’esercito romano nel mezzo dell’arido deserto arabico. In effetti, poiché il regno nabateo traeva la sua prosperità proprio dai traffici delle spezie e di altri prodotti esotici, che gestiva in via pressoché esclusiva con i paesi dell’Arabia Felix, esso non aveva di certo interesse a che Roma stabilisse legami diretti di natura commerciale con queste terre. Tuttavia questa impresa si rivelò non del tutto negativa per Roma, poiché i Sabei, trovatisi per la prima volta alle prese con una potenza politica e militare di primaria grandezza, di cui, pur essendo riusciti a respingerla avevano constatato la forza, ritennero più prudente trovare un accordo con Ottaviano Augusto. Fu così che da quel momento anche il Mar Rosso fu aperto alla navigazione romana, e in seguito i navigli romani si spinsero fino in India e altre regioni orientali.

A detta di Strabone, -il quale tratta delle regioni della Siria, della Palestina e dell’Arabia nel libro XVI della sua opera “Geografia”-, i Nabatei (cap. IV) erano di costumi temperanti e parsimoniosi ed usavano premiare chi di essi mostrava di saper essere oculato amministratore delle proprie sostanze. Il geografo greco tuttavia afferma anche che i loro re amavano imbandire fastosi conviti, dove a nessuno era lecito bere più di undici volte, e ogni volta in un diverso calice d’oro. Il re inoltre era tenuto a rendere conto al popolo del suo operato e pure della sua condotta. Avevano dimore di marmo di assai nobile aspetto (qui probabilmente l’autore allude ai celebri edifici rupestri) e le città prive di mura, poiché vivevano in pace; mancando nel loro territorio gli ulivi, facevano uso dell’olio di sesamo. Strabone poi asserisce che presso i Nabatei ai defunti non sarebbero stati tributate onoranze funebri di nessun genere e che i cadaveri sarebbero stati abbandonati al pari di rifiuti; notizia in stridente contrasto con la testimonianza delle maestose tombe rupestri che di loro ci sono rimaste (e forse dovuta a una confusione con le tradizioni funebri dei Persiani che usavano – e, per quanto riguarda i Parsi rimasti fedeli alla religione zoroastriana, usano tuttora- abbandonare i corpi dei defunti agli avvoltoi sulle “torri del silenzio”).

Nel “Periplus Maris Erythraei”, un navigatore-mercante vissuto nel I secolo, il cui nome è rimasto ignoto, spiega che “vi è una baia chiamata Sakalites quasi sempre coperta di dense nubi e di vapori sprigionati dagli alberi alti e sottili stillanti gocce d’incenso dalla corteccia”. Ed infatti la nebbia non è una rarità durante l’estate sulle coste dell’Arabia meridionale e le particolari condizioni climatiche che si trovano in esse favoriscono la crescita e il rigoglio della Boswellia sacra e della Boswellia papyrifera. In quest’area il monsone estivo arreca copiose piogge che fanno scendere la temperatura fino a 25 gradi, la metà di quella che si registra appena oltre la catena del Dhofar, dove il termometro può segnare anche 50 gradi, annunciando l’infuocata calura del deserto dell’interno della penisola arabica.

All’inizio di aprile, quando la temperatura inizia a salire, la corteccia degli alberi di Boswellia viene incisa con tagli lunghi circa 10 cm dai quali esce una linfa lattiginosa bianca. Dopo qualche giorno al contatto con l’aria la resina si coagula e assume un colore lievemente dorato; una volta essiccata, viene raccolta raschiandola dal tronco. Questa operazione, che non è affatto indolore per la pianta, la quale soffre per lo sfruttamento talora eccessivo al quale viene sottoposta, è ripetuta due volte durante la stagione umida. L’incenso della seconda raccolta però, come già ci avevano detto Teofrasto e Plinio, e come è comprensibile sia, dato che alla pianta non è stato concesso il necessario periodo di riposo, non è della medesima qualità di quello ottenuto dalla prima ed è quindi venduto ad un prezzo inferiore.

Nel pieno del suo sviluppo un albero di Boswellia poteva produrre fino a 10 kg di incenso.

CONTINUA NELLA TERZA PARTE

Note

1) sull’origine e l’etimologia di questi due termini non sono riuscito a trovare informazioni. E’ possibile che “carfiathum” sia da riconnettere al greco καρφος = sterpo, rametto secco; oppure a καρυòφυλλoν, (letteralmente “foglia di noce”) nome di un fiore dal quale deriva quello italiano del garofano, ma che non è da identificare con esso, -poiché il nome greco del garofano è “dianthus” (= “fiore di Zeus”)-.

2) la libbra romana equivaleva a 327,168 grammi.

3) questa cammella secondo la tradizione islamica è uno dei dieci animali che sono stati accolti in Paradiso. L’elenco di questi dieci animali differisce nelle varie fonti che lo riportano, ma alcuni di essi sono comuni a tutte le versioni: tra questi, oltre la cammella di Salih, l’asina di Balaam (che vide un angelo e parlò al suo padrone -vedi Numeri, 21-34-), la balena -o il “grande pesce”- di Giona e il “Buraq”, lo strano animale ibrido raffigurato di solito come un cavallo alato con testa di donna e talora coda di pavone, che avrebbe trasportato Maometto dalla Mecca a Gerusalemme, e da lì poi gli avrebbe fatto attraversare i sette cieli.

4) com’è noto, Erode non era di stirpe ebraica, anche se professava la legge mosaica. Era nato ad Ascalona, città della pentapoli filistea, -che però nel periodo della dominazione persiana achemenide e poi di quella tolemaica -301-199 a. c.- aveva conosciuto una cospicua immigrazione sia idumea e nabatea, da sud, sia fenicia, da nord- ed era figlio del nobile idumeo Antipatro e della nabatea Kypro. Le notizie sulla vita e le opere di questo controverso personaggio si ricavano soprattutto dalle “Antichità Giudaiche” di Flavio Giuseppe (37-primi II secolo), il quale a sua volta aveva ripreso quanto aveva scritto lo storico Nicola di Damasco (64 a. C.- primi I secolo), consigliere e amico di Erode.

5) Cleopatra aveva iniziato un’attività di “imprenditrice”, dedicandosi, con la collaborazione di Erode, alla raccolta e alla commercializzazione su larga scala dei fanghi e dei sali del Mar Morto da secoli rinomatissimi per loro proprietà terapeutiche e cosmetiche, nonché del cosiddetto “balsamo di Giudea” (altrimenti detto “balsamo della Mecca” o “opobalsamo”), oleoresina che si ricava dalla Commiphora opobalsamum, pianta appartenente anch’essa alla famiglia delle Burseracee, come la mirra e l’incenso. Per seguire le sue attività imprenditoriali risiedette per un certo tempo a Gerico in Giudea.

6) secondo Giuseppe Flavio (Antichità Giudaiche, XVI, 220) questo Syllaeus inviato in missione diplomatica alla corte di Erode, si sarebbe invaghito di Salomè, sorella di Erode (da non confondere con la Salomè figlia di Erode Filippo e nipote di Erode il Grade citata nei Vangeli) e l’avrebbe richiesta in sposa. Il suo desiderio sarebbe però stato esaudito solo a condizione che adottasse le costumanze giudaiche, cosa che egli rifiutò temendo le ritorsioni dei Nabatei.

Da parte di una modesta cultrice delle resine aromatiche, un gentile ringraziamento per i tuoi ultimi articoli, che costituiscono peraltro una gradevolissima fonte di approfondimento storico su epoche e vicende altrimenti poco discusse. Da un po’ di tempo ti seguo, qualche settimana fa ho scoperto la tua oasi alla ricerca del significato di una popolare filastrocca, e da allora ti leggo con piacere. Sperando di essere ospite gradita, ti auguro buona scrittura

Grazie per gli apprezzamenti! Compatibilmente con le mie possibilità e il tempo a mia disposizione, cercherò di proporre altre trattazioni degne di interesse.