ABRACADABRA

La celeberrima “parola magica” “Abracadabra”, benché non se ne conosca con precisione l’origine, sembra attestata per la prima volta in un poemetto didascalico del principio del III secolo, il “Liber Medicinalis”, di Quinto Sereno Sammonico, famoso letterato, medico ed erudito, autore di diverse opere, delle quali la più riputata era quella denominata “Res Conditae”, in almeno cinque libri, ma che ora, -salvo il Liber Medicinalis-, sono tutte scomparse e di cui si conservano solo scarsi frammenti. Secondo l'”Historia Augusta” (Vita di Caracalla di Elio Sparziano, IV, 4), costui fu fatto assassinare dall’imperatore Caracalla insieme ad altri amici del di lui fratello Geta, il quale a sua volta era stato eliminato dal sovrano con il quale avrebbe dovuto dividere il potere. Sempre dall'”Historia Augusta” sappiamo (“Gordiani tres” di Giulio Capitolino, XVIII, 2) che avrebbe posseduto una biblioteca di ben 62.000 volumi, che suo figlio donò all’imperatore Gordiano II, del quale era stato precettore.

Nell’opera, che consta di 1107 versi esametri distribuiti in 64 brevi capitoli, sono indicate le terapie adatte, secondo l’autore, per curare svariate malattie, -o per combatterne i sintomi-, dalla caduta dei capelli ai dolori addominali, dall’emicrania alle ferite da ferro ai morsi degli scorpioni, dal raffreddore al fuoco sacro. I rimedi proposti sono in genere alquanto strani e fantasiosi sebbene Sammonico si mostri convinto della loro efficacia (1).

Nel capitolo LI si tratta della cura dell'”hemitritaeus” -dal greco “‘ημi-τριταioς” (πυρετòς)-, la “febbre semiterzana”, ovvero la malaria (2), e al riguardo Sammònico così scrive:

“Mortiferum magis est quod Graecis hemitritaeos

Vulgatur verbis; hoc nostra dicere lingua

Non potuere ulli, puto, nec volvere parentes.

Inscribes chartae quod dicitur ABRACADABRA

Saepius et subter repetes, sed detrahe summam

Et magis atque magis desint elementa figuris

Singula, quae semper rapies, et cetera figes

Donec in angustum redigatur littera conum:

His lino nexis collun redimire memento”.

“Più infausta è la febbre che con parola greca/ è nota come “hemitriteo” che gli avi/ non poterono tradurre nella nostra lingua/ né, credo, lo vollero./ Si scriva su un foglietto di papiro la formula ABRACADABRA/ e la si riscriva più volte andando verso il basso/ ma avendo cura di detrarre ogni volta la lettera finale/ fino a che rimanga una sola lettera/ a terminare una figura a forma di stretto cono./ Ricordati di cingere al collo il foglietto con un filo di lino”.

Per completare e rendere più efficace la terapia, l’autore aggiunge che alcuni assicurano sia di grande giovamento il grasso di leone, nonché il portare una collana di coralli, a cui siano alternati degli autentici smeraldi e una perla di superiore qualità, preziosa per il niveo candore: con tali potenti mezzi si allontanerà al più presto il letale morbo.

Questa parola magica deriva certamente da una espressione di origine semitica, -come altre che si diffusero nel periodo ellenistico-romano con valore apotropaico (cioè al fine di allontanare influssi malefici) e scaramantico-, sull’identificazione della quale però discordi sono i pareri degli studiosi.

L’ipotesi prevalente è quella che la fa derivare dall’ebraico HA-BERAKAH DABERAH, “pronunciare la benedizione”; altri tuttavia propendono per l’aramaico ABHADDA KEDHABAHRA, avente il significato di “sparisci con questa parola”, o per la formula, sempre aramaica, AVRAH KA DABRA, “Io creerò come parlo” o “con la parola”. Altri ancora ne individuano l’etimologia nell’accadico ABBADA KE DABRA, “muori quando la parola è pronunciata”; oppure l’hanno interpretata come un acrostico delle parole ebraiche AB, BEN e RUAH HA-QADOSH (Padre, Figlio, Spirito santo), per cui la parola “Abracadabra” dovrebbe essere una rappresentazione fonetica della Trinità cristiana: questa ipotesi non spiega però l’ultima parte della parola (DABRA), inoltre appare molto improbabile che sia sorta in ambiente cristiano, tanto più che nelle chiese cristiane come lingua liturgica si usava il greco. Come si può notare, il denominatore comune di tutte le interpretazioni è comunque il potere della parola, che oltre che “creatrice”, è anche “distruttrice” del male e della negatività.

Tra i pareri che si allontanano dalle ipotesi prevalenti, segnaliamo che Alphonse Barb la fa derivare della parola palindroma ARBACACABRA (APBAKAKABRA) ottenuta partendo dalla forma ellenizzata dell’ebraico (nonchè aramaico e arabo) “arba” = quattro; mentre secondo A. Nelson dovrebbe essere letta ABRA KAD ABRA e significherebbe “che il servitore dell’amuleto ristabilisca la salute!”: dunque secondo questa interpretazione alla parola magica sarebbe stato legato uno spirito, una sorta di “anghelos” o di genio (come nella teurgia neoplatonica o nella magia salomonica) al cui intervento si doveva l’effetto terapeutico o apotropaico (un po’ come i servi della lampada o dell’anello nelle “Mille e Una Notte”) (3).

E’ stata pure messa in relazione con Abraxas (o Abrasax), il nome dell’ente supremo nella dottrina gnostica di Basilide e della sua scuola, del quale abbiamo già parlato altre volte e in specie nella decima parte di “L’ASINO E IL BUE NEL PRESEPE”, del 27 aprile 2016 e nella nota n. 7 dell’articolo sull'”Angelo Pavone” del 29 settembre 2014 -dove abbiamo spiegato che il filosofo la scelse perché la somma delle cifre legate alle lettere del suo nome (365) simbolizza la totalità degli spiriti e dei cieli-. In tal caso si dovrebbe attribuire alla parola magica un derivazione egiziana, conforme alla provenienza di Abraxas, il quale sarebbe da indentificare nella strana figura di divinità che appare alla sommità della parte posteriore della famosa “stele Metternich”, risalente al periodo di regno del faraone Nectanebo I, -terzultimo faraone d’Egitto-, il quale regnò dal 378 al 360 a. C. (o, secondo una diversa cronologia, dal 380 al 362).

Essa ha un corpo umano a cui se ne congiunge uno di uccello, dal quale si spiegano quattro ali, mentre da ognuna della ginocchia fuoriesce un serpente; lo strano essere ha due paia di mani e di braccia: un paio è disteso lungo le ali, con ciascuna mano che tiene i simboli della “vita, stabilità e forza”, due coltelli e due serpenti; degli altri due uno pende con la mano destra che afferra l'”ankh”, il simbolo della vita, mentre l’altra mano impugna uno scettro. Il suo viso è grottesco e probabilmente rappresenta quello di Bes, la cui buffa effigie di nano deforme aveva una funzione prettamente talismanica e apotropaica; sulla testa porta un oggetto a forma di pilastro intarsiato di figurine raffiguranti vari animali e sopra di esso un paio di corna che sostengono otto coltelli e l’immagine di un dio il quale, con braccia e mani sollevate, simbolizza “milioni di anni”. Il dio si trova su un cartiglio all’interno del quale sono dipinte figure di animali “tifonici”, cioè sacri a Seth, il rivale di Osiride (identificato dai greci con Tifone) -coccodrillo, serpente, sciacallo, scorpione, ecc.-, mentre a lato della corona si vedono numerosi simboli del fuoco.

Poiché la stele è da considerare una sorta di grande amuleto, ricoperto di figure e di parole magiche (tra le quali, nella parte anteriore, spicca l’effigie di Horo-Arpocrate, figlio di Iside e Osiride, circondato da altre divinità del ciclo osiriaco), probabilmente collocato in un cortile o davanti ad una casa per proteggere l’edificio e i suoi abitanti dall’azione di esseri ostili, visibili e invisibili, il legame tra Abraxas e Abracadabra sembrerebbe essere plausibile dal punto di vista logico e ideologico (tenendo conto che le due parole provenivano dallo stesso ambiente culturale e spirituale), pur se improbabile su quello storico-filologico. La figura di Abraxas era probabilmente una tarda ipostasi solare (forse di Atum o di Ra), che nel sincretismo dell’età tolemaica e romana fu anche identificata con il dio degli Ebrei, come testimonia il fatto che in molte raffigurazioni, specialmente nelle cosiddette “gemme gnostiche” (4), appare con il nome di JAH o JAO, ovvero lo Jahwè ebraico (5).

L’efficacia dell’invocazione di Abraxas nelle pratiche di guarigione è confermata dalla presenza del suo nome, sebbene in forma non di rado modificata o deformata (segno che si era smarrito,o forse mai accolto, il carattere di principio primo, di Dio-padre che alcune correnti spirituali avevano individuato in questo nome), in altre formule magico-terapeutiche in varie parti dell’Impero Romano. Ad esempio, nella “Physica Plinii”, una raccolta di ricette mediche risalente al VI secolo (6) troviamo che per combattere l’emicrania l’anonimo autore consiglia: “Alitum manu dextra cludes, super cerebrum explanabis et hoc ter dices: HOERBAE ETHO ORAS ERBAE BO ABRAXAT BOETITAE” (“Stringi nella mano destra dell’alimento, stendila sul cranio pronunciando per tre volte: Hoerbae etho oras erbae bo Abraxat boetitae”). Osserviamo che non è ben chiaro che cosa si intenda per “alitum”: un elemento commestibile in genere, forse in forma incoerente, come potrebbe essere farina, crusca, verdure o erbe sminuzzate? ipotesi questa avvalorata dal fatto che il soggetto aprendo la mano se lo deve far cader in testa e dai termini “hoerbae” ed “erbae”, -entrambi diversi dal latino classico “herbae”- citati nella formula. A proposito della lingua notiamo altresì che al posto del classico “claudes” qui troviamo la forma pre-romanza “cludes”. Il nome “Abraxat” è certamente quello di Abraxas, sebbene con ogni probabilità si sia perso il significato che aveva questo nome e sia rimasto solo come parola misteriosa, carica di forza arcana.

Nella medesima fonte appare un altro riferimento ai “nomina divina” gnostici: infatti per combattere la tosse l’ignoto medico prescrive: “Scrivi su un pezzo di papiro vergine questo nome IALDABRAE e poi legalo a una scaglia di pietra pomice nuova -cioè mai usata- e cingitelo al collo (in questo caso il nome Ialdabrae ricorda senza dubbio Ialdabaoth, che ricorre frequentemente nelle “gemme gnostiche” ed è una evidente fusione di Iao -Iahwè- e Sabaoth -il “dio degli eserciti”-, comune appellativo del dio ebraico).

La formula ABRACADABRA, sempre scritta su più righe a cui viene sottratta una lettera dall’alto al basso in modo da formare un triangolo, si ritrova poi in età medioevale e moderna inscritta o incisa su medaglie, di solito aventi diametro di 4 o 5 cm, coniate in “elettro magico”. Questo materiale è una lega risultante dalla fusione dei sette metalli planetari, i quali secondo Paracelso dovrebbero essere nelle seguenti proporzioni: 10 parti ciascuno di oro e di argento; 5 parti di rame e di ferro; 2 parti di stagno e di piombo; una parte di mercurio; la fusione, sempre stando agli insegnamenti del celebre medico e alchimista svizzero, deve essere eseguita durante una congiunzione planetaria di Mercurio e di Saturno.

La superficie di queste medaglie, nelle quali quasi sempre è praticato un foro che consenta di appenderle al collo, mostra un aspetto opaco e poroso, mentre l’interno, se si pratica in esse un taglio o un’incisione, rivela un lucentezza plumbea. Su una delle facce della medaglia sono effigiate, nella parte superiore, tre figure maschili a mezzo busto, di cui quella centrale porta attributi regali (corona e scettro); nella parte inferiore è inscritta, su cinque righe, la “giaculatoria di S. Benedetto” (o più spesso le iniziali delle parole che compongono l’invocazione): Jesus! Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana, Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venenum Bibas! – Crux Sacra Sit Mihi Lux! – Non Draco Sit Mihi Dux – Crux Sancti Patris Bendicti IHS.V.R.S.N.S.M.V.S.M.Q.L.I.V.B.C.S.S.M.L.N.D.S.M.D.C.S.P.B. (“Gesù! Vade retro Satana! Non tentarmi con le tue vanità, è male quanto tu proponi, bevi tu stesso il tuo veleno. La santa croce sia la mia luce, non sia il dragone il mio duce. La croce del santo padre Benedetto).

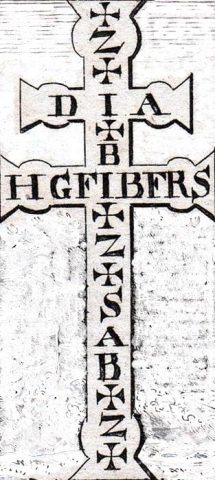

Nella parte esterna della medaglia, intorno all’orlo, si trovano invece le lettere iniziali dei versetti della “preghiera di S. Zaccaria” contro la peste: + Z. + D.I.A + B.I.Z. + S.A.B. + Z. + H. G. F. + B.F.R.S. (7). Questa preghiera sarebbe stata composta da S. Zaccaria, vescovo di Gerusalemme, su una pergamena poi andata smarrita e ritrovata dopo un periodo di oblio nel monastero di Frayles in Spagna. Sembra che questa invocazione abbia ottenuto ottimi risultati allorché nel marzo del 1547 la peste scoppiò a Trento, dove si stava tenendo il ben noto concilio ecumenico, -da poco convocato da papa Paolo III per combattere la riforma protestante-, e in seguito alla quale si decise di sospendere le sedute e trasferire a Bologna l’adunanza di prelati. La diffusione di questa pratica di pietà, detta anche “preghiera delle fiamme”, ricevette particolare impulso e stimolo da papa Gregorio XIII (Ugo Boncompagni)(1572-1585). Spesso le lettere iniziali (quelle indicate sopra) erano inserite nel palo e nei due bracci di una croce patriarcale, -detta “croce di S. Zaccaria”-, la quale a sua volta era frequentemente associata in santini e quadretti devozionali all’immagine di S. Sebastiano e di S. Rocco, che erano i santi più invocati contro la peste e le malattie infettive in genere.

Questa preghiera sarebbe stata composta da S. Zaccaria, vescovo di Gerusalemme, su una pergamena poi andata smarrita e ritrovata dopo un periodo di oblio nel monastero di Frayles in Spagna. Sembra che questa invocazione abbia ottenuto ottimi risultati allorché nel marzo del 1547 la peste scoppiò a Trento, dove si stava tenendo il ben noto concilio ecumenico, -da poco convocato da papa Paolo III per combattere la riforma protestante-, e in seguito alla quale si decise di sospendere le sedute e trasferire a Bologna l’adunanza di prelati. La diffusione di questa pratica di pietà, detta anche “preghiera delle fiamme”, ricevette particolare impulso e stimolo da papa Gregorio XIII (Ugo Boncompagni)(1572-1585). Spesso le lettere iniziali (quelle indicate sopra) erano inserite nel palo e nei due bracci di una croce patriarcale, -detta “croce di S. Zaccaria”-, la quale a sua volta era frequentemente associata in santini e quadretti devozionali all’immagine di S. Sebastiano e di S. Rocco, che erano i santi più invocati contro la peste e le malattie infettive in genere.

Sull’altra faccia della medaglia compare, non di rado circondata da tralci e fogliami la scritta ‘”abracadabra”, che però, a differenza di quella descritta da Sereno Sammonico, non è disposta come un triangolo isoscele rovesciato, bensì come un triangolo rettangolo di modo che dei due cateti uno contiene tutte le lettere della parola in orizzontale e l’altro, posto sulla destra di chi guarda compone a sua volta l’intera parola in verticale (mentre l’ipotenusa è costituita di A).

Si ritiene con fondata opinione che il progressivo ridursi della parola per successive sottrazioni di una lettera voglia esprimere l’indebolirsi fino alla completa sparizione della malattia secondo il principio analogico largamente attestato nelle formule impiegate nelle pratiche magico-terapeutiche dei tempi e luoghi più diversi.

“EPHESIA GRAMMATA” (parole e frasi magiche)

L’impiego di parole e frasi magiche, -di solito associate a interventi di tipo medico e farmacologico-, con finalità terapeutiche, per guarire o prevenire infermità e malattie è antichissimo perché si riscontra fin dai primordi della civiltà. Queste locuzioni sono caratterizzate da assonanze, ripetizioni, allitterazioni, onomatopee; spesso si riscontra anche la presenza di forme linguistiche arcaiche e/o di parole trasformate o deformate -che le rendono di difficile comprensione, o addirittura del tutto oscure-, di cadenza ritmica e di una rudimentale struttura metrica -quando si tratti di una formula di una certa lunghezza-: l’oscurità conferisce ad esse un’aurea misteriosa e sacrale, i suoni peregrini, spesso provenienti da altre lingue o da strati molto arcaici della lingua nazionale, contribuiscono a creare in chi le pronunci o le oda una profonda suggestione e di conseguenza una indubbia influenza sulla psiche del soggetto che sia convinto della loro efficacia.

Tuttavia, sebbene risultassero il più delle volte incomprensibili ed enigmatiche, quasi sempre in origine esse avevano un significato preciso e un contenuto logico, -al quale talora si è potuto risalire con certezza, o quanto meno per via di ipotesi, più o meno circoscritte, come abbiamo visto nel caso di “abracadabra”-, poi smarritosi o perché intenzionalmente o involontariamente deformate nel corso dei secoli, sì da renderlo irriconoscibile, o perché di derivazione straniera, o spesso sia per l’una che per l’altra ragione.

A dimostrazione di questo possiamo citare una formula magica di valore apotropaico largamente diffusa in Roma che affonda le sue radici nei tempi arcaici: ARSE VERSE. Era uso inscrivere tale formula sulle porte della case per scongiurare gli eventi infausti che avessero potuto colpire l’edificio e in particolare gli incendi. Ed infatti la spiegazione più accreditata di queste parole era quella che la faceva derivare dall’etrusco, con il significato di “allontana il fuoco”: il grammatico romano S. Pompeo Festo, -vissuto nel II secolo-, nel primo libro del suo “De verborum significatione” così scrive: “Arse verse: “averte ignem” significat: Tuscorum lingua enim VERS “averte”, ARSE “ignem” constat appellari. Unde Afranius (8) ait: inscribat aliquis in ostio: VERSE ARSE” (“arse verse significa: allontana il fuoco. Nella lingua degli Etruschi infatti è noto che “vers” vuol dire “scaccia, allontana”, mentre “arse” è chiamati il fuoco. Per tanto Afranio dice: “Qualcuno scriva ARSE VERSE sulla porta”).

Tuttavia già dall’800 si sono ipotizzati legami della frase suddetta sia con il latino stesso -“arse” connesso con “arceo, -ere”, allontanare, separare, difendersi da; “verse” da ricollegare a “ferveo, -ere”, ribollire-; sia con le lingue celtiche -rispettivamente “harz”, ostacolo, impedimento; e “berfi”, cuocere, bollire-.

Un’altra interessante testimonianza in ambito latino di formule incantatorie in cui ricorrono gli elementi che abbiamo elencato sopra (oscurità del contenuto logico che appare privo di significato apparente, particolarità linguistiche come allitterazioni, ridondanze, termini ripetuti, talora aumentandoli ogni volta di una lettera o una sillaba) la troviamo nel “De agri cultura” di Catone il Vecchio, opera nella quale, accanto ai consigli in materia di agricoltura, allevamento del bestiame ed economia domestica, sono ricordate anche alcune ricette mediche (De A. C., CLX): “Luxum si quod est, hac cantatione sanum fiet. Harundinem prehende tibi viridem pedes quattuor aut quinque longa, mediam diffinde et duo homines teneant ad coxendices. Incipe cantare: MOTAS VAETA DARIES DARDARES ASTARIES DISSUNAPITER, usque dum coeant. Ferrum insuper iactato. Ubi coierint et altera alteram tetigerint, id manu prehende et dextera sinistra praecide, ad luxum aut ad fracturam alliga: sanum fiet. Et tamen cotidie cantato [et luxato] vel hoc modo: HUAT HAUT HAUT ISTASIS TARSIS ARDANNABOU DANNAUSTRA” (“Se qualcuno è incorso in una lussazione, con questo incantesimo guarirà. si prenda una canna verde lunga 4 o 5 piedi [all’incirca un metro e mezzo] e la si tagli a metà. Due uomini tengano ciascuno una delle due parti all’altezza della anche e comincino a cantare [o a recitare]: Motas vaeta…ecc. fino a che non le abbiano riunite. Si agiti una lama di ferro al di sopra di esse: non appena le due metà della canna si siano perfettamente ricongiunte come erano prima, prendetele in mano e tagliatene via un pezzo da ciascuna estremità, la parte destra con la sinistra e viceversa, dopo di che legatele alle membra lussate o fratturate. Ripete poi tutti i giorni la medesima formula o la seguente: Huat haut… ecc.”).

Delle formule indicate nei codici compaiono però anche altre lezioni: “Moetas vaeta daries dardaries asiadarides una petes” della prima; “Huat hauat huat pista sista dannabo dannaustra”, “Huat hanat huat ista pista sista domiabo damnaustra”, “Huat haut haut ista sis tar sis ardannabon dunnaustra”. Queste differenti lezioni si possono spiegare con facilità tenendo conto che nel processo di trasmissione dei testi nei codici anche le parole più semplici e chiare potevano essere involontariamente alterate o cambiate, tanto più che non esistendo in pratica negli scritti antichi e medioevali una vera punteggiatura, né spazi o intervalli tra parole, ed essendo la scrittura complicata da abbreviazioni, filettature e segni stenografici, gli errori materiali erano quanto mai frequenti; a maggior ragione trattandosi di parole incomprensibili e prive di evidente significato (al riguardo delle scritture antiche si veda quanto abbiamo detto nella III parte de “I PIU’ ANTICHI CODICI MINIATI” del 14 luglio 2013).

Come si può facilmente comprendere, in effetti il rimedio suggerito da Catone non è altro che una banale -e ovvia- steccatura dell’arto fratturato o lussato, alla quale però la fede nell’efficacia della “parole magiche” pronunciate, -che catalizzano quello che ai dì nostri viene detto “pensiero positivo”-, aggiunge un forte elemento psicologico e dunque un aiuto nel processo di guarigione.

Quanto all’interpretazione e all’etimologia delle formule, sono state avanzate diverse ipotesi. Si è supposta una derivazione da voci osche, umbre, greche, celtiche, e financo fenice, giunte non si sa per quali vie nell’antico Lazio (cosa peraltro di per sé non impossibile perché si hanno esempi certi e dimostrati di espressioni usate in una lingua provenienti da ambiti assai lontani da essa sia sul piano spaziale che su quello temporale -si legga al riguardo l’articolo “AMBARABA’ CICI’ COCO’, TRE CIVETTE SUL COMO’…” del 16 maggio 1013), in vario modo mescolate tra di esse in una sorta di sincretismo linguistico-sacrale.

Ma in effetti l’ipotesi più convincente è quella che vede in queste parole delle forme arcaiche, poi alterate foneticamente e cristallizzate nell’uso magico-terapeutico, di termini latini: “Motas vaeta” è stato interpretato come “mota sueta”, ovvero “movimenti abituali”; “daries dardaries, ecc.” con le loro varianti potrebbero essere forme del verbo “dare” alle quali le ripetizioni e allitterazioni conferiscono quel ritmo tipico in ogni tempo delle “formule magiche”; lo strano termine “dissunapiter” sarebbe una contrazione deformata di “des una petes”, supposizione confermata dal fatto che in alcuni codici si tramanda pure una lezione “una petes” (e in tale lezione sarebbe caduto il “des”). Pertanto la possibile interpretazione della frase sarebbe: “Con il consueto [cioè sperimentato] movimento [l’atto terapeutico dello steccare] dai e nello stesso tempo chiedi [riferito all’energia curativa infusa con l’atto stesso]”.

Della seconda formula si è supposto che “Huat” e “haut”(e “hauat”) siano deformazioni della formula di saluto “(h)ave”, dal verbo “(h)avere”; oppure una variante di “haud”, avverbio, di uso soprattutto poetico, che significa “non”. “Istasis” potrebbe essere una contrazione di “instans sis” = “stai fermo”, mentre “tarsis” è stato visto come traduzione del greco “tarsos”, osso del piede; “sista” (e “pista”) probabile imperativo di “sisto, -ere”, fermarsi. “Ardannabou (o “ardannabon”) dannaustra” è stato da alcuni fatto derivare da “Damnameneus”, la quinta delle “Ephesia grammata”, delle quali tratteremo poco oltre; ma l’ipotesi è improbabile, mentre è assai più probabile, per non dire quasi certo, che si tratti di una trasformazione, -attraverso una forma arcaico-volgare “ast dannabo danna ustra”-, di “at damnabo damna vestra” = “ma (o “e io”) neutralizzerò i vostri danni”. In conclusione si potrebbe azzardare la seguente traduzione o interpretazione: “Vai, vai, vai, stai fermo [riferito al male causato dalla frattura] e io con codeste [le stecche per immobilizzare l’arto] eliminerò i vostri danni”: si tratterebbe quindi di uno scongiuro rivolto al “male” o forse agli spiriti maligni che hanno provocato la frattura, affinché si allontananino per consentire la guarigione.

Ma l’esempio forse più antico nell’ambito della civiltà greca e poi ellenistico-romana dell’uso di formule arcane a scopo propiziatorio e soprattutto apotropaico lo abbiamo nella sequenza di parole note come “Ephesia gràmmata” (parole di Efeso), che sono le seguenti: AΣKION KATAΣKION AIΞ TETPAΞ ΔAMNAMENEΥΣ AIΣIA (9). Secondo le principali fonti (Plutarco, Pausania, Clemente di Alessandria, Esichio) esse si chiamano così perché sarebbero state inscritte nel simulacro arcaico, -e precisamente sulla cintura e/o sul copricapo-, della dea Artemide venerato ad Efeso, -uno “xoanon”, una statua di legno dai tratti sommari- poi sostituito da una seconda e una terza immagine, di pregevole fattura artistica collocata nel grandioso santuario costruito a partire dal 560 a. C. (si tenga presente che le raffigurazioni che si possono attualmente ammirare nei musei archeologici sono tutte copie di età romana, poiché la statua originale del tempio è andata distrutta).

Sul significato di tali enigmatiche parole l’ipotesi più accreditata è che esse designassero i nomi dei Dattili Idei, divinità minori al servizio di Artemide; tale ipotesi ha il suo fondamento sia sul legame che, come spiegheremo oltre, esisteva tra i Dattili Idei e la dea adorata ad Efeso, sia sulla circostanza che una di queste parole, quella di solito enunciata al quinto posto, “Damnameneus” (nome che dovrebbe significare “martello”, confermando così il caratteri di artefici ed esperti nella metallurgia proprio dei Dattili, figli della Terra) corrisponde al nome attribuito ad uno di essi.

Come abbiamo già visto nell’articolo del 17 ottobre 2015 che tratta delle Amazzoni e della Grande Dea Madre, -al quale si rimanda per più approfondite informazioni in merito- sul numero, la genesi e le attribuzioni dei Dàttili Idei circolavano diverse versioni: quella prevalente tuttavia voleva che fossero spuntati dalla terra allorché Rea, nell’imminenza di sgravarsi di Zeus, aveva premuto con forza le mani sul suolo: dalle cinque dita della mano destra nacquero cinque Dattili maschi e dalle dita della mano sinistra cinque Dattili femmine. Da questa insolita nascita avrebbero tratto il nome collettivo con il quale sono noti: Dattili infatti significa dita, mentre l’attributo “Idei” allude al luogo dove essa avvenne, il monte Ida sull’isola di Creta. Con Rea poi fu identificata Cibele, la dea madre anatolica, e dunque i Dattili si confusero con le divinità minori al suo servizio, i Coribanti; ma poiché l’Artemide venerata ad Efeso era in sostanza anch’essa un’ipostasi della dea madre Terra, assimilata alla greca Artemide in ragione del suo legame con la Natura e le creature da essa generate, venne ad assorbire anche le divinità minori connesse al suo culto.

CONTINUA NELLA SESTA PARTE

Note

1)tra le ricette più attendibili, segnaliamo che Sammonico contro la forfora (“Porrigine depellendo”) consiglia un decotto di radice di malva e un miscuglio di semi di finocchio tritati, salnitro e zolfo, nonché una poltiglia di crusca e aceto da applicare sulla cuoio capelluto. Si tenga presente che in latino “furfura” significa crusca, -e “panis furfuraceus” si diceva il pane confezionato con farina integrale-, mentre la forfora nel senso italiano era detta “pòrrigo”. Contro la febbre terzana prescrive di inserire dei semi di cumino in una pallina di cera che a sua volta deve essere messa dentro un sacchetto di pelle colorato di scarlatto e portato al collo; nonché un rametto di menta fasciato con drappo di lana che emanando salutiferi umori allontanerà il morbo.

2) nei tre capitoli precedenti, lo scrittore ha trattato rispettivamente della febbre quartana, terzana e quotidiana, intendendo con tali nomi le febbri intermittenti causate dalle forme benigne della malaria, provocate dal Plasmodium malariae, dal P. vivax e dal P. ovale. Con il termine “hemitriteo” indica invece la “terzana maligna”, la forma più grave di malaria, mortale se non adeguatamente curata, derivante dall’infezione del Plasmodium falciparum, definita “semiterzana” perché, a differenza delle precedenti, gli accessi febbrili si presentano a intervalli più irregolari, sebbene sempre sull’ordine dei due-tre giorni.

3) sulle parole e le frasi palindrome, alle quali è stato spesso attribuito un significato e un potere magico, si vedano anche i due articoli sulle parole e le frasi palindrome in greco e in latino dell’8 e 15 febbraio 2017, dove abbiamo trattato del famoso “quadrato magico” SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS e di un’altra parola misteriosa diffusa nei talismani e negli amuleti della tarda antichità “ablanathanalba” per la quale rimandiamo ai suddetti articoli.

4) in effetti le cosiddette “gemme gnostiche” (medagliette ed anelli in cui appaiono incisi o in rilevo su metallo o su pietre più o meno preziose figure e nomi di entità angeliche e spirituali) non circolavano solo nell’ambiente di alcune scuole gnostiche; anzi per la maggior parte erano usate per il valore talismanico conferito loro dalle misteriose immagini e parole che contenevano senza che questo significasse un particolare orientamento spirituale del possessore e di coloro che le avevano incise.

5) a tale riguardo osserviamo che Macrobio, -in “Saturnalia”, I, 18, 19-29-, afferma che l’oracolo di Apollo Claro,-che si trovava in Lidia, non lungi da Efeso-, avrebbe dichiarato essere proprio Iao (Iαω’) il più grande di tutti gli dei, il quale è chiamato Ade, dio degli Inferi, in inverno; Dia (Zeus) all’inizio della primavera; Helios, il Sole, in estate; mentre in autunno riprende il suo nome più autentico di Iao. Nel primo libro dell’opera di Macrobio attraverso molteplici citazioni di poeti e filosofi tenta, -per bocca di Vettio Agorio Pretestato, uno dei protagonisti del dialogo conviviale-, di accreditare tutti i grandi dei come epifanie del Sole, incarnazione dello spirito universale (in particolare Apollo sarebbe il “Sole diurno” e Dioniso-Libero il “Sole notturno” nella parte invisibile e nascosta del suo percorso cosmico).  Nelle testimonianze iconografiche, specie negli amuleti, l’aspetto attribuito a IAO è simile, o identico, a quello di Abraxas, -ossia una figura umana con testa di gallo e arti inferiori serpentifomi, che tiene nelle mani una frusta e uno scudo. Su Jao < Jah dio degli Ebrei e le sue possibili valenze lunari si veda quanto abbiamo scritto nella quinta e sesta parte della trattazione su “LE AMAZZONI, GUERRIERE DELLA LUNA” pubblicate rispettivamente il 26 ottobre e 9 novembre 2015.

Nelle testimonianze iconografiche, specie negli amuleti, l’aspetto attribuito a IAO è simile, o identico, a quello di Abraxas, -ossia una figura umana con testa di gallo e arti inferiori serpentifomi, che tiene nelle mani una frusta e uno scudo. Su Jao < Jah dio degli Ebrei e le sue possibili valenze lunari si veda quanto abbiamo scritto nella quinta e sesta parte della trattazione su “LE AMAZZONI, GUERRIERE DELLA LUNA” pubblicate rispettivamente il 26 ottobre e 9 novembre 2015.

6) tale opera è però a sua volta la rielaborazione della “Medicina Plinii”, un testo scritto nei primi decenni del IV sec. attribuito a Plinio il Vecchio e tramandato sotto l’autorità dell’insigne naturalista latino del I sec. (e pertanto chiamato a volte “Plinius Secundus”). Esso comprende più di 1.100 consigli e ricette mediche, dietetiche e salutistiche in prevalenza tratte dalla “Naturalis Historia” di Plinio il vecchio (soprattutto dai libri XXIII-XXXII, che trattano di medicina e delle virtù curative delle erbe, degli animali e dei minerali), ma anche dalle raccolte di Celso, Dioscoride e Scribonio Largo.

7) i primi versetti della preghiera, ripresi in genere dai “Salmi” sono i seguenti: “Zelus Domus dei libera me/ Deus meus, expelle pestem de loco isto et libera me!/ In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum, animam et corpus meum./ Ante caelum et terram deus erat, et Deus potens est liberare me ab ista peste./ Bonum est praestolari auxilium Dei cum silentio, ut expellat pestem a me./ Inclinabo cor meum ad faciendas iustificationes et non confundar, quia invocavi te…”.

8) Lucio Afranio commediografo romano vissuto tra il II e il I sec. a. C., delle cui opere sono rimasti solo citazioni e frammenti.

9) di codeste si riscontrano però alcune varianti, delle quali la più frequente è: AΣKI KATAΣKI ΛIΞ TETPAΞ ΔAMNAMENEΥΣ AIΣION; su una tavoletta plumbea risalente al IV sec. a. C. scoperta a Phalasarna sull’isola di Creta compare la forma AΣKI KATAΣKI AAΣIAN ENΔAΣIAN.